年齢や、障害、家庭環境など、「就職する上でハンディを持つため就職することが難しい状態にいる人たち」を継続して雇用する事業主に対して助成する「特定求職者雇用開発助成金」。

「特定求職者雇用開発助成金」は全8コースあり、それぞれ支給対象や支給要件が異なります。

関連記事:人を雇用する前に見てほしい!特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)についての支給定義と入金までの流れを調べてみた

近年、障害者雇用を取り巻く環境は大きな変化を迎えています。

今後も障害者雇用はさらに拡大し、「どんな企業も障害者と働くことが当たり前」の時代になると考えられています。そんな近い将来に備えて、これから障害者を雇用しようと考えている事業主の方に是非見ていただきたい、障害を持つ方を初めて雇用する事業主の方が受けることができる助成事業をご紹介します。

この記事の目次

1.障害者初回雇用コースとは?

従業員を45.5人以上雇用している中小企業は、従業員全体の一定割合だけ、障害者を雇用することが義務づけられています。

「障害者初回雇用コース」は、中小企業における障害者雇用の促進を目的としていて、障害者雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人の中小企業が障害者を初めて雇用し、雇い入れによって法定雇用率を達成する場合に費用の一部が助成される制度です。

2.事業主要件

(1)雇用人数

雇用する常用労働者数が45.5人~300人の事業主。

(2)雇用実績

1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主。

(3)法定雇用率の達成

「法定雇用率」とは、会社に義務付けられている「障害者を雇用しなければならない割合」のことを言います。

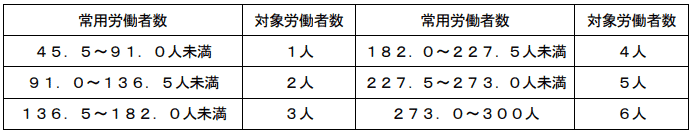

【法定雇用率達成のために必要な対象労働者数】

次の①~②は、企業・団体別の法定雇用率です。(2019年12月時点)

①民間企業

一般の民間企業 =法定雇用率2.2%(対象労働者数45.5人以上の規模)

特殊法人等 =法定雇用率2.5%(対象労働者数40人以上の規模)

②国および地方公共団体

国、地方公共団体 =法定雇用率2.5%

都道府県等の教育委員会=法定雇用率2.4%

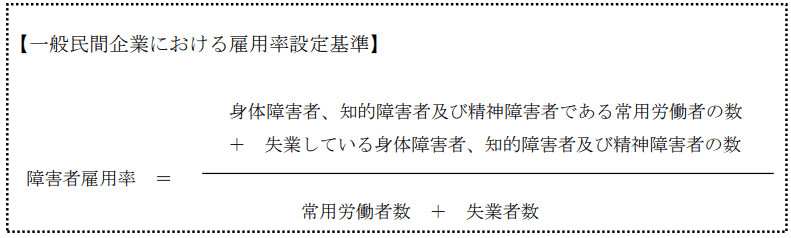

「法廷雇用率の達成」とは、1人目の対象労働者を雇入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、常用労働者数に対して雇入れた対象労働者の数が、以下計算式に当てはめた時に障害者雇用率を達成した事業主を指します。

【障害者雇用率の求め方】

3.雇入れの条件

対象労働者は、次の(1)および(2)の条件で、雇い入れることが必要です。

(1)ハローワークまたは職業紹介事業者等※の紹介により雇い入れること

(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること※2が

確実であると認められること

※職業紹介事業者等とは

(ア)公共職業安定所(ハローワーク)

(イ)地方運輸局(船員として雇い入れる場合)

(ウ)適正な運用を期すことができる有料・無料職業紹介事業者等

※2「継続して雇用すること」とは

対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上であること

4.対象労働者

対象労働者は、次の(1)~(3)のいずれかである障害者が対象です。

(1)身体障害者

(2)知的障害者

※療育手帳の交付を受けている者または児童相談書等による判定を受けている者に限ります。

(3)精神障害者

※精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限ります。

5.助成金額

「障害者初回雇用コース」の支給金額は、120万円です。

ただし、短時間労働者として雇い入れる場合は、2人で1人分としてカウントされます。

6.手続きの流れ

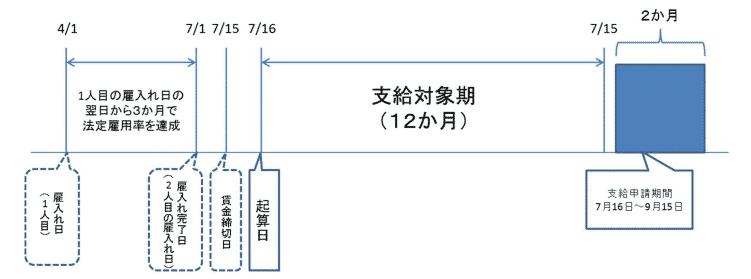

Step1:1人目の雇い入れ

↓

Step2:1人目の雇い入れ日の翌日から3か月以内で法定雇用率を達成させること

↓

Step3:雇い入れ完了

↓

Step4: 賃金締切日

↓

Step5:賃金締切日翌日から12か月(支給対象期)後の翌日から2か月以内に労働局へ支給申請を行う

↓

Step6:支給

7.「法定雇用率」の引上げ

2018年4月1日から民間企業の法定雇用率が引き上げられ、現行の法定雇用率は2.2%ですが、引き上げから3年が経過する2021年4月までには更に0.1%引き上げとなり、民間企業の法定雇用率は2.3%となります。※2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は従業員43.5人以上に広がります。

障害者を雇用しなければならない対象の事業主には以下の義務があります。

(ア)ハローワークへ報告義務

毎年6月1日時点の障害者雇用状況を報告する。

(イ)「障害者雇用推進者」の選任

障害者の雇用の促進と継続を図るための選任に努める。

8.厚労省のセミナーを活用して学びを深めよう!

近年、障害者雇用促進法の改正頻度がめまぐるしく変わる中で、法定雇用率は年々引き上げられ、それに伴い働く環境も整備されてきています。

障害のある方が、安心して働き続けるためのポイントの一つは、

「職場において、同僚や上司がその人の障害特性を理解し、共に働く上での配慮があること」

ですが、従業員の方が、障害等に関する基礎的な知識や情報を得る機会は限られていますよね。

労働局やハローワークでは、障害者を雇用している、または雇用しようとしている事業主の方に向けて、精神・発達障害についての基礎知識や、一緒に働くために必要な配慮などを短時間で学ぶことができる講座を各地で開始しています。

(1)目的

職場における精神障害、発達障害に関する正しい理解の浸透を図り、精神・発達障害者にとって働きやすい職場環境づくりを推進し、「障害者と働くことが当たり前」の社会を後押しすることを目的としています。

(2)受講対象

企業に雇用されている方であれば、どなたででも受講可能です。

※今現在、障害のある方と一緒に働いているかどうか等は問いません。

(3)内容

①講座内容

・精神疾患(発達障害を含む)の種類

・精神・発達障害の特性

・共に働く上でのポイント(コミュニケーション方法)等について

②講座時間

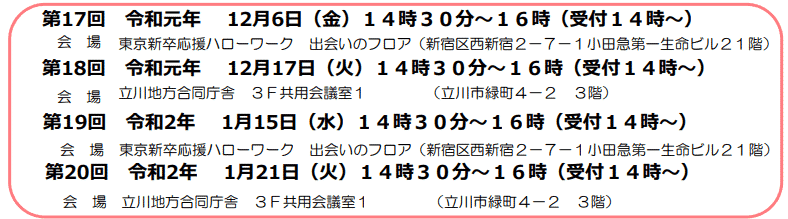

90~120分程度(講義75分、質疑応答15~45分程度)

③開催予定日時 ※以下は東京のスケジュールですが、全国各地で開催されています。各ハローワークまたは労働局へお問い合わせください。

参考:東京労働局 精神・発達障害しごとサポーター養成講座を開講します!

9.まとめ

いかがでしたか?

障害者雇用に対する機運や、企業のCSR意識が今後高まってくることが予想されています。その中でも、実際の数値としてハローワークを通じた障害者の「就職件数」は、平成30年度は102,318件(前年度比4.6%増)と、10年連続で上昇しています。

参考:厚生労働省 平成30年度 障害者の職業紹介状況等

障害者に対する知識啓発や受け入れの為には、社内環境を整備することが必要不可欠です。

障害の有無に関わらず、誰もが活躍できる職場環境にしていくことは、少子高齢化、育児・介護などのさまざまな事情を持つ人が働く時代にとっても大切なことですよね。障害のある方の採用を考えている事業主の方は、助成金をうまく活用し、職場環境の整備を進めてみてはいかがでしょうか。