事業再構築補助金は、新たな分野への展開、業態の転換、事業や業種の転換、事業再編など、思い切った事業再構築を試みる中小企業を支援する補助金です。中小企業の方々にとって、一度は耳にしたことがある補助金ではないでしょうか。この記事では、事業再構築補助金の第12回公募の条件や補助内容について詳しく、わかりやすく解説します。

※第12回公募は7月26日 18:00に応募が締め切られました。

この記事の目次

事業再構築補助金とは

出典:経済産業省「事業再構築補助金」

事業再構築補助金は、新市場への進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化またはこれらの取組を通じた規模の拡大を目指す企業や団体の新たな挑戦を支援するものです。

令和2年度第3次補正予算にて「中小企業等事業再構築促進事業」として、1兆1,485億円という大規模な予算が組み込まれ、多くの関心を集めました。コロナ禍で事業継続が困難になった中、新しい事業展開を検討する中小・中堅企業向けの支援制度として、注目された補助金です。

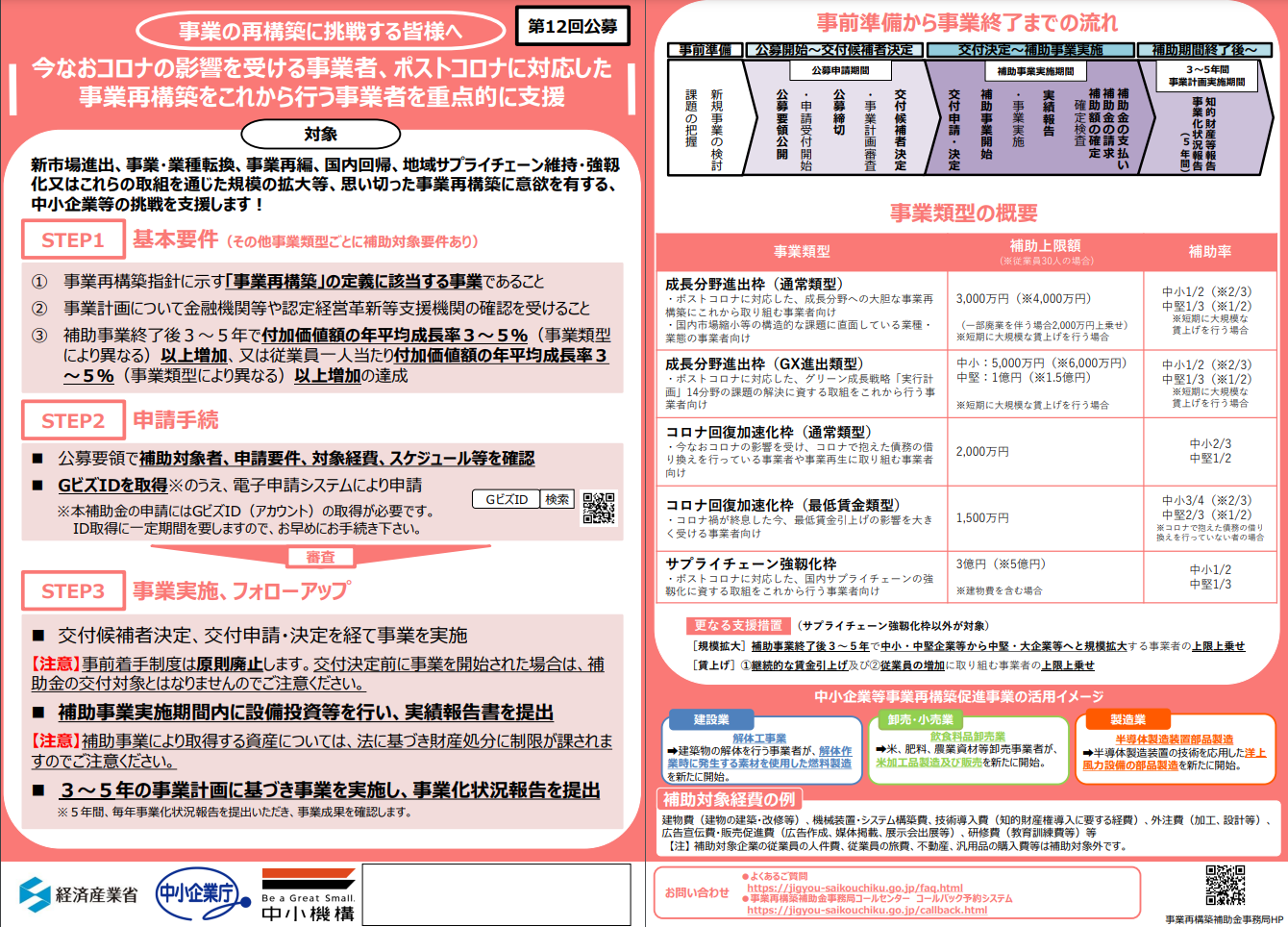

事業再構築補助金の申請類型および補助金上限額、補助率一覧

第12回公募の申請類型と補助内容は以下のとおりです。【補助金額】

| 申請類型 | 従業員数 | 補助金額 ※( )は短期に行う大規模賃上げの場合 |

|---|---|---|

| 成長分野進出枠(通常類型)※中小・中堅とも | 20人以下 | 100万円~1,500万円(2,000万円) |

| 21~50人 | 100万円~3,000万円(4,000万円) | |

| 51~100人 | 100万円~4,000万円(5,000万円) | |

| 101人以上 | 100万円~6,000万円(7,000万円) | |

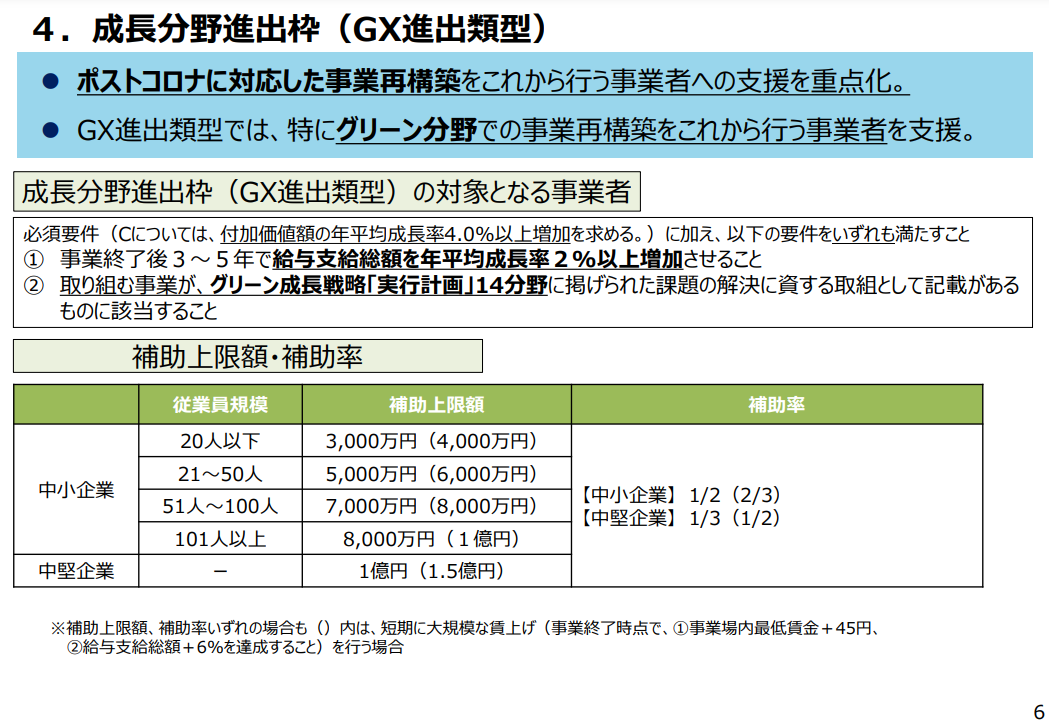

| 成長分野進出枠(GX進出類型) | 20人以下 | 100万円~3,000万円(4,000万円) |

| 21~50人 | 100万円~5,000万円(6,000万円) | |

| 51~100人 | 100万円~7,000万円(8,000万円) | |

| 101人以上 | 100万円~8,000万円(1億円) | |

| 中堅企業等 | - | 100万円~1億円(1.5億円) |

| コロナ回復加速化枠(通常類型)※中小・中堅とも | 5人以下 | 100万円~1,000万円 |

| 6~20人 | 100万円~1,500万円 | |

| 21~50人 | 100万円~2,000万円 | |

| 51人以上 | 100万円~3,000万円 | |

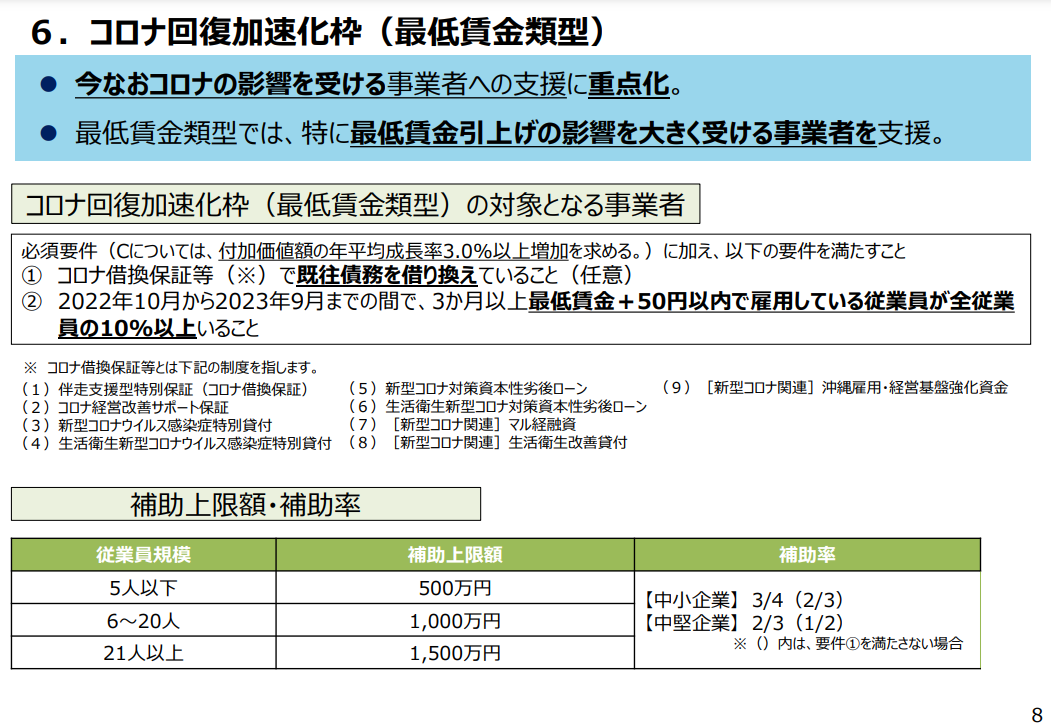

| コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)※中小・中堅とも | 5人以下 | 100万円~500万円 |

| 6~20人 | 100万円~1,000万円 | |

| 21人以上 | 100万円~1,500万円 | |

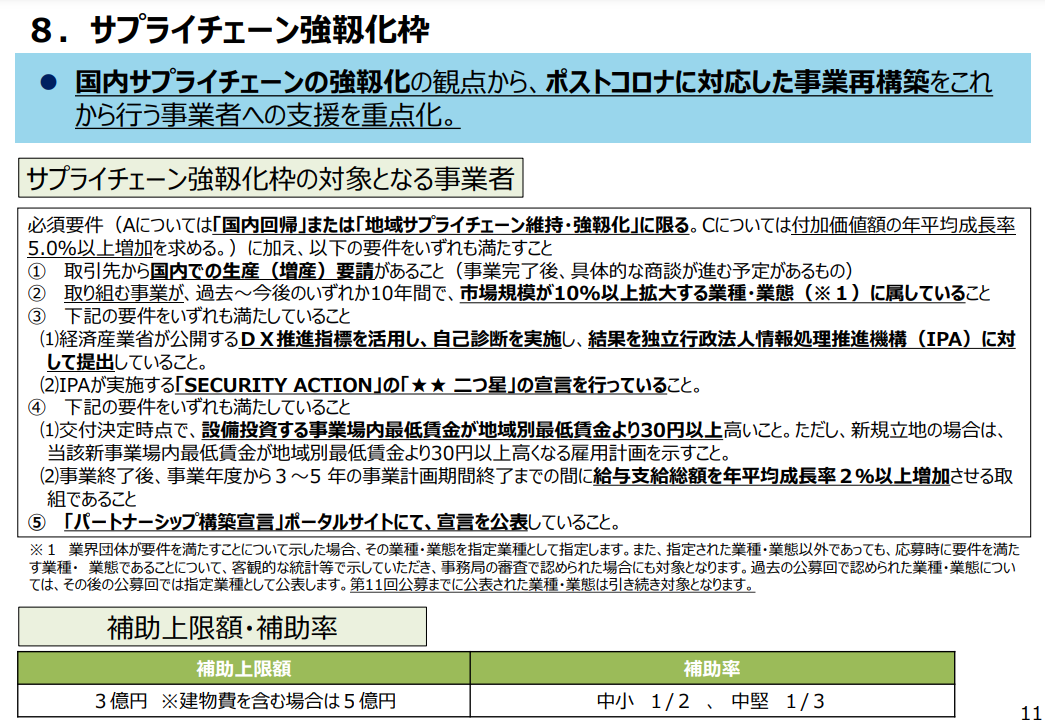

| サプライチェーン強靱化枠 ※中小・中堅とも | - | 1,000万円~3億円(※建物費を含む場合は上限5億円) |

[卒業促進上乗せ措置]:各事業類型の補助金額上限に準じる

中小・中堅企業等から中堅・大企業等へと規模拡大する事業者を支援

[中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置]:100万円~3,000万円

継続的な賃金引上げ及び従業員増加に取り組む事業者を支援

※上乗せ措置の両方に申請することはできません。

【補助率】

| 申請類型 | 対象 | 通常の補助率 | 特定条件下の補助率 |

|---|---|---|---|

| 成長分野進出枠(通常類型) | 中小企業者等 | 1/2 | 2/3(短期に大規模賃上げを行う場合) |

| 中堅企業等 | 1/3 | 1/2(短期に大規模賃上げを行う場合) | |

| 成長分野進出枠(GX進出類型) | 中小企業者等 | 1/2 | 2/3(短期に大規模賃上げを行う場合) |

| 中堅企業等 | 1/3 | 1/2(短期に大規模賃上げを行う場合) | |

| コロナ回復加速化枠(通常類型) | 中小企業者等 | 2/3 | 3/4(従業員数に応じて特定の金額まで適用) |

| 中堅企業等 | 1/2 | 2/3(従業員数に応じて特定の金額まで適用) | |

| コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) | 中小企業者等 | 3/4 | 2/3(債務借り換えをしていない場合) |

| 中堅企業等 | 2/3 | 1/2(債務借り換えをしていない場合) | |

| サプライチェーン強靱化枠 | 中小企業者等 | 1/2 | - |

| 中堅企業等 | 1/3 | - | |

| 卒業促進上乗せ措置 | 中小企業者等 | 1/2 | - |

| 中堅企業等 | 1/3 | - | |

| 中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 | 中小企業者等 | 1/2 | - |

| 中堅企業等 | 1/3 | - |

事業再構築補助金 第12回公募開始

事業再構築促進基金と事業再構築補助金は、秋の行政事業レビューでの有識者の指摘を受け、その内容を抜本的に見直すことになりました。中小企業庁は、以下のような見直しを行った上で、令和6(2024)年4月23日から第12回公募を開始しました。

(1) 制度的対応の見直し

| 支援枠の簡素化 | 以前は6枠あった支援枠を3枠に削減し、よりシンプルな形に見直します。 |

| 事前着手制度の廃止 | 新型コロナウイルス対応として導入された事前着手制度を原則廃止します。 (ただし第12回公募のみ、過去公募での不採択者は申請可能) |

| コロナ債務を抱える事業者への加点措置 | すべての申請枠においてコロナ債務を抱える事業者に加点措置(一部の申請枠については必須要件化)を講じ、支援を重点化します。 |

| 新たな枠組みの設置 | 物価高騰対策・回復再生応援枠を廃止し、コロナ回復加速化枠を設置します。また、成長枠と産業構造転換枠を統合し、ポストコロナ時代の経済構造転換を促すように、成長領域に進出する事業者の取り組みを重点的に支援します。 |

(2) 事務局審査の改善・体制強化

| AIを利用した類似案件排除の強化 | AI技術を用いて採択審査時の重複率の確認を強化し、計画書の使いまわしを防ぎます。 |

| 審査の厳格化 | 特定トピックに関する申請が集中した場合、一時的流行による過剰投資誘発の恐れがあることから、システム上で検知し厳格な審査を行います。また、新分野進出の際はその新規性を公募毎に再検証します。 |

| 審査システムの高度化 | 採択後の交付審査や実績審査用のシステムを刷新し、AIを導入することで審査を標準化及び高度化します。 |

(3) EBPM(Evidence-Based Policy Making)の強化

| 四半期報告の義務化 | 短期アウトカムとしている事業化段階の報告を四半期毎に行うよう義務付けます。 |

| 効果検証の活用拡大 | 他の補助金の申請データを効果検証に活用し、EBPMを強化します。 |

| データ収集の標準化 | 補助事業者から提出される情報を共通のデジタルデータで収集し、容易に分析できるようにします。 |

| 効果分析の公開 | 補助事業の効果を分析・検証し、その結果を公表します。 |

参考:中小企業等事業再構築促進基金及び事業再構築補助金の抜本的見直しを行った上で本日から第12回公募を実施します

事業再構築補助金はいつまで?

【第12回公募スケジュール】

公募開始:令和6(2024)年4月23日(火)

申請受付:令和6年5月20日(月)18:00~

応募締切:令和6年7月26日(金)18:00

第13回の募集については公表されておらず、事業再構築補助金がいつまで続くかは不透明な状態です。

▼12月24日更新

※令和6(2024)年の補正予算で、事業再構築補助金の後継として、中小企業の成長につながる新事業進出・構造転換を重点支援する「新事業進出補助金」の創設が盛り込まれました。既存基金の活用として、1500億円規模の事業になります。

事業再構築補助金の補助対象経費

事業再構築補助金ではどのようなものが補助対象経費として、申請できるのでしょうか?

以下、サプライチェーン強靱化枠以外の対象経費をまとめました。

| 建物費 |

| ①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費 ②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費 ③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費 ➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等) |

| 機械装置・システム構築費 |

| ①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 ②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費 ③①又は②と一体で行う、改良、据付け又は運搬に要する経費 |

| 技術導入費 |

| 本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 |

| 専門家経費 |

| 本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 |

| 運搬費 |

| 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 |

| クラウドサービス利用費 |

| クラウドサービスの利用に関する経費 |

| 外注費 |

| 本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 |

| 知的財産権等関連経費 |

| 新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費 |

| 広告宣伝・販売促進費 |

| 本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費 |

| 研修費 |

| 本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費 |

| 廃業費 ※成長分野促進枠(通常類型)で【市場縮小要件】を満たして申請する場合のみ |

| ①廃止手続費(既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士等に依頼するための経費) ②解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体及び廃棄する際に支払われる経費) ③原状回復費(既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するために支払われる経費) ④リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金) ⑤移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、設備等を移転・移設するために支払われる経費) |

なお、サプライチェーン強靱化枠の対象経費は、「建物費」と「機械装置・システム構築費」です。

事業再構築補助金の対象外の経費の例

補助対象経費だけでなく、補助の対象とならない経費の確認も重要です。対象外経費の例として、以下のようなものがあります。

- 事業に係る自社の人件費、旅費

- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費(パソコン、スマートフォン、車両、家具などの購入にかかった費用)

- 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費

- 販売する商品の原材料費

事業再構築補助金 過去事例

事業再構築補助金の申請要件

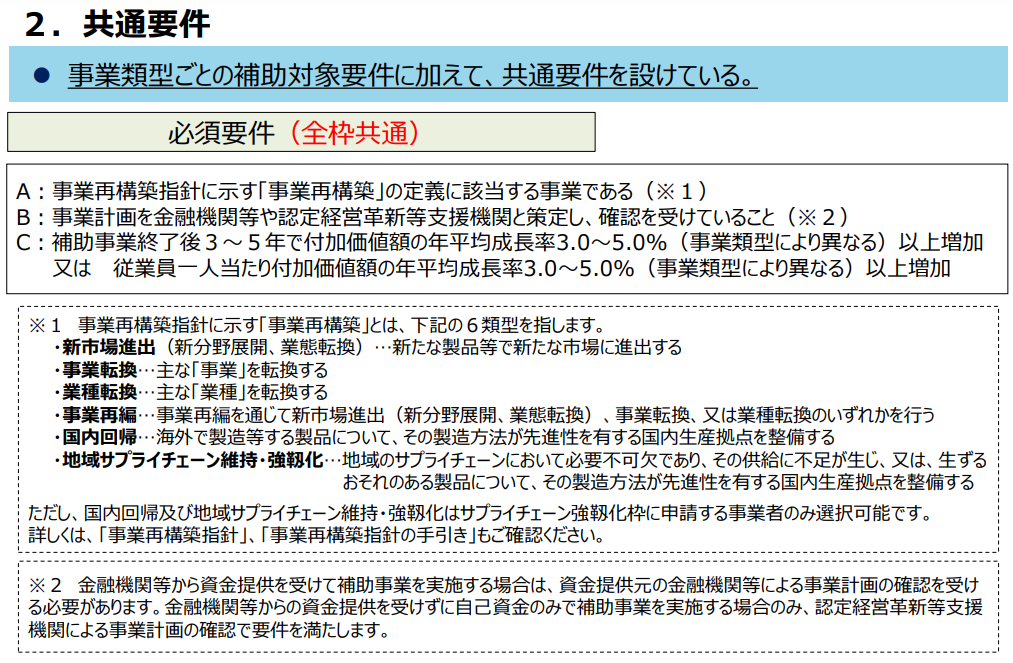

第12回公募では、これまでと同様に、事業類型ごとの補助対象要件に加えて共通要件を設けています。

出典:経済産業省「事業再構築補助金の概要」

必須要件は次の3つです。

| 必須要件(全枠共通) |

|---|

| ①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業である ②事業計画を金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること ③補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3.0~5.0%(事業類型により異なる)以上増加または 従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3.0~5.0%(事業類型により異なる)以上増加 |

【事業再構築指針とは?】

事業再構築補助金に関する「事業再構築指針」では、事業再構築を以下の6つの類型で定義しています。

新市場進出: 新たな製品等を用いて新しい市場に進出すること。

事業転換: 主な事業を他の事業に転換すること。

業種転換: 主な業種を他の業種に転換すること。

事業再編: 事業再編を通じて新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、又は業種転換のいずれかを行うこと。

国内回帰: 海外で製造等する製品について、先進的な製造方法を持つ国内生産拠点を整備する。地域サプライチェーン維持・強靭化: 地域サプライチェーンで欠かせない製品の供給不足や将来の不足リスクに対応するため、先進的な製造技術を備えた国内生産拠点の整備を行うこと。

※国内回帰と地域サプライチェーンの維持・強靭化については、サプライチェーン強靭化枠に申請する事業者のみが選択できます。

【認定経営革新等支援機関とは】

認定経営革新等支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関のことで、これには税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関などが含まれます。もし既に連絡が取れる支援機関がある場合、または紹介してもらえる場合は、その機関へ相談するのがよいでしょう。また、中小企業庁のホームページから探すことも可能です。

→中小企業庁 認定支援機関検索システム

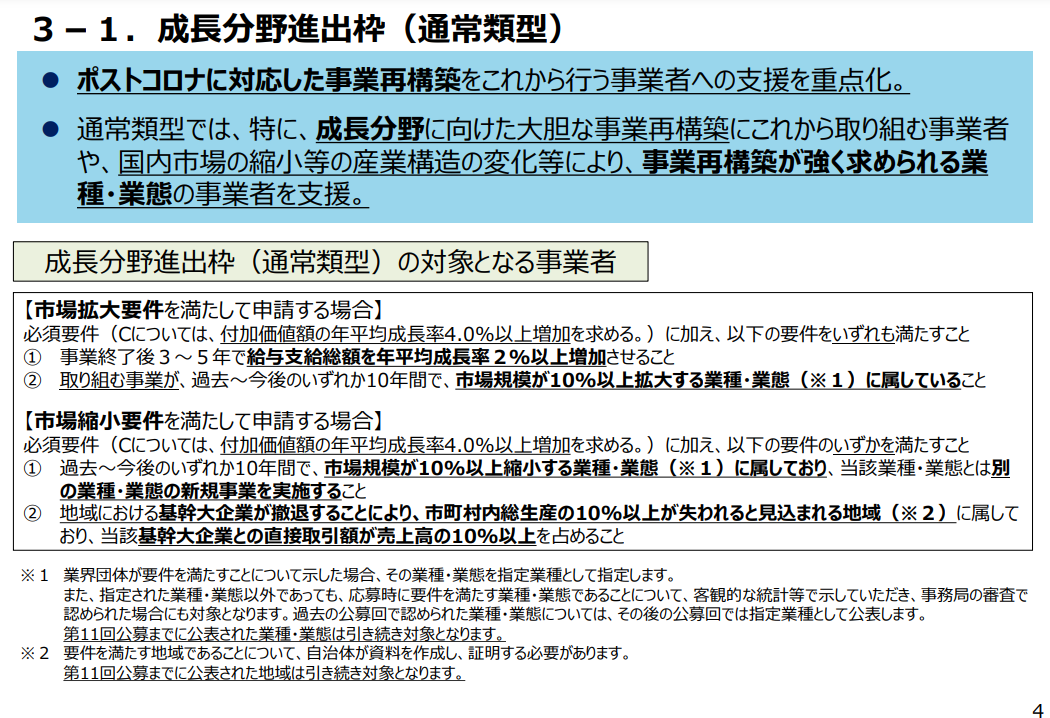

成長分野進出枠(通常類型)の要件

出典:経済産業省「事業再構築補助金の概要」

「成長分野進出枠(通常類型)」では、ポストコロナ時代に対応した事業再構築を目指す事業者への支援を行います。特に、成長分野へ向けた大胆な事業再構築を計画している事業者や、市場縮小やその他の産業構造の変化に直面して事業再構築が必要とされる業種・業態の事業者に対する支援が強化されています。

支援を受けるには、必須要件に加えて、事業終了後3年から5年で給与総額の年平均成長率を2%以上にすること、及び市場が10%以上成長する見込みのある業種に属していることなどが要求されます。(市場拡大要件を満たして申請する場合)

また、市場が縮小する業種に属する場合でも、新規事業の展開などを通じて支援の対象となり得ます。(市場縮小要件を満たして申請する場合)

成長分野進出枠(GX進出類型)の要件

出典:経済産業省「事業再構築補助金の概要」

「成長分野進出枠(GX進出類型)」は、ポストコロナに対応した事業再構築を目指す事業者を支援するもので、特に環境に配慮したグリーン分野での事業再構築に取り組む事業者が対象です。

この枠では、必須要件に加えて、事業終了後3年から5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させることが求められます。また、取り組む事業がグリーン成長戦略の実行計画に掲げられた14分野の課題解決に資するものである必要があります。

コロナ回復加速化枠(通常類型)の要件

出典:経済産業省「事業再構築補助金の概要」

「コロナ回復加速化枠(通常類型)」は、新型コロナウイルスの影響が長引いている事業者に向けた支援を行います。この枠では、特にコロナ関連の債務を借り換えた事業者や、事業再生に取り組んでいる事業者を対象に支援を提供します。

支援を受けるための要件は、必須要件に加えて、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること、または中小企業活性化協議会で再生計画を策定中、あるいは策定済みでその計画が成立してから3年以内であることが必要です。

コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)の要件

出典:経済産業省「事業再構築補助金の概要」

「コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)」は、新型コロナウイルスの影響が続く事業者を支援するもので、特に最低賃金の引き上げによって大きな影響を受けている事業者への支援を行います。

この枠では、必須要件に加えて、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること、定められた期間内において最低賃金+50円以内で雇用されている従業員が全従業員の10%以上いることが求められます。なお、コロナ借換は任意の要件となり、満たさない場合は補助率が引き下がります。

※コロナ借換保証等とは下記の制度を指します。

①伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)

②コロナ経営改善サポート保証

③新型コロナウイルス感染症特別貸付

④生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

⑤新型コロナ対策資本性劣後ローン

⑥生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン

⑦新型コロナ関連 マル経融資

⑧新型コロナ関連 生活衛生改善貸付

⑨新型コロナ関連 沖縄雇用・経営基盤強化資金」

サプライチェーン強靱化枠の要件

出典:経済産業省「事業再構築補助金の概要」

「サプライチェーン強靱化枠」では、国内サプライチェーンの強化を目的とし、ポストコロナ時代に適応する事業再構築を進める事業者への支援を行います。

必須要件に加えて、事業者が以下の要件を満たす必要があります。まず、取引先からの国内での生産または増産の要請があること、および対象となる事業が将来的に市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していることが求められます。さらに、経済産業省のDX推進指標を用いた自己診断を行い、その結果を情報処理推進機構(IPA)に提出し、「SECURITY ACTION」での★★二つ星宣言を行っていることが必要です。

また、交付決定時に事業場の最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いこと、新規立地の場合は新事業場での最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高くなる雇用計画を示すことが必要です。さらに、事業終了後3~5年の間に給与支給総額の年平均成長率を2%以上増加させる取り組みが求められます。最後に、事業者は「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表していることも要件となります。

ここでは、各事業類型の主な要件についてまとめました。申請要件への正確な理解が、採択へのカギとなるため、申請要件の詳細は公募要領をご確認ください。

▼公募要領

事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)

事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠】公募要領(第12回)

事業再構築補助金の申請方法と手順

では、実際に事業再構築補助金の申請を行うにはどのようなことをすればよいのでしょうか?

大きく分けて以下の3つの準備が必要です。

①電子申請の準備

事業再構築補助金は「jGrants」という電子申請システムで受け付けが行われ、申請にはIDが必要です。

このjGrantsのID「GビズIDプライムアカウント」は発行までに時間がかかるため、早めに申請しておくことをおすすめします。

発行まで1週間程度の「書類郵送申請」と、最短即日発行の「オンライン申請」があり、オンライン申請にはマイナンバーカードとマイナンバーカード読み取り可能スマートフォンが必要です。

https://gbiz-id.go.jp/top/

②事業計画策定の準備

申請には事業計画書が必須となりますので、事前に作成をしておきましょう。どの程度のものを作成すべきかですが、「できる限り詳細に」すべきです。最終的には他社と比較される可能性もあるので、特に以下の点は詳しく記入してください。

a,現在の企業の強みと弱みの分析と新しい事業の市場分析

b,自社の優位性の確保に向けた課題設定と解決方法の提示

c,優位性の確保するための資金計画

③認定経営革新等支援機関との相談

②で作成する事業計画は認定経営革新等支援機関が認めたものである必要があります。そのため、事業計画がある程度出来たら認定経営革新等支援機関に相談しておきましょう。

【事業再構築補助金の申請方法】

事前着手届出制度について

交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものが「対象経費」となります。交付決定前に補助事業を開始した場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。

事前着手届出制度は、第11回公募まで実施されていましたが、原則として廃止されます。しかし、経過措置として、第10回または第11回公募で事前着手が可能だった事業類型の補助金交付候補者として不採択だった事業者に限り、第12回公募での事前着手が許可されます。この経過措置により、事前着手制度は完全に廃止される予定です。

対象となるのは以下のケースです。

①第10回または第11回公募で、物価高騰対策・回復再生応援枠や最低賃金枠に申請して不採択となった事業者が、第12回公募でコロナ回復加速化枠(通常類型または最低賃金類型)に再申請する場合

②第10回公募でサプライチェーン強靱化枠に申請して不採択となった事業者が、第12回公募で同枠に再申請する場合

事前着手が認められる期間は、令和4年12月2日以降です。ただし、事前着手の届出が受理されたとしても、最終的な補助金交付の選考には影響せず、補助対象経費も交付申請時に認められたものに限られますのでご注意ください。

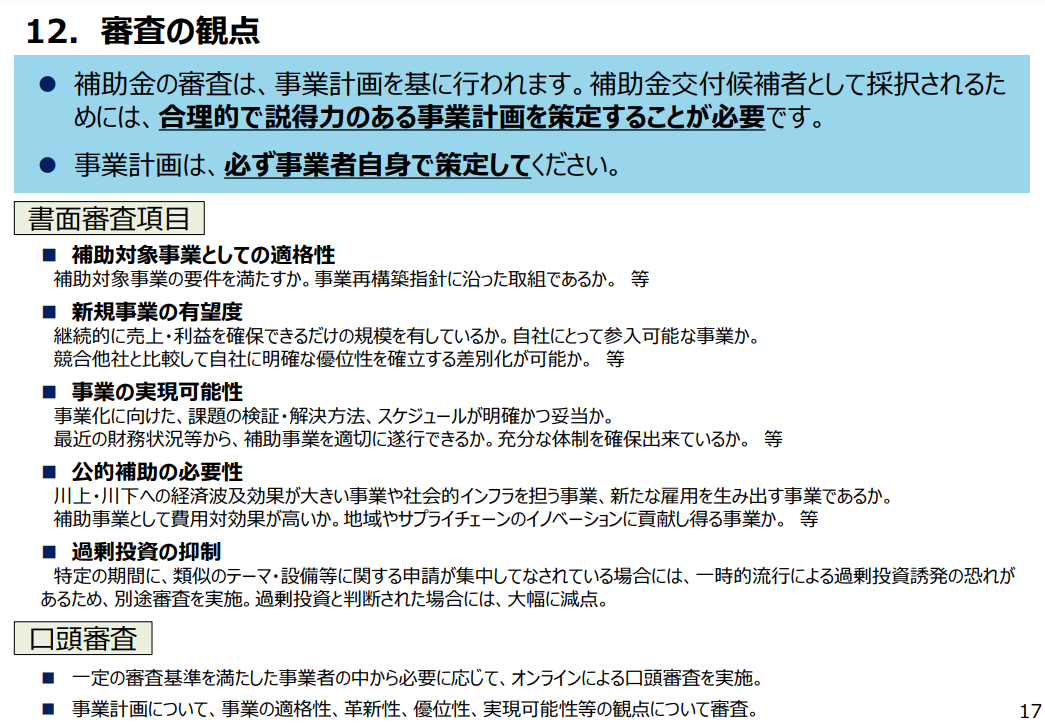

事業再構築補助金の審査のポイント

補助金の審査は、提出された事業計画に基づいて行われます。採択を受けるためには、事業者自身が作成した説得力のある合理的な事業計画が必要です。申請を行う前に、どのような点が評価されるのかを理解しておきましょう。

【書面審査項目】

| 補助対象事業としての適格性 |

| 事業計画が補助対象事業の要件を満たしているか、そして事業再構築指針に沿った取り組みであるか等を評価します。 |

| 新規事業の有望度 |

| 提案された事業が持続可能な売上と利益を生み出せる規模を持っているか、自社にとって参入可能な事業か、および競合他社と比較して独自の優位性を確立できるか等を検証します。 |

| 事業の実現可能性 |

| 事業化へ向けた具体的な計画、課題の検証・解決方法、スケジュールが明確かつ実行可能であるか、財務状況等から補助事業を適切に遂行できるかどうか等を評価します。 |

| 公的補助の必要性 |

| 関連産業への経済波及効果を持つか、社会的インフラや新しい雇用機会を提供するか、および補助事業として費用対効果が高いかどうか等を判断します。 |

| 過剰投資の抑制 |

| 申請が一時的なトレンドにより集中している場合、過剰投資を誘発する恐れがあるかどうか別途審査を実施し、過剰投資と判断された場合には、大幅に減点します。 |

【口頭審査項目】

| 口頭審査の内容 |

| 事業計画が書面審査の一定の基準を満たした事業者の中から選ばれ、必要に応じてオンラインで口頭審査が行われます。事業計画の適格性、革新性、優位性、および実現可能性に焦点を当てて詳細に審査します。 |

申請不備で不採択にならないために

①確認書の記載内容に不備がないか確認する

「法人名等が申請者と一致しているか」

確認書には、必ず申請者本人の情報が正確に記載されていることを確認しましょう。誤字脱字がないか、よく確認してください。

「金融機関等または認定経営革新等支援機関が作成しているか」

確認書は、金融機関等または認定経営革新等支援機関が作成する必要があります。

②必要書類がすべて揃っているか確認する

「経済産業省ミラサポplusからダウンロードできる「事業財務情報」が添付されているか」

経済産業省ミラサポplusから必ず「事業財務情報」をダウンロードし、添付漏れがないようにしましょう。

③添付書類に問題がないか確認する

「パスワードがかかっていないか」

審査担当者が書類を開封できないため、パスワードは設定しないでください。

「ファイルが破損していないか」

ファイル形式や容量に問題がないか、事前に確認しておきましょう。

事業再構築補助金に関するお問合せについて

事業再構築補助金のお問い合わせ先は以下のとおりです。

■事業再構築お問い合わせ先

・事業再構築補助金事務局コールセンター

【受付時間】

9:00~18:00(日祝日を除く)

【電話番号】

0570-012-088

03-4216-4080

・事業再構築補助金事務局システムサポートセンター(電子申請の操作方法に関するサポートセンター)

【受付時間】

9:00~18:00(土日祝日を除く)

【電話番号】

050-8881-6942

事業再構築補助金の採択結果

最後に、事業再構築補助金の採択率を確認しましょう。

- 1回目55.32%

- 2回目 44.88%

- 3回目 44.42%>

- 4回目 44.78%

- 5回目 46.15%

- 6回目 49.99%

- 7回目 51.18%

- 8回目 51.27%

- 9回目 45.45%

- 10回目 48.10%

- 11回目 26.46%

- 12回目 26.50%

| 申請者数 | 採択者数 | 採択率 | |

|---|---|---|---|

| 第1回公募 | 5,181 | 2,866 | 55.32% |

| 第2回公募 | 20,800 | 9,336 | 44.88% |

| 第3回公募 | 20,307 | 9,021 | 44.42% |

| 第4回公募 | 19,673 | 8,810 | 44.78% |

| 第5回公募 | 21,035 | 9,707 | 46.15% |

| 第6回公募 | 15,340 | 7,669 | 49.99% |

| 第7回公募 | 15,132 | 7,745 | 51.18% |

| 第8回公募 | 12,591 | 6,456 | 51.27% |

| 第9回公募 | 9,369 | 4,259 | 45.45% |

| 第10回公募 | 10,821 | 5,205 | 48.10% |

| 第11回公募 | 9,207 | 2,437 | 26.46% |

| 第12回公募 | 7,664 | 2,031 | 26.50% |

第11回と12回公募の全体の採択率は26%台と、これまでの公募と比較して大幅に低下しています。採択率が下がったポイントとして以下の2つが考えられます。

①審査の厳格化

新型コロナ対策の役割が減少し、基金の効果的な活用に対する要求が高まる中で、審査基準が以前よりも厳格になったことが考えられます。これにより、質の高い申請のみが採択され、採択率が下がった可能性があります。

②審査期間の延長

第11回公募の採択発表が延期されたことは、審査プロセスにさらに時間をかけ、申請内容の精査を徹底した結果と考えられます。これは、基金の運用に対する厳しい見直しと審査の厳格化の傾向が反映されたもので、結果として採択率の低下に繋がったと推察されます。

さらに、事業再構築補助金の12回公募では、コロナ融資を借り換えた事業者に対しては加点措置が設けられていますが、AIを用いた厳格な審査が導入されるため、今後も採択率の低下が予想されます。

応募金額と採択金額の傾向は?

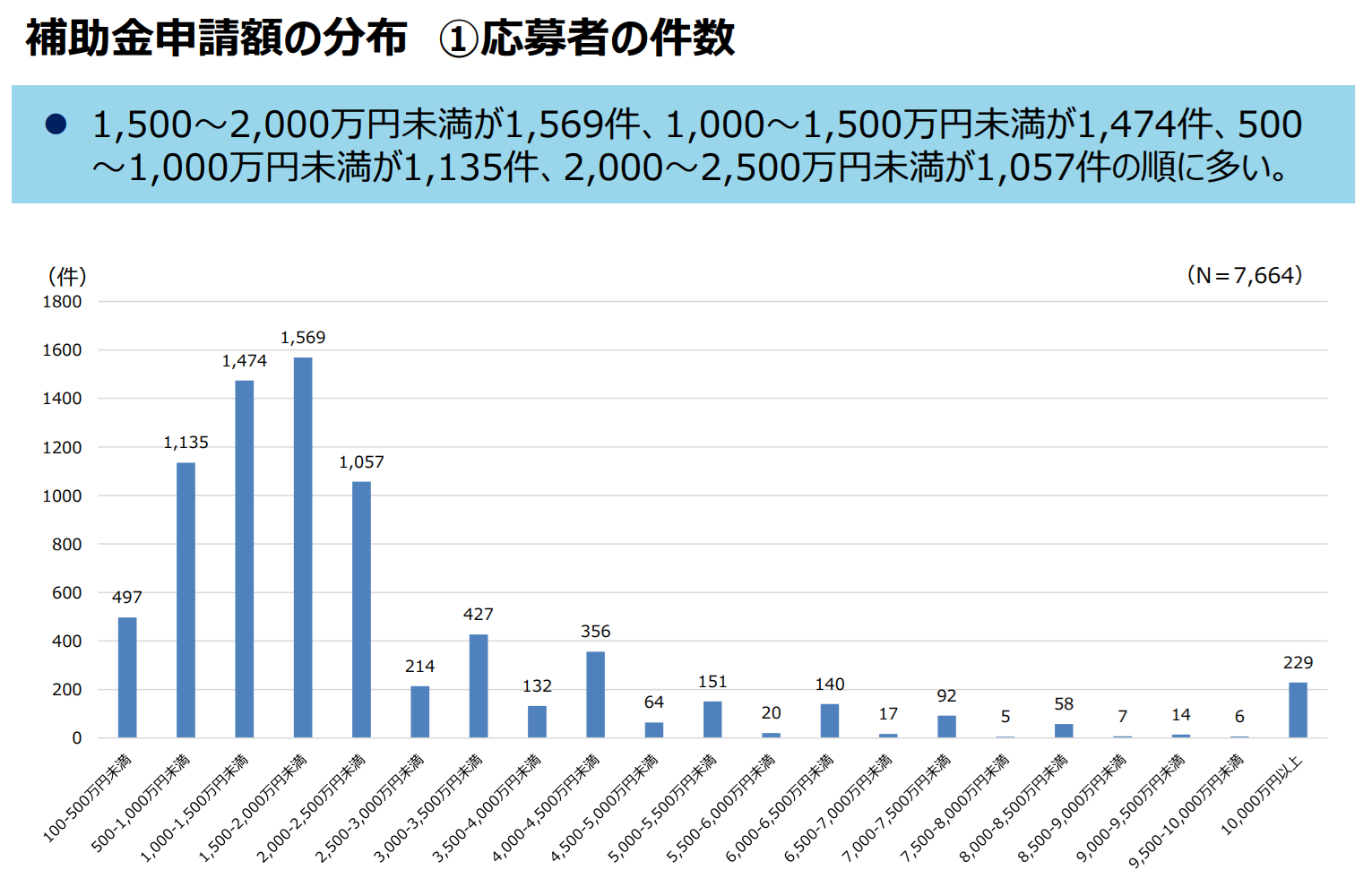

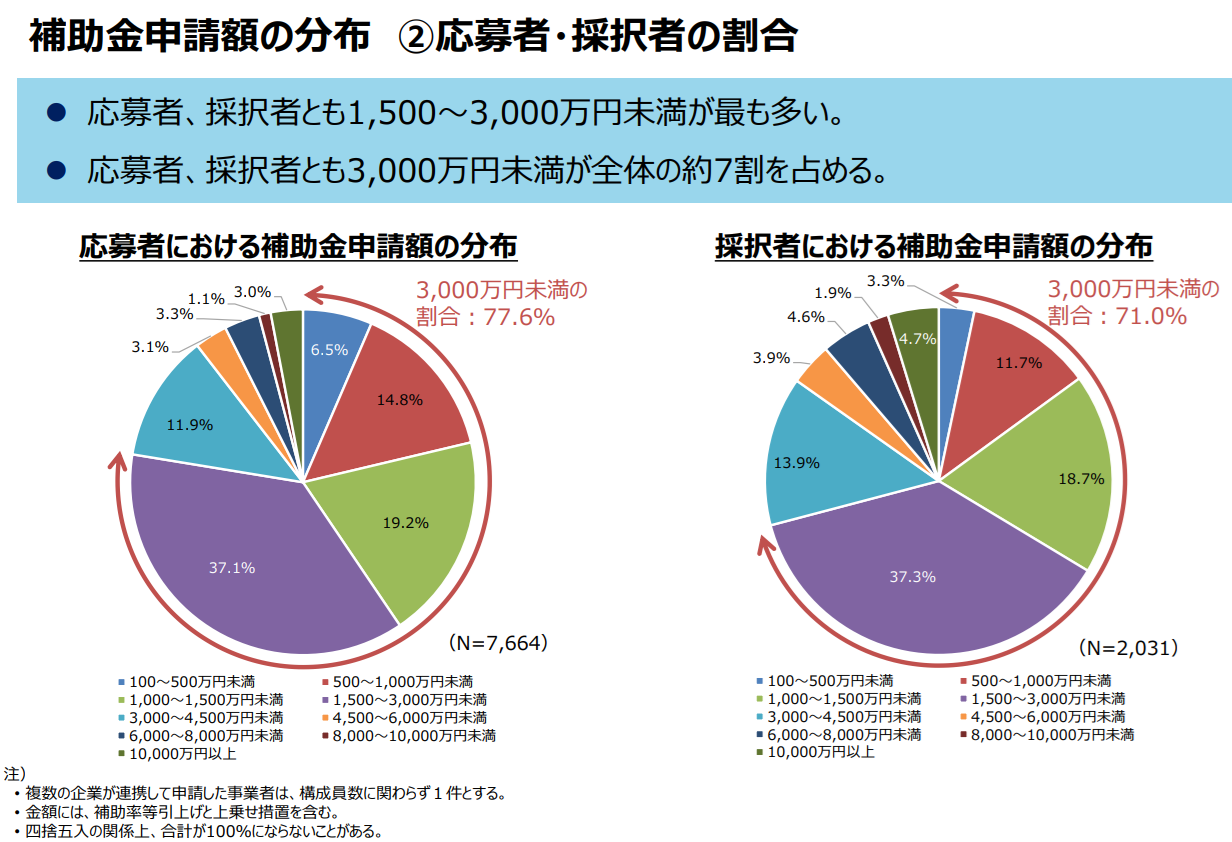

事業再構築補助金第12回公募の結果から、応募金額と採択金額の傾向についてまとめました。

出典:事業再構築補助金第12回公募の結果について

| 応募金額と採択金額の傾向 | |

| 応募件数 | 応募件数は1,500~2,000万円未満が最も多く1,569件、次いで1,000~1,500万円未満が1,474件、500~1,000万円未満が1,135件、2,000~2,500万円未満が1,057件の順で多くなっています。 |

| 全体の7割が3,000万円未満の申請 | 応募者と採択者ともに1,500~3,000万円未満が最も多く、全体の約7割が3,000万円未満の申請をしています。事業再構築補助金を活用する多くの企業が中規模な金額で事業再構築を目指している傾向が見られます。 |

交付決定の取り消しと返還命令について

2024年11月18日付で、個別事業者に対し補助金事業に関する交付決定の取り消しと返還命令が行われました。これは、補助事業が計画通りに実施されず、実績報告時に虚偽の報告が確認されたためです。このような不適切な行為が発覚した場合、以下のような措置が取られます。

【交付決定の取り消し】

補助金の交付が無効となります。

【補助金の返還命令】

不正に受け取った補助金の全額返還が求められます。

【加算金の請求】

不正行為に対する追加の罰則として、返還額に加算金が課されます。

補助金は、適正に事業が行われることを前提に支給されるものです。不適切な運用や虚偽の報告は厳しく取り締まられるため、補助金を受け取った事業者は、ルールを守り、適正な運用に努めるよう改めてご注意ください。

参考:個別事業者に対する交付決定の取り消しと返還命令について

よくある質問

Q.1 事業再構築に取り組むにあたって、新規事業は必ず既存事業と関連した事業でなければいけない?

A. 事業再構築により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありません。

Q.2 既存の事業を縮小または廃業することは必要?

A. 必要ではありません。

Q.3 既に製造等している製品等の増産のみを行う場合は対象になる?

A. 対象外です。「製品等の新規性要件を満たさない場合」の「既存の製品等の製造量等を増やす場合」に該当します。

Q.4 補助金の支払はいつ頃?

A. 原則、補助事業終了後に実績報告書を提出し、補助金額の確定後の精算払いとなります。採択を受けてから、1~2年後になる見込みです。

Q.5 建物を新築する場合、補助対象と認められる明確な基準はある?

A. 新築が必要不可欠な場合、事業者はその理由を「新築の必要性に関する説明書」で提出します。事業計画書と共に内容を審査し、新築の必要性を総合的に評価します。

まとめ

第12回公募からの事業再構築補助金では、新型コロナの影響を受ける事業者への支援を継続しつつ、ポストコロナに適応した新たな事業展開を目指す事業者への支援を強化しています。申請に必要な情報は公式サイトや公募要領を確認し、準備を進めてください。

不明点がある場合は、事業再構築事務局または認定支援機関にお問い合わせください。専門家の助けが必要な場合は、補助金ポータルまでご連絡ください。この機会を活用して、事業の新たな展開を図りましょう。

参考:事業再構築補助金

お問い合わせ

お問い合わせ 専門家を探す

専門家を探す