「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」とは、主に高断熱窓・ドアの改修や蓄電池、太陽光発電設備等の設置に対して補助を行う制度のことです。東京都の掲げる「2030年カーボンハーフ」の達成を促進するために実施されています。

2024年(令和6年)度の本事業について、詳細が公表されていない部分もありますが、すでに一部では助成額の拡充などが予定されているため、対象機器を導入予定の方はチェックしましょう。

今回は、2024年2月時点で決まっている「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」の概要や助成額などを解説します。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する

この記事の目次

なぜ東京都は太陽光発電・蓄電池・V2Hに補助金を交付するのか?

東京都は「2030年カーボンハーフ」という目標を掲げています。この2030年カーボンハーフとは、「2030年までに温室効果ガス排出量を2000年と比べて50%削減する」という目標のことを指します。つまり、世界的に温室効果ガスの増加が問題となっている中で、東京も独自で排出量削減に向けて動いているということです。

この温室効果ガス削減に向けた有効的手段のひとつが、「太陽光発電・蓄電池・V2Hの導入促進」です。太陽光発電・蓄電池・V2Hは、いずれも温室効果ガスを排出せず電力を確保できるため、カーボンハーフ実現に向けて導入促進が不可欠といえます。

こうした機器の導入を促進し、2030年カーボンハーフを達成するために、東京都は「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」という形で補助金を交付しています。

災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業とは?

「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」とは、東京都が運営する補助金事業です。主に高断熱窓・ドアの改修や蓄電池、太陽光発電設備等の設置に対して補助を行います。省エネ性に優れ災害に強く、さらに健康にも良い影響を与える断熱・太陽光住宅の普及拡大促進を目的としています。今回の記事では、2024年度のスケジュールや拡充される部分をメインに解説していますが、あくまでも、2月時点で発表された予定に過ぎません。具体的な内容は今後変更される可能性があるため、最新の情報は公式サイトをご確認ください。

2024年度の事業詳細を確認する前に!2023年度の事業に関する注意点

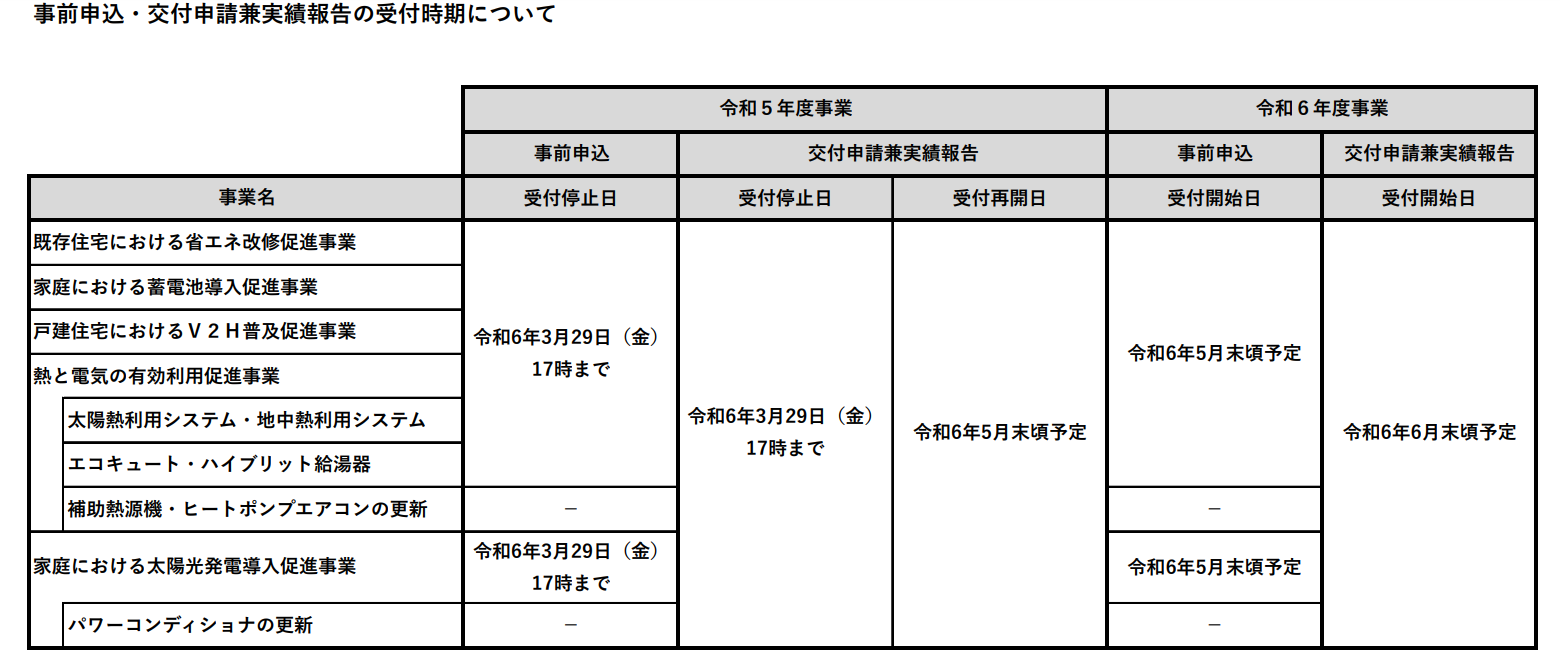

2023年度の補助事業に関しては、2024年度からの事業拡充に向けた準備を行う関係で、一旦2024年3月29日(金)17時をもって、事前申込および交付申請兼実績報告の受付を停止します。交付申請兼実績報告は「2024年5月末頃」を目処に再開する予定です。

詳細は必ず「事前申込・交付申請兼実績報告の受付時期について」をチェックしてください。

2024年度「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」の補助メニュー

2024年度「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」には、以下5つの補助メニューがあります。

(1)家庭における太陽光発電導入促進事業

(2)家庭における蓄電池導入促進事業

(3)既存住宅における断熱改修促進事業

(4)熱と電気の有効利用促進事業

(5)戸建住宅におけるV2H普及促進事業

ここからは各補助メニューについて、それぞれ以下の点を確認します。

・助成対象

・助成率、助成額

・設置機器等の例

※これらは「2024年2月時点で発表された予定」であるため、今後変更される可能性があります。

(1)家庭における太陽光発電導入促進事業

| 助成対象 | 助成額 | メニュー内容 |

| 太陽光発電設備 | 【新築住宅の場合】 3.6kW以下:12万円/kW(上限36万円) 3.6kW超:10万円/kW(50kW未満) 【既存住宅の場合】 3.75kW以下:15万円/kW(上限45万円) 3.75kW超:12万円/kW(50kW未満) |

太陽光発電システムの設置(単独導入でも可) ・防水工事(既存集合住宅及び既存戸建住宅) ・架台設置(集合住宅及び既存戸建住宅) ・機能性PV設置(上乗せ補助) ・パワーコンディショナの更新 等 |

以下の上乗せ補助も実施される予定です。

| 助成対象 | 助成額 |

| 防水工事 | 既存集合住宅および既存戸建住宅:18万円/kW |

| 架台設置 | ・集合住宅:20万円/kW ・既存戸建住宅:10万円/kW |

| 機能性PV設置 | 機能性の区分に応じて最大5万円/kW |

(2)家庭における蓄電池導入促進事業

| 助成対象 | 助成額 | 補助メニュー |

| 蓄電池システム | 3/4(上限15万円/kWh 等) | 蓄電池システムの設置 ・蓄電池設置時にデマンドレスポンス実証への参加上乗せ【拡充予定】 ・既設蓄電池へのIoT機器設置【拡充予定】 等 |

| デマンドレスポンス実証への参加上乗せ | 10万円/件 *拡充 |

|

| 既存蓄電池のIoT化 | 1/2(上限10万円/戸) *新規で追加 |

(3)既存住宅における断熱改修促進事業

| 助成対象 | 助成額 | 補助メニュー |

| 高断熱窓 | 1/3(上限100万円/戸) | 高断熱窓・ドアの設置 ・壁/床等の断熱化(上限額引き上げ)【拡充予定】 ・高断熱浴槽の設置【拡充予定】等 |

| 高断熱ドア | 1/3(上限16万円/戸) | |

| 壁や床等の断熱 | 1/3(上限100万円/戸) *拡充 |

|

| 高断熱浴槽 | 1/3(上限9.5万円/戸) *新規で追加 |

(4)熱と電気の有効利用促進事業

| 助成対象 | 助成額 | 補助メニュー |

| 太陽熱利用システム | 1/2(上限55万円/戸) | 太陽熱利用システム、地中熱利用システムの設置 ・エコキュート等の設置(太陽光発電の電力を利用する場合) ・補助熱源機、ヒートポンプエアコンの更新 等 |

| 地中熱利用システム | 3/5(上限180万円/台) | |

| エコキュート・ハイブリット給湯器 | 1/3(上限22万円/台) |

(5)戸建住宅におけるV2H普及促進事業

| 助成対象 | 助成額 | 補助メニュー |

| V2H | ・1/2(上限50万円) ・10/10(上限100万円) |

V2Hの設置 等 |

機器を設置する際の注意点

機器を設置する際は、以下のガイドライン等に加えて、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で定める日常生活の騒音・振動の基準を守りましょう。

(1)太陽光発電設備に関するガイドライン

・太陽電池設備に関する技術基準

・太陽光発電の環境配慮ガイドライン

・戸建住宅の太陽光発電システム設置に関するQ&A

(2)ヒートポンプ給湯器に関するガイドライン

・騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック

また、既存住宅に太陽光発電設備を設置する場合、「新耐震基準等による建物強度」「屋根の塗装や葺き替えなどメンテナンスの時期」などの内容を、施主へ丁寧に説明しましょう。

申請期間、申請方法

【申請期間】

「2024年5月末頃」から事前申し込みを開始する予定です。

【申請方法】

具体的な申請方法は「2024年5月中旬頃」に公開される要項を確認しましょう。参考までに「2023年度」の申請手続きを紹介します。

(1)見積書と共に事前申し込みを行う

(2)契約を締結する

(3)設置工事を行う

(4)設置工事完了後に交付申請兼実績報告を提出する

(5)審査を受けて補助金が支給される

まとめ

2024年度の「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」は、以前よりも助成額などが拡充される予定です。具体的な要項は「2024年5月中旬頃」に公開されるため、利用を希望する方は見逃さずチェックしておきましょう。