自動販売機や冷蔵庫の冷媒として広く使われてきたフロンは、人体への毒性がないなどのメリットがある反面、強力な温室効果ガスです。環境問題への影響を鑑みて、国はノンフロン技術や製品の使用を推奨しています。

こうした動きを受け、東京都では冷媒にフロンを使用しない「省エネ型ノンフロン機器」の導入を支援する省エネ型ノンフロン機器普及促進事業を設置しています。今回は省エネ型ノンフロン機器普及促進事業の内容や補助額金額、申し込み方法をお伝えします。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する

この記事の目次

2030年のHFC排出量55%削減を目指して

フロンは燃えにくく、化学的に安定した物質です。また液化しやすく、エアコンや飲食品冷蔵・冷凍ショーケース、冷水機などの冷媒のほか、断熱材などの発泡剤やパソコンなどのダストブロワーにも利用されてきました。

人間にとっては利点の多いフロンの使用ですが、環境には大きなダメージを与えます。フロンの中でも、特にCFC(クロロフルオロカーボン)や、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)はオゾン層を破壊することがわかっており、代替フロンとしてHFC(ハイドロフルオロカーボン)の利用が増加しています。

しかし、いずれのフロンも強力な温室効果ガスであることに変わりはありません。「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づき、国は原則として行政機関ではノンフロン製品を使用することを義務としています。

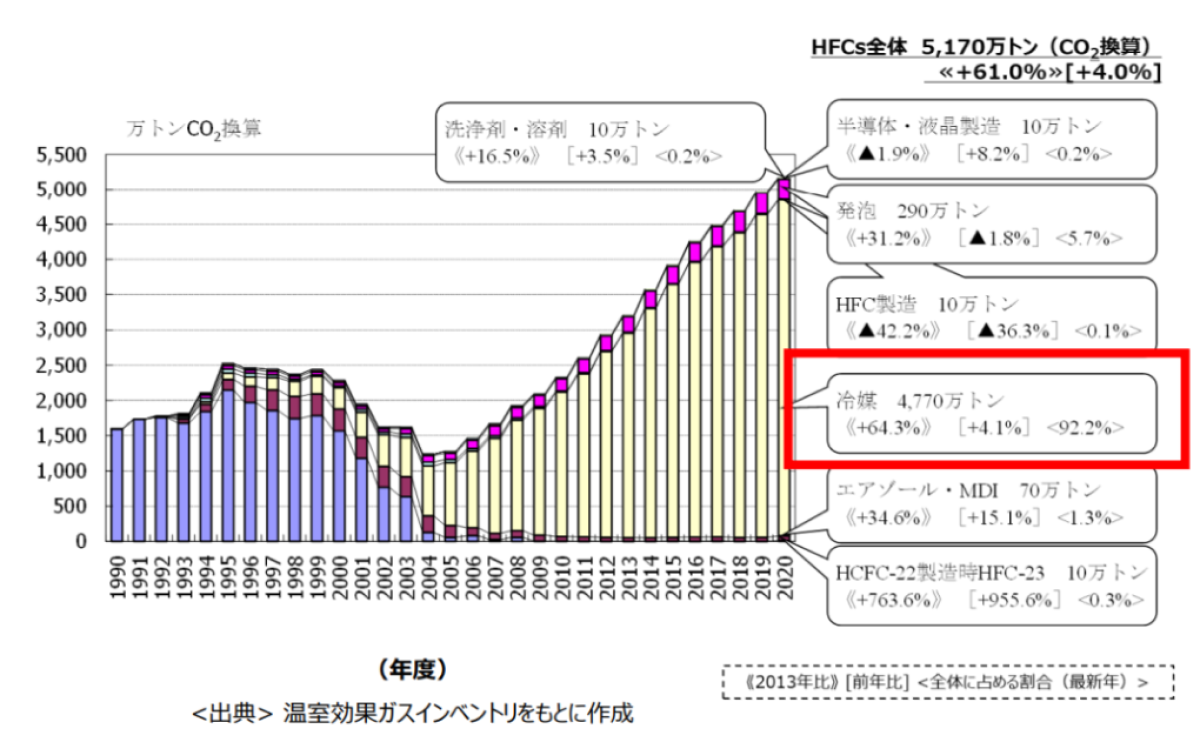

環境省の発表では、2020年のHFCの排出量は2013年比で61%増加しました。特に冷媒用途の使用は、HFC全体の9割を占めます。

国は2030年には、HFC排出量を2013年度比で55%削減することを目指しています。

出典:環境省

近年、企業の地球環境への関心は、世界的にも注目されている項目です。ノンフロン製品の導入と普及は、環境にとっても、企業にとっても急務となっています。

省エネ型ノンフロン機器普及促進事業とは

省エネ型ノンフロン機器普及促進事業は、東京都がフロンの排出量の削減を目的に設置した補助事業です。まずは本事業の内容や要件について確認しましょう。事業目的

都内の温室効果ガス排出量のうち、フロンは約1割を占めます。省エネ型ノンフロン機器普及促進事業では冷凍冷蔵機器等の使用によって排出されるフロン類(CFC、HCFCおよびHFC)の削減や脱炭素化の推進を目指し、都内で新たに省エネ型ノンフロン機器を導入する事業者を支援します。

省エネ型ノンフロン機器の普及促進を図ることが目的です。

対象事業者

補助の対象は、都内の事業者(大企業、中小企業者または個人事業主等)です。機器のリースを行う場合も補助対象となります。ただし冷凍冷蔵倉庫と食品製造工場は対象外です。

そのほか助成対象事業者の要件は、以下のいずれかに該当することです。

| ①都内で所有または使用する事業所において、助成対象機器を導入する事業者 |

| ②助成対象事業者が導入する助成対象機器に関するリース等の事業者 |

ただし、次の場合は助成対象外です。

■暴力団または役員、使用人に暴力団員等がいる

■法令に基づく必要な許可の取得や届出がなされていない

■税金の滞納がある等、公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められないもの

要件

対象事業の要件は、以下の①~③です。

| ①助成対象事業者が、都内で所有し、または使用する事業所において助成対象機器を新たに導入すること |

| ②省エネ型ノンフロン機器の導入に伴い、既存の冷凍冷蔵機器等 (冷媒としてフロン類を含むもの) を撤去する場合は、法律に基づき適切に処理すること |

| ③助成対象機器の導入後、省エネ型ノンフロン機器の省エネ性能・普及促進に資するためのアンケートや現地調査に協力できること |

| 【大企業のみ】ノンフロン機器への導入目標等の公表に加え、導入効果を広く周知すること。 |

なお、導入する機器は新品に限られます。

対象機器

補助の対象となる機器は、省エネ型ノンフロン機器のうち、以下のものです。

| ①冷凍冷蔵ショーケース(内蔵型・別置型) |

| ②冷凍冷蔵用又は空調用チリングユニット |

| ③冷凍冷蔵ユニット(車載用、船舶用又は輸送用を除く。プレハブ式の冷蔵庫などに設置して庫内を冷却するもの) |

業務用冷蔵庫は助成対象外です。

対象経費(対象外経費)

補助の対象経費は、以下のとおりです。

| ■設備費 | 設備および機器の購入に要する費用 |

| ■運搬据付費 | 購入物の運搬据付けに要する費用 |

| ■工事費 | 工事に係る材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費および一般管理費(内蔵型ショーケースは対象外) |

| ■業務費 | 設備に係る調査、設計、試験及び検証等に要する費用(大企業は対象外) |

交付決定の前に購入・契約しているものは、原則助成の対象外となります。 ただし、令和6(2024)年4月1日から4月24日までに購入・契約し、令和6年6月24日までに交付申請を行った場合は助成対象になります。

補助率・上限額

補助率と補助の上限額は以下のとおりです。

| 企業タイプ | 助成率 | 上限額 |

|---|---|---|

| 大企業 | 助成対象経費の1/2 | 1,600万円/台 |

| 中小または個人等 | 助成対象経費の2/3 | 2,200万円/台 |

なお、国等の補助がある場合は、その額を除きます。

申請方法

次に、申請方法を見ていきましょう。申請は原則として電子メールで行います。郵送を希望する場合は、事前にヘルプデスクへ連絡のうえ簡易書留等の記録が残る方法で郵送してください。申請に必要な書類は、公式ホームページからダウンロードします。

省エネ型ノンフロン機器普及促進事業はいつまで?公募期間は

申請の受付期間は、以下のとおりです。

■受付期間

令和6年4月24日から令和6年6月24日まで

予算の限度額に達した時点で受付は終了します。

必要書類

申請に必要な書類は、公式サイトの提出物チェックリストで確認できます。

このうち、すべての事業者で提出が必要な資料は以下の①~⑨です。

①助成金交付申請書

②誓約書

③助成事業実施計画書

④設置場所(建物)の全部事項証明書

⑤見積書と対象経費の内訳が確認できる書類

⑥設置工事の施工図面および工程表

⑦冷媒系統図・機器構成図

⑧省エネ効果が確認できる資料

⑨その他公社が指示する書類

省エネ型ノンフロン機器普及促進事業活用のメリット

環境問題に対する企業の態度は、社会的な評価に直結する時代になりました。環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)として、経営にESGの観点があるかどうかを投資の指針とする動きは世界的にも広がっています。

世界的に不安定な社会情勢が続くいま、環境と経済のバランスが改めて問われています。環境問題に配慮した新しい技術の導入には、予算が必要です。しかし度重なるダメージからの回復が遅れている企業には、その余裕がないのも事実です。

省エネ型ノンフロン機器普及促進事業の活用は、資金補助に加え、環境問題への態度を示す機会にもなります。そうした姿勢は、従業員の就労意欲の向上にもつながります。新たな取り組みに対して従業員が共感し、業績が向上する好循環も期待できそうです。

予算的な理由で大規模な改革への取り組みを躊躇している企業こそ、省エネ型ノンフロン機器普及促進事業を活用し、ESGを意識した姿勢を内外に示すことには大きなメリットがあるのです。

まとめ

2030年の目標に向けた期限は、終盤に入りつつあります。しかし社会全体の環境問題への対応は、まだまだ十分とは言えません。この数年の間にどれだけ環境問題に意欲的な姿勢を見せられるかが、その後の企業評価を左右するかもしれません。

変化の時期は、チャンスでもあります。省エネ型ノンフロン機器普及促進事業は、これから大きく伸びて行こうとする中小企業に活用してほしい補助金です。