農業・畜産業等では、担い手の高齢化や後継者不足が深刻化しています。地域で培われてきた経営を継承することは、地域資源や技術の継承だけでなく、雇用の継続にも関わる重要な問題です。

令和3年度予算から設置された「経営継承・発展等支援事業」では、地域の中心経営体等の後継者が行う、経営継承後の経営発展に関する取組を支援します。補助額の上限は100万円(国・市町村が1/2ずつ負担)です。今回は、二次募集が始まった経営継承・発展等支援事業の内容や申請方法をまとめました。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する

この記事の目次

経営継承の重要性と地域経済への影響

農林水産省が5年ごとにまとめている「農林業センサス」では、2020年、1,075,705の農林業経営体のうち、「5年以内に農業経営を引き継ぐ後継者を確保していない」との回答が764,367件に上りました。「5年以内には引き継がない」と答えた49,060件を除いた1,026,645件で計算すると、およそ74.5%は後継者がいないことになります。

地域において、産業の継承問題と雇用の関係は密接に関わる課題です。地域に根付いた事業は、単に働く場所を提供するだけでなく、地域社会の結びつきも強化します。また、若い世代が地元の農業を引き継ぐことは、新しい技術やアイデアを呼び込むきっかけともなるでしょう。地域のニーズに応えた商品開発や新分野への着手は、住民の生活も豊かにします。

その一方で、新しい取組は予算的な負担を伴います。アイデアや計画はあっても、若い人が農業を引き継ぎ、発展させるのが難しい状況になっているのです。食分野の衰退は、国にとっても大きな問題です。地産地消の取組は食料自給率を向上させ、持続可能な社会への発展も支える動きです。地域の経営継承を支え、その改革と発展を支援することは、持続可能な国内農業を目指す取組でもあるのです。

経営継承・発展支援事業とは?

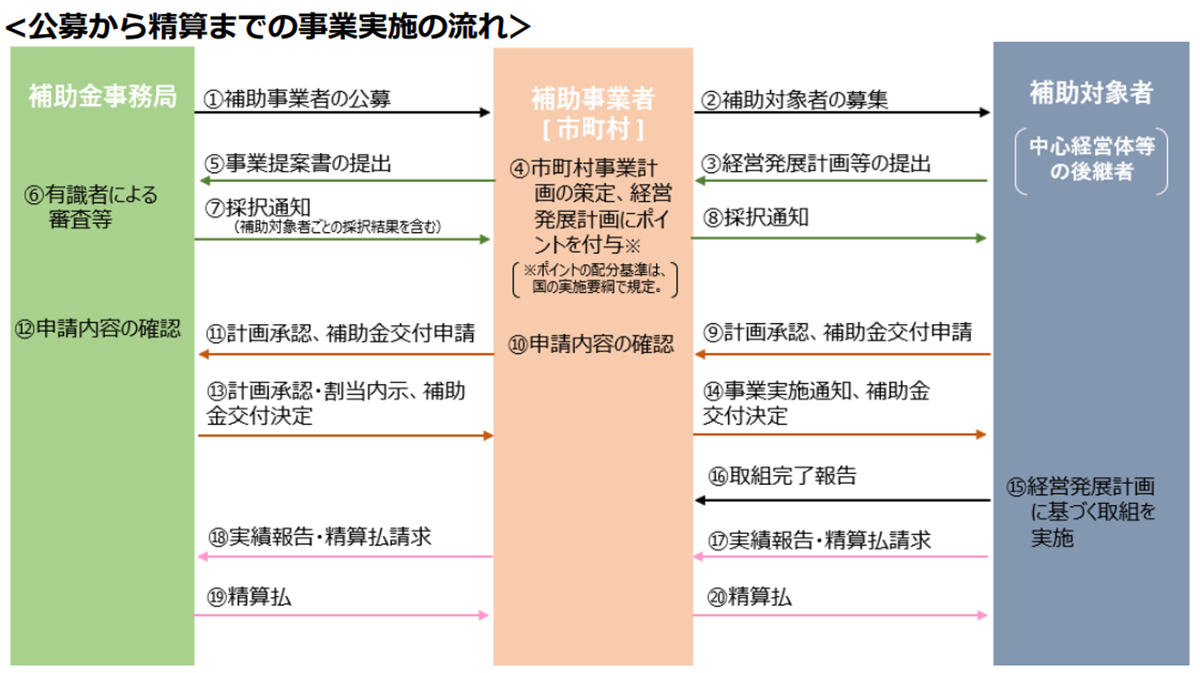

経営継承・発展支援事業は、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、中心経営体等から経営を継承した後継者を補助する制度です。急速に進む農業者の高齢化と減少を背景に、国と市町村が一体となって支援を行います。公募・事業実施のフロー図

公募・事業実施の全体の流れは、以下のとおりです。

①補助金事務局が、補助事業者を公募

②市町村が、対象者を募集

➂対象者が、経営発展計画書等を提出(申請)

④市町村事業計画の策定後、事務局へ事業提案書を提出

⑤事務局での審査

⑥採用通知の発行

⑦対象者が、補助金交付を申請

⑧交付決定

⑨事業実施

➉対象者が、実績報告書を提出

⑪補助金の支払い

詳細は、以下の図も参照してください。

参照:令和6年度経営継承・発展等支援事業のうち経営継承・発展支援事業公募要領

経営継承・発展支援事業の対象者要件

補助対象者の主な要件は、以下のとおりです。

| 主な要件 |

|---|

| ①以下のいずれかの要件を満たすこと 【個人事業主】令和5年1月1日から経営発展計画の提出時までに、主宰権の移譲を受けていること 【法人】以下のいずれかを満たすこと ・法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合:法人が中心経営体等であり、後継者(個人)が令和5年1月1日から経営発展計画を提出する時までに主宰権の移譲を受けていること ・主宰権の移譲を受け、農業経営の法人化を行う場合:先代事業者が中心経営体等であり、後継者が令和5年1月1日から経営発展計画を提出する時までに主宰権の移譲を受けていること ②先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと ➂青色申告者であること。 ④家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。 ⑤地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していること。 ⑥主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。 ⑦「農業次世代人材投資事業(経営開始型)」および「経営開始資金」または「経営発展支援事業」を活用したことがないこと。 ⑧以下に該当しない者であること。 ・同一の取組に対し、他の補助金等を交付されている ・暴力団関係者等である |

経営継承・発展支援事業の対象取組・対象経費

本事業では、法人化や認証取得のほか、就業規則の策定等も補助の対象となります。対象の取組や経費、補助率・補助上限額を見ていきましょう。

経営継承・発展支援事業の対象取組

| 対象取組 | 具体例 |

|---|---|

| 法人化 | 経営継承を機に法人化するための登記 など |

| 新たな品種・部門等の導入 | 新しい作物の栽培に挑戦するための種子・資材の購入 など |

| 認証取得 | 食品の安全性向上と経営の改善のためのGAP認証取得 など |

| データ活用経営 | 栽培管理ソフトの導入 など |

| 就業規則の策定 | 就業規則の策定を社労士等へ相談する など |

| 経営管理の高度化 | 会計ソフトの導入 など |

| 就業環境の改善 | 作業環境改善のための移動式トイレを導入 など |

| 外部研修の受講 | 農場管理者育成のための外部研修を受講 など |

| 販路開拓 | ECサイト構築のためのサイトデザインの外注 など |

| 新商品開発 | 規格外品を活用した加工品の試作・テスト販売 など |

| 省力化・業務の効率化、品質の向上 | スマート農業機械の導入 など |

| 規格等の改善 | 商品の認知度向上を目指した包装デザインを刷新 など |

| 防災・減災の導入 | BCP(事業継続計画)策定のためのコンサルタントへの相談 など |

経営継承・発展支援事業の対象経費

補助の対象となる経費は、以下のとおりです。

| ①専門家謝金 ②専門家旅費 ➂研修費 ④旅費 ⑤機械装置等費 ⑥広報費 ⑦展示会等出展費 ⑧開発・取得費 ⑨雑役務費 ➉借料 ⑪設備処分費 ⑫委託費 ⑬外注費 |

経営継承・発展支援事業の補助率・上限額について

| 補助率 | 1/2 |

|---|---|

| 補助上限額 | 100万円(国・市町村が各50万円) |

経営継承・発展支援事業のスケジュール・申込方法

二次募集は、以下の期間に行われます。

令和6年9月9日(月)~11月8日(金)

補助対象者である後継者は、次の書類を作成し、補助事業者(市町村)に提出します。

■経営発展に向けた取組内容を記載した経営発展計画

■経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト

■その他の添付書類

これに基づき、補助事業者である市町村は、市町村事業実施提案書および提案書等を作成して補助金事務局へ提出する流れです。

【問い合わせ先】

経営継承・発展等支援事業の問い合わせ先は、以下のとおりです。

経営継承・発展等支援事業 補助金事務局

一般社団法人全国農業会議所

〒102-0084

東京都千代田区二番町9‐8 中央労働基準協会ビル2階 TEL:03-6910-1124

経営継承・発展支援事業の取組事例紹介

補助金事務局のホームページでは、これまで経営継承・発展支援事業を活用してきた事業者の取組例が公表されています。ここでは、そのうちのいくつかを見ていきましょう。

取組事例1:果樹農家(法人)

継承までの経緯と課題として、継承者は30歳の頃から本格的に栽培や経営を学び、令和4年に事業を継承。収益の向上のため、規模拡大および新技術・新品種の導入等による作業効率の改善を目指す。また、現生産物を活用した新商品の開発による収益性の向上と、規模拡大に伴う雇用者の増加を目指すための労働環境改善を行いました。

| 経営発展の取組 | 取組内容・実績 |

|---|---|

| ①新品種の導入・省力化の取組 | ・収益向上のために新品種を導入するとともに、管理作業の省力化のため2段棚を導入。 ・作業の効率化のため、潅水設備を新たに導入。 |

| ②新商品の開発 | 新たにミツバチ巣蜜を商品化。出荷先の百貨店での売り上げも好調で、収益が向上した。 |

| ➂就業規則の策定 | 社労士に相談し、就業規則を策定。従業員の労働環境の改善を図った。 |

取組事例2:露地野菜(個人)

継承までの経緯と課題として、栽培方法や経営について学んだ後、令和4年に事業を継承。先代が担っていた現場作業や経営面など様々な業務を行うことになり、技術面での課題に加え、圃場管理や経営管理などの課題に対応するため、農作業や経営の効率化を目指していました。また、顕在化してきている気候変動の影響も考慮した品種の導入も計画しました。

| 経営発展の取組 | 取組内容・実績 |

|---|---|

| ①省力化・データ管理の取組 | ・高性能な籾の乾燥機を新たに導入し、作業時間を大幅に削減。削減された時間を新品種栽培などに充てた。 ・経営管理や会計処理用のソフトウェアの導入により、品種や面積の増加に伴い複雑化する管理作業の効率化を実現した。 |

| ②新品種の導入 | 気候変動の影響を受けづらく、製品率の向上が見込める新品種を導入。 |

取組事例3:採卵養鶏(法人)

継承までの経緯と課題として、昭和30年に祖父が養鶏場を開始。令和3年の法人設立に合わせて事業を継承。3代目として経営改善に取り組むなか、規模拡大に合わせた地域の雇用の拡大と労働環境の改善が課題でした。また、地域の農業者が生産した農産物の販売ができる直売所の開設が求められていました。

| 経営発展の取組 | 取組内容・実績 |

|---|---|

| ①業務効率化の取組 | 直売所の開設に合わせ、バーコード付きレジスターを導入。効率的な販売管理を可能にした。 |

| ②就業環境の改善 | 直売所開設に合わせて、改装したGPセンターの作業スペースに空調設備を設置。快適な作業環境を構築し作業効率が向上した。 |

まとめ

今回は、地域農業の担い手の経営を継承した後継者による「経営発展に向けた取組」を支援する、経営継承・発展等支援事業について紹介しました。

高齢化の進む業界に若い後継者を増やすことは、経営の継続だけでなく、雇用の継続・増加にもつながります。経営継承・発展等支援事業では、最大100万円の補助が受けられます。要件も少なく、使いやすい補助金のひとつです。

新たな事業展開や設備投資に使える補助金を上手に活用して、新しい時代の、持続可能な農業経営を目指しましょう。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する