無痛分娩への関心が高まる一方で、実施できる医療機関はまだ多くありません。また、費用面での負担も大きいのが現状です。日本における無痛分娩の普及率は世界的に見ても低く、少子化の要因のひとつとも指摘されています。

こうした問題があるなか、いち早く無痛分娩の補助制度を導入している自治体があります。さらに東京都では、新年度から無痛分娩の補助事業を実施する方針です。

今回は無痛分娩の基本的な情報や、補助制度などをまとめました。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する

この記事の目次

無痛分娩とは?

無痛分娩は、出産時の痛みを和らげるために麻酔を使用する分娩方法です。特定の場所に細い管を入れ、そこから麻酔薬を投与することで、おなかから太ももにかけての痛みを抑えます。

意識がはっきりしているので出産の様子もよく分かり、赤ちゃんが生まれた瞬間も体験できます。身体への負担が少なく、出産後の回復も早いことから、世界で広く普及している出産方法のひとつです。

ただし日本では、保険の対象外で、実施には10万円以上の追加費用が必要になります。

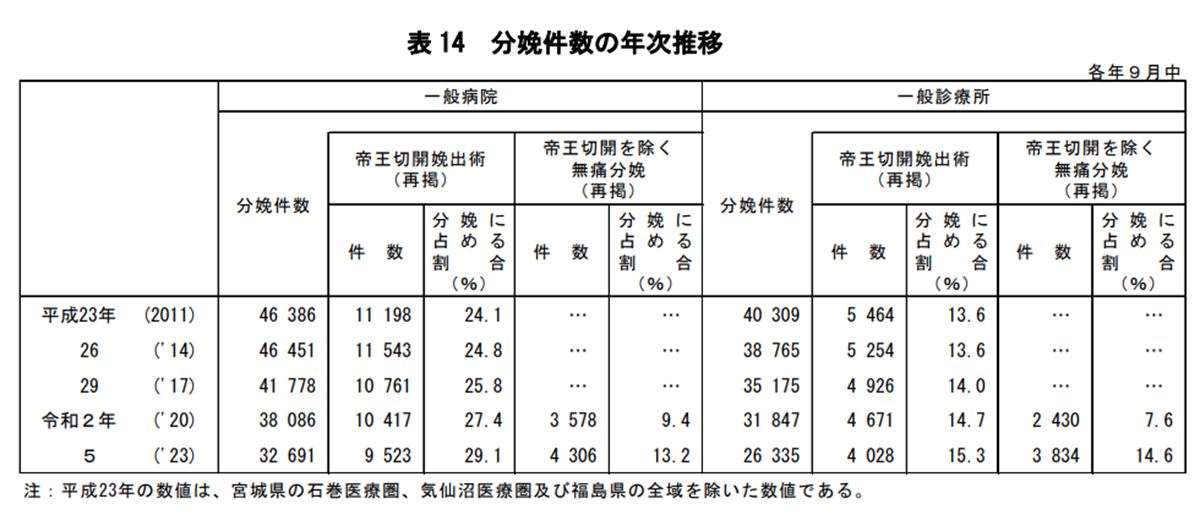

厚生労働省が3年ごとに実施する「医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」からは、無痛分娩に対するニーズの推移と課題が伺えます。無痛分娩(帝王切開を除く)を実施した施設は、令和2年9月が234件、令和5年同月が282件と若干の増加を見たものの、ほとんど横ばい状態でした。

しかし、無痛分娩が分娩全体に占める割合は下表の通り、一般病院では13.2%(令和2年は9.4%)、一般診療所では14.6%(令和2年は7.6%)と大きく伸びています。無痛分娩を実施できる施設がなかなか増えない一方で、妊婦側のニーズは高まっているのが現状です。

出典:厚生労働省

無痛分娩の実施はフランスでは8割、アメリカでも7割を超えると言われます。日本では妊婦本人からの需要は高い反面、「痛みを感じなければ愛情もわかない」といった偏見があることも課題のひとつです。

出産時の母体の負担を減らすことは、その後の回復にも大きな影響を及ぼします。2018年、イギリスのキャサリン妃が出産翌日に退院したことが話題となりましたが、無痛分娩が主流の国では珍しいことではありません。

出産時の選択肢を増やすことは、母体の健康と生活を守るためにも、重要なことなのです。

2025年度 無痛分娩費用補助金

無痛分娩を望む妊婦の費用負担を少なくするため、群馬県下仁田町では補助制度を実施しています。また、3期目がスタートした小池都知事は、無痛分娩にかかる費用の助成を公約に掲げました。まずは制度の概要を見ていきましょう。

群馬県下仁田町 無痛分娩費用助成

下仁田町では、町に定住している人が無痛分娩を選択した際、要する費用の一部を助成します。医療保険各法の被保険者または被扶養者であり、町税等に滞納がない者が対象です。

助成内容は、以下のとおりです。

医療保険各法の保険給付適応とならない無痛分娩費用のうち、自己負担額の1/2

(上限10万円)

申請は出産後90日以内に行います。主な必要書類は、以下のとおりです。

| ・申請書 |

| ・医療機関証明書 |

| ・同意書 |

| ・通帳表紙裏面のコピー |

| ・領収書・明細書 |

なおこの助成金の交付を受ける場合は、無痛分娩を取り扱う医療機関を選んでください。また診察の結果によっては、無痛分娩の適応にならない場合もあります。

東京都 無痛分娩費用助成について※1月31日更新

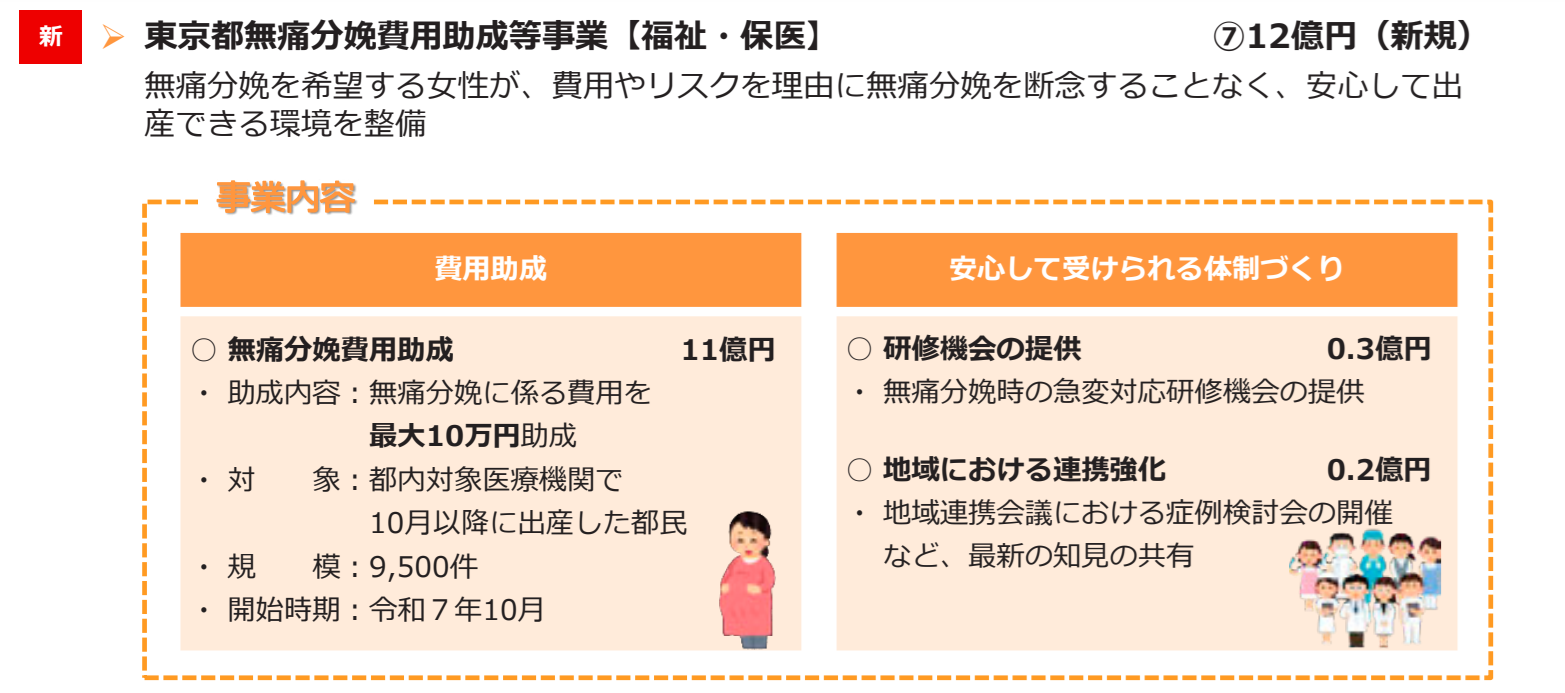

出典:令和7年度(2025年度)東京都予算案の概要 主要な施策より抜粋

東京都は、2025年度から都内在住の妊婦を対象に、無痛分娩の費用を助成する新制度を導入します。この制度は、小池都知事が2024年の知事選で掲げた公約の一つで、少子化対策と出産環境の整備を目的としています。2025年10月の開始を予定しており、麻酔科医が常駐する安全な医療機関での分娩を条件に、無痛分娩の追加費用として発生する10万~15万円程度に対し、最大10万円を助成します。

・助成内容:無痛分娩に係る費用を最大10万円助成

・開始時期:2025年10月

・対象:都内対象医療機関で10月以降に出産した都民

・規模:9,500件

現在、出産費用は全国平均で50万円程度かかり、医療保険の適用外で全額自己負担となるため、無痛分娩の高額な費用がハードルとなっていました。この助成制度により、妊婦の経済的負担を軽減し、安心して出産できる環境を整えることを目指しています。東京都は、費用助成の事業費として2025年度予算案に11億円を計上し、他の子育て支援施策とも連携しながら、安心して出産や子育てできる社会の実現を目指します。

無痛分娩を選ぶ際に考慮すべきポイント

出産時の痛みに対する不安を抱える人もいる中、無痛分娩は費用面での負担が大きい選択肢であり、リスクに備える必要もあります。

無痛分娩のメリットとデメリット、医療機関の選び方をまとめました。

無痛分娩のメリット・デメリット

【メリット】

無痛分娩の最大のメリットは、お産の痛みが軽くなることです。強い痛みをまったく感じずに分娩する人も多くいます。また、疲労が少なかったり、産後の回復が早かったりするケースもあると言われています。

【デメリット】

一方で、麻酔を使った無痛分娩にはデメリットもあります。麻酔薬の影響で陣痛が弱まり、分娩が遅れてしまうと陣痛促進剤や吸引分娩が必要になることがあります。また、麻酔が十分に効果を発揮せず、痛みが軽減されないケースもあるようです。ほかに、母体の発熱、腰痛、血圧低下などが起こることがあります。

無痛分娩を選択する際には事前に医師とよく相談し、十分に情報を集めたうえで、検討する必要があるでしょう。

参考:厚生労働省 無痛分娩を考える妊婦さんとご家族のみなさまへ

医療機関の選び方

無痛分娩を希望する際には、まずは無痛分娩を行っている施設を探さなくてはいけません。厚生労働省の「出産なび」では、無痛分娩を行っている施設を探すことが可能です。

ただし、この情報では無痛分娩の種類や方法についてはわかりません。場所や費用などで候補を絞ったら、各施設に問い合わせて希望通りの手術が受けられるかどうか確認してください。

【費用】

現在、無痛分娩は保険の適用外です。費用は施設によって異なります。一般的には10~20万円程度の追加費用が必要になるようです。

また出産費用は、入院期間や部屋、食事などのオプションによっても大きく差が出ます。各施設に問い合わせ、総合的な費用感をつかんでおきましょう。

まとめ

無痛分娩は、出産時の痛みを和らげることで母体への負担を軽減する出産方法です。妊婦からの関心が高まる一方、費用や周囲の偏見など、またまだ課題も残ります。

また、すべての人が無痛分娩に適しているとも限りません。メリットやデメリットを十分に理解し、医師と相談しながら、総合的に判断することが重要です。

群馬県下仁田町や東京都など、自治体による補助制度も徐々に広がりつつあります。希望の形での出産が叶うよう、まずは自分が利用できる制度や施設を探してみましょう。