労働者の中には「自分の意志に反して退職を余儀なくされた」という方も存在します。働く意欲があるにも関わらず会社都合で退職し、再就職も困難になるという状況は、労働者本人の生活はもちろん「日本の経済を回す」という観点からも好ましくありません。

そうした状況を打破するために活用できる助成金が、早期再就職支援等助成金の「雇入れ支援コース」です。この制度では、上記のように退職を余儀なくされた労働者の方を、一定条件を満たしたうえで雇用した事業主に対し助成金を支給します。「雇用先を求める労働者」「人材を求める事業主」の双方にメリットをもたらす助成金といえるでしょう。

今回の記事では、早期再就職支援等助成金の「雇入れ支援コース」の概要や対象事業主、支給対象の労働者、支給額などについて解説します。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する

この記事の目次

早期再就職支援等助成金の「雇入れ支援コース」とは?

「早期再就職支援等助成金」とは、従来まで設置されていた「労働移動支援助成金」と「中途採用等支援助成金」を、令和6年4月から統合した新しい助成金制度です。今まで以上に「助成内容」を詳しく表現する名称へ変更し、事業主が概要を理解しやすくなりました。

この助成金には、以下の4つのコースが設けられており、それぞれ支給対象となる取り組みや措置が異なります。

| コース名 | 支給対象となる措置 |

| 雇入れ支援コース | ・早期雇入れ支援(※令和7年度からは「人材育成支援」は対象外) |

| 再就職支援コース | ・再就職支援 ・休暇付与支援 ・職業訓練実施支援 |

| 中途採用拡大コース | ・中途採用率の拡大 ・45歳以上の中途採用率の拡大 |

| UIJターンコース | 東京圏から地方への移住者に対する採用活動の実施 |

本記事で取り上げる「雇入れ支援コース」は、やむを得ず離職した方を無期雇用で受け入れた事業主に対し、助成金を支給する制度です。

令和7年度からは制度内容に一部変更があり、これまで雇入れ後に実施された職業訓練に対して支給されていた「人材育成支援(訓練加算)」が廃止されました。これにより、助成金は雇用そのものに対する一時金に一本化され、よりシンプルな運用となっています。

なお、助成額の詳細については、このあと「支給額について」の項目で紹介します。

「雇入れ支援コース」対象となる事業主

支給対象となるのは、以下の要件すべてに該当する事業主です。| (1) 雇用保険適用事業所の事業主である |

| (2) 支給に必要な審査に協力する |

| (3) 申請期間内に申請をしている |

| (4) 支給対象となる労働者の雇用日から起算して「その日以前の1年間」において、直前に支給対象の労働者を雇用していた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にない |

| (5) 支給対象となる労働者への賃金を期日までに支払っている |

| (6) 「再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者」あるいは「雇用日から起算して1年前から当該再就職日までの間」において、当該職業紹介事業者と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にない |

| (7) 事業所において規定の書類を整備、保管している |

ただし、以下のような要件に該当する場合は助成金を受給できません。

- 不正受給をしてから5年以内に支給申請をした。あるいは支給申請日後、支給決定日までに不正受給をした

- 申請事業主の役員等に不正受給に関与した人物がおり、不正受給から5年を経過していない

- 支給申請日が属する年度の前年度より前の、いずれかの保険年度の労働保険料を納付していない

- 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までに、労働関係法令の違反により送検された 等

「雇入れ支援コース」対象となる労働者とは

事業主が助成金を支給するには、事業所内で「1と2」または「3と4」のいずれにも該当する労働者を雇用していることが必要です。

| (1) 支給申請を行う事業主に雇用される直前の離職の際に、「再就職援助計画」あるいは「求職活動支援書」の対象者であった |

| (2) 「再就職援助計画」あるいは「求職活動支援書」の対象者として雇用されていた事業所への復帰の見込みがない |

| (3) 雇用保険の特定受給資格者であった |

| (4) 雇用保険の特定受給資格者として「受給資格の決定」に至ることとなる、離職前の事業所への復帰の見込みがない |

【用語の確認】

| 用語 | 内容 |

| 再就職援助計画 | 事業主が「1ヶ月以内に常用労働者が30人以上離職する」といった事業縮小などを実施する際、作成が義務付けられている計画書です。事業主は、労働者に対する「再就職援助」の内容を記載し、ハローワークに提出し認定を受ける必要があります。この計画は「離職する労働者が30人未満」の場合でも任意で作成可能です。 |

| 求職活動支援書 | 「解雇などで離職する45歳以上70歳未満の労働者」のうち再就職を希望する方に対して、事業主が実施を予定している再就職援助の内容などを記載する書面のことです。求職活動支援書に「特例対象者」と記載のある方を、一定の成長性が認められる事業所が雇用した場合、助成金の優遇措置が適用されます。 |

| 特定受給資格者 | 雇用保険法第23条第2項に規定する人物のことです。(「倒産」等により離職した者、「解雇」等により離職した者などの範囲が定められています) |

支給対象となる措置とは

【対象となる措置】

上記に該当する労働者に対して、以下1〜4に該当する形で雇用していることが必要です。

| 支給対象となる措置 |

|---|

|

(1) 離職日の翌日から起算して3ヶ月以内に、一般被保険者または高年齢被保険者、かつ期間の定めのない労働者として雇用している (2) 雇用日から起算して6ヶ月を経過した日(支給基準日)を超えて、引き続き雇用している (3) 上記2の支給基準日経過後、支給決定日までに支給対象の労働者を、事業主都合で解雇等していない (4) 支給対象者が「再就職援助計画」もしくは「求職活動支援書」の対象者として雇用されていた事業所、あるいは「雇用保険の特定受給資格者」として受給資格の決定に至ることとなる離職前の事業所において、「離職前に最後に支払われた賃金」と「雇用から最初に到来する賃金支払い日以降6ヶ月間すべての賃金支払い日に支払われた賃金」を比較してそれぞれ5%以上、引き上げている |

支給額について

令和7年4月1日以降に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」が提出された対象者を雇い入れた場合、支給額は以下のとおりです。

※人材育成支援(訓練に対する加算)は、令和7年度からは廃止されています。

| (1) 通常助成 | (2) 優遇助成 |

| 30万円 | 40万円 |

(2) 優遇助成は、一定の成長性が認められる事業所の事業主が、「再就職援助計画対象労働者証明書」に「特例対象者」として記載された方を雇い入れた場合に適用されます。

支給額の詳細については「厚生労働省 | 早期再就職支援等助成金ガイドブックp.10〜12」をご確認ください。

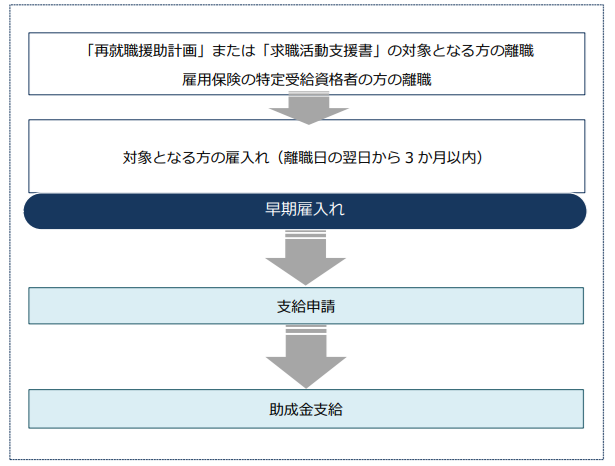

申請までの流れ

「雇入れ支援コース」の助成金を申請するまでの流れは、以下のとおりです。

まず対象となるのは、離職時に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象となっていた方、または雇用保険の「特定受給資格者」に該当する方です。事業主は、これらの労働者を離職日の翌日から3か月以内に、期間の定めのない労働契約(無期雇用)で雇い入れる必要があります。

また、この制度では、ただ雇い入れるだけでなく、前職よりも賃金を5%以上引き上げることが条件となっています。これは、処遇をしっかり改善することで、再就職した方が安心して働き続けられるようにするための工夫です。雇い入れた後は、6か月以上継続して働いていることを確認したうえで、必要な書類を揃えて助成金を申請します。(雇入れ日から起算して6ヶ月を経過した日(支給基準日)の翌日から2か月以内に申請)

全体の申請の流れもあわせてご確認ください。

出典:厚生労働省 早期再就職支援等助成金ガイドブックより抜粋

まとめ

「雇入れ支援コース」は、本人の意思によらない離職者に対して、再就職の場を提供した事業主に支給される制度です。令和7年度からは、訓練加算がなくなり、助成の仕組みがよりシンプルになりました。

本制度を活用することで、企業は人材確保と社会的な役割の両立を図ることができます。要件や支給額の変更点をよく確認し、制度のメリットを効果的に取り入れてみてはいかがでしょうか。