商工会・商工会議所による支援を受けながら、市場拡大や生産性向上に取り組める「持続化補助金」。この制度は、小規模事業者・個人事業主の皆さまのビジネスを次の段階へと進めるために設計された、重要な施策です。

今回の記事では持続化補助金がどのような制度なのか説明した上で、補助対象や対象事業、申請方法やスケジュールに関する内容をまとめています。販路拡大を検討している方、業務効率化を目指している方などは、ぜひ詳細をご確認ください。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する

小規模事業者持続化補助金<一般型>とは?

持続化補助金は、小規模事業者が今後何年にもわたって経験することになる一連の制度変更に対応し、新たな市場を開拓するための活動を支援するものです。このような取り組みにかかる費用の一部を補助することで、地域の雇用と産業を支え、小規模事業者の生産性の向上と持続的な発展を促進します。

持続可能な経営を目指す計画に基づいた販路開拓や、それに伴う業務効率化(生産性向上)に必要な経費が補助の対象で、一般型には5つの申請類型があります。

通常枠

賃金引上げ枠

卒業枠

後継者支援枠

創業枠

なお、令和6年能登半島地震により被害を受けた事業者を対象とした災害支援枠については、記事後半で詳しく説明します。

小規模事業者が受けられる【通常枠】

通常枠

主な要件

策定した経営計画に基づく販路開拓や業務効率化のための取り組みを行う。事業実施には商工会・商工会議所からのアドバイスやサポートが必要。

上限額・補助率

上限:50万円/補助率:2/3

申請類型のベースとなる、通常枠では小規模事業者等が自ら作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取り組みが対象です。

対象経費はこちら

賃金引き上げをする事業者【賃上げ枠】

賃金引上げ枠

主な要件

販路開拓の取り組みに加え、補助事業の終了時点で、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+50円以上であること

上限額・補助率

上限:200万円/補助率:2/3 (※赤字事業者は3/4)

賃金引上げ枠の追加要件は、補助事業終了時に事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より50円以上高いこと、です。すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上高い場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+50円以上とする必要があります。

業績が赤字の事業者が取り組む場合は、補助率が2/3から3/4に引き上げられます。

対象経費はこちら

雇用の増加をする事業者【卒業枠】

卒業枠

主な要件

販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大すること

上限額・補助率

上限:200万円/補助率:2/3

卒業枠は、事業拡大を目指す小規模事業者を支援するためのもので、補助期間中に従業員を増やし、小規模事業者の範囲を超えて事業規模を拡大する事業者に対し支援を行います。

対象経費はこちら

後継ぎ候補者の新規事業につかえる【後継者支援枠】

後継者支援枠

主な要件

販路開拓の取り組みに加え、申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリストまたは準ファイナリストになった小規模事業者であること

上限額・補助率

上限:200万円/補助率:2/3

後継者支援枠は、将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取り組みを行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリスト等になった事業者を対象に政策支援をするための枠です。

対象経費はこちら

認定連携創業支援等事業者が申請できる【創業枠】

創業枠

主な要件

「認定市区町村」やその連携事業者が実施する特定の創業支援事業を受けた日および開業日が、公募締切日から数えて過去3年以内の、販路開拓に取り組む小規模事業者であること

上限額・補助率

上限:200万円/補助率:2/3

創業枠は、創業した事業者を重点的に政策支援するため、特定の創業支援事業を受けた日及び開業日が、公募締切日から数えて過去3年以内の新しい事業者を対象としています。

対象経費はこちら

関連記事

・小規模事業者持続化補助金 2023 第14回公募開始!よくある質問まとめ

・小規模事業者持続化補助金2023年 4つの特別枠を解説!

最大250万円の補助が受けられるインボイス特例とは

持続化補助金では、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換することで「インボイス特例」の対象になります。特例により上限額に一律50万円が上乗せされるため、200万円の特別枠の場合、最大250万円まで増額します。

【インボイス特例の要件】

インボイス特例の適用要件は、2021年9月30日から2023年9月30日までの期間に一度でも免税事業者であった、または免税事業者であることが見込まれる事業者、および2023年10月1日以降に創業した事業者が対象です。これらの事業者の中で適格請求書発行事業者の登録が確認できた場合に限り、特例の適用が可能です。ただし、補助事業の終了時点でこれらの要件を満たしていない場合、補助金は交付されません。また、小規模事業者持続化補助金の一般型で「インボイス枠」を利用して補助事業を行った事業者は、この特例の申請はできません。

関連記事

・小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)インボイス特例とは?適格請求書発行事業者登録を行うと、上限が50万円上乗せに!

・小規模事業者持続化補助金(持続化補助金) 2023年【個人事業主も申請できる】インボイス特例により上限50万円上乗せ

小規模事業者持続化補助金はいくらもらえる?何に使える?

持続化補助金の補助率、補助上限額をまとめると以下のようになります。

| 枠 | 補助上限 | 補助率 |

|----------------------|----------|-------------------|

| 通常枠 | 50万円 | 2/3 |

| 賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠 | 200万円 | 2/3(赤字事業者は3/4)|

※インボイス特例は上記に50万円上乗せ

【対象経費】

続いて「何に使える?」の答えとなる、対象経費についてみていきます。補助の対象となる経費は、以下の①~⑩です。

①機械装置等費機械装置等の購入に要する経費

②広報費パンフレット・ポスター・チラシの作成等の経費

③ウェブサイト関連費EC サイト等の構築、更新、改修、開発、運用をするために要する経費

④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)新商品等を展示会等に出展したり、商談会に参加したりするために要する経費

⑤旅費販路開拓等を行うための旅費

⑥開発費新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン等の経費

⑦資料購入費図書等を購入するための経費

⑧雑役務費補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費等の経費 ※第15回公募より除外

⑧借料機器・設備等のリース料・レンタル料

⑨設備処分費所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

⑩委託・外注費業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費

※第15回公募から、補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代等をカバーする「経費雑役務費」が補助の対象外となりました。

対象とならない経費

補助対象外となる主な経費は、以下のとおりです。

補助事業の目的に合致しないもの

見積書・請求書・領収書等を用意できないもの

交付決定前に発注・契約、購入、支払い等を実施したもの

ただし展示会等への出展の申込みについては、交付決定前の申込みでも補助対象です

販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に関わる経費

映像制作における被写体や商品の購入に関わる関連経費

オークションによる購入

駐車場代、保証金、敷金等

不動産購入・取得費、修理費等

税務申告、決算書作成等のために税理士等に支払う費用

金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットショッピング決済手数料等

講習会・セミナー研修等参加費や受講費等

1回の取引で、税抜き10万円を超える現金支払

クレジットカード決済等、補助事業期間内に支出が完了していないもの

公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

さらに、第15回公募から「計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になる」と明記されました。

小規模事業者持続化補助金の対象者

では、持続化補助金はどのような事業者が活用できるのでしょうか。補助対象となる事業者の主な要件を確認しましょう。

【対象事業者の要件】

①以下の基準を満たした小規模事業者であること

【商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)】

常時使用する従業員の数5人以下

【宿泊業・娯楽業】

常時使用する従業員の数20人以下

【製造業その他】

常時使用する従業員の数20人以下

②資本金・出資金が5億円以上の法人が100%の株式を有する企業でないこと

③直近過去3年分の「各年」または「各事業年度」の課税所得の年平均額が、15億円を超えていないこと

④商工会・商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること※非会員でも申請可能です。

⑤以下の事業において補助事業を実施した場合、本補助金の申請までに「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出を行っていること

・「小規模事業者持続化補助金<一般型>」

・「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」

・「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

※第12回公募以降の補助事業者は申請ができません。第11回公募以前の補助事業者は、事業実施期間の終了日から翌月を起点として1年間が経過している場合に限り、申請が可能です。

⑥小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けた事業者でないこと

⑦小規模事業者持続化補助金<一般型>第15回公募に申請中の事業者でないこと※←第16回の公募要領に追加

持続化補助金を申請できるのは、こういった要件を満たす小規模事業者です。申請者は商工会または商工会議所の管轄地域内で活動している必要がありますが、会員でなくても申請は可能です。また、以前に受けた補助金に関連して必要な報告書を提出済みであること、特定の補助枠で以前に採択されていないことなど、細かい要件が定められています。

小規模事業者持続化補助金の申請スケジュール・いつまで

【第16回公募のスケジュール】

公募要領公開:2024年5月8日(水)

申請受付開始:2024年5月8日(水)

事業支援計画書発行の受付締め切り:原則 2024年5月20日(月)※

申請締め切り:2024年5月27日(月)17:00 第17回以降の実施は未定

※申請には事業支援計画書の事前発行が必要で、この計画書の受付期限は申請締め切り日の約1週間前となっているため、注意しましょう。

小規模事業者持続化補助金 第16回公募のポイント

第16回公募は、スケジュールがタイトなので集中的に準備する必要があります。申請は電子申請のみとなり、郵送での提出は不可です。

商工会・商工会議所への事業支援計画書発行の受付締切が5月20日、その後、事業支援計画書を受領して、申請書類の提出をするのが5月27日までです。採択、交付決定は8月頃の予定で、補助事業の実施は交付決定日から11月4日までとなっています。

計画がすでに具体的で、迅速に行動できる事業者(短いスケジュールで申請書類を準備し、申請プロセスを進められる方)は第16回公募の申請をご検討ください。なお、第15回公募に申請している事業者は、今回応募することができませんのでご注意ください。

小規模事業者持続化補助金の申請方法・必要書類

持続化補助金の申請の流れは、以下のとおりです。

【申請の流れ】

①申請に必要な書類を確認・作成

②「経営計画書」および「補助事業計画書」の写し等の書類を地域の商工会・商工会議所窓口に提出し、「事業支援計画書」の作成・交付を受ける

③地域の商工会・商工会議所から「事業支援計画書」を受け取る

④その他の提出書類をそろえ、補助金事務局に電子申請または郵送にて申請を行う (第15回まで)

ただし、第16回公募は、電子申請システムでのみでの受付となります。

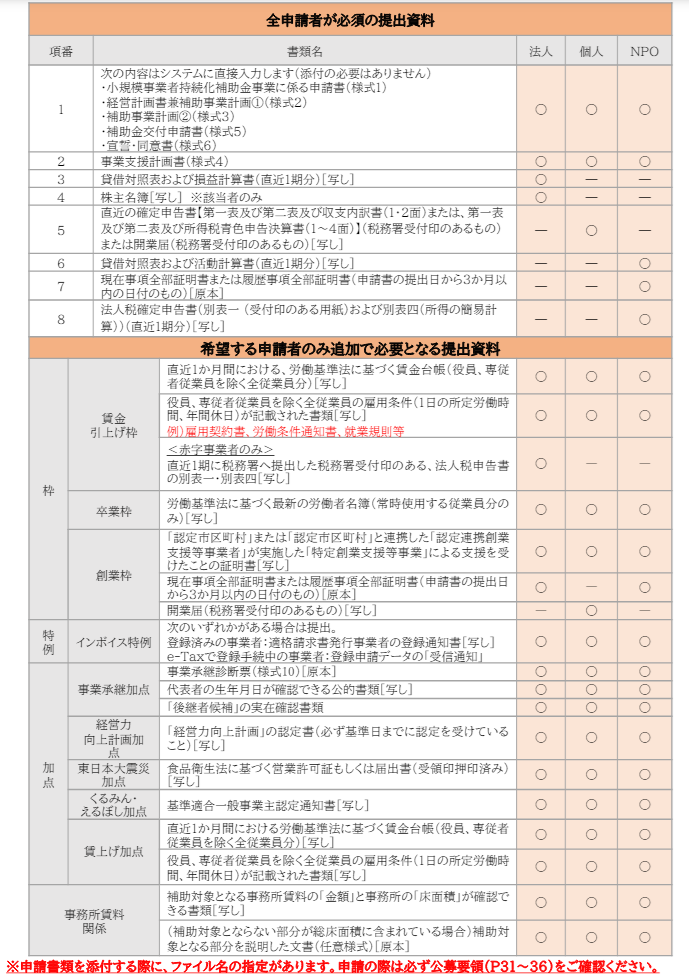

【必要書類】

申請に必要な書類は、個人・法人・NPOによって違います。どの場合でも提出が必要な資料は、次のとおりです。①~⑤の内容はシステムに直接入力し、添付の必要はありません。

①小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1)

②経営計画書兼補助事業計画①(様式2)

③補助事業計画②(様式3)

④補助金交付申請書(様式5)

⑤宣誓・同意書(様式6)

⑥事業支援計画書(様式4)

このほか、希望する枠・特例などにより追加的に必要となる書類がありますので、詳細は公募要領やガイドブックをご確認ください。

出典:小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック

持続化補助金の申請書類の書き方については、過関連規定の確認去記事も合わせてご参照ください。

[blogcard url="jizokuka_shinsei_kakikata"]

小規模事業者持続化補助金は再度申請できる?

小規模事業者持続化補助金は、過去に採択されていない場合、何度でも申請可能です。一度不採択となっても、再申請が可能です。既に採択された事業者も、過去の補助事業と比較し、明確に異なる新たな事業であれば申請できます。なお、申請回数に制限はありませんが、過去の申請実績に基づき減点調整が行われることがあります。

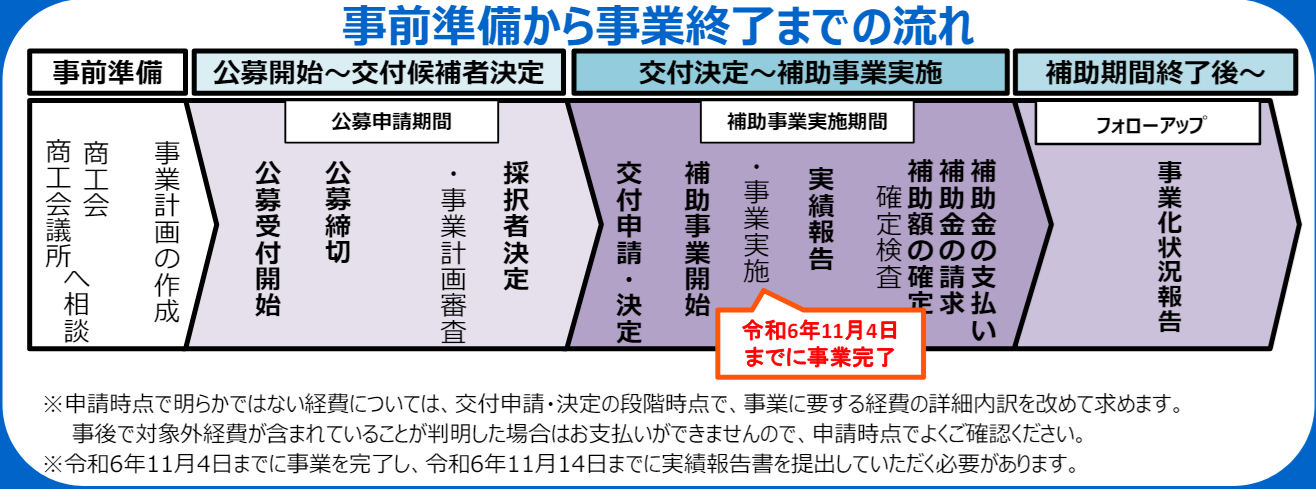

採択後の流れは?

補助金の申請が受理された後、審査が行われ、結果が補助金事務局のホームページにて公表されます。採択結果は申請締切から約2〜3か月後に通知され、「補助金交付申請書」に不備がなければ、「交付決定通知書」が届きます。では、この交付決定通知書を受け取った後の流れはどうなるのでしょうか。採択後の流れを3つのステップで解説します。

ステップ1: 補助事業の実施

交付決定通知書を受領後、申請時に提出した補助事業計画に沿って事業を実施し、補助事業実施期限までに完了させます。もし補助事業の内容や経費配分に変更が必要な場合は、事前に計画変更の申請が必要です。

ステップ2: 実績報告と確定検査

事業終了後、その日から30日以内に実績報告書を提出し、事務局がこれを審査・確認し補助金額を確定します。必要な証拠書類(見積書、契約書、納品書、請求書、領収書、預金通帳の写しなど)も審査対象です。不備があれば指摘され、修正や追加提出が求められます。

ステップ3: 補助金の請求・入金と事業効果報告

補助金額確定後、確定通知書を受け取り、請求を行うと補助金が入金されます。振込は数週間かかり、入金確認は通帳等で行います。また、1年後には事業効果報告が必要で、「賃金引上げ枠」や「卒業枠」では賃上げや雇用の状況報告とともに証拠書類の提出も求められます。

事前準備から、事業終了までの流れは下の図も参照してください。

出典:令和5年度補正予算 持続化補助金

※事業完了は2024年11⽉4⽇まで、2024年11⽉14⽇までに実績報告書を提出する必要があります。

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」は定額補助も

令和6年能登半島地震により被災した石川県、富山県、新潟県、福井県の小規模事業者は、生産設備や販売拠点の損壊、顧客や販路の喪失という困難な状況に直面しています。

この事業者の事業再建を支援するために、上記の被災区域を対象に災害支援枠が設置されました。事業者は、商工会・商工会議所などの支援機関の助言を受けて、災害からの事業再建に向けた計画を自ら作成し、その計画に基づいて行う事業再建の取り組みに必要な経費が補助されることになります。

なお、2次公募から、既に持続化補助金を申請中、実施中、または実施済みであっても、災害支援枠での申請が可能になりました。ただし、以下の点に注意が必要です。

【申請中または実施中の方】

計画中または現在進行中の事業内容や対象経費が、災害支援枠で申請する内容と重複している場合は、補助対象外になります。

【実施済みの方】

補助事業が終了している場合は、他の持続化補助金の交付規程に定められた様式第14を補助事業終了から1年以内に提出する必要があります。

災害支援枠の対象者、対象事業

石川県、富山県、新潟県、福井県に所在する令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等が対象です。被害の証明として、以下の公的証明の添付(コピー可)が必要です。

①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合

市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災)証明書」など

②令和6年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合 ※間接的な被害とは:令和6年1月から7月の任意の1か月の売上高が前年同期、または令和2年1月28日以前の同期と比較して20%以上減少している

地方自治体が独自に発行した証明書

【補助対象事業】

この補助事業は、経営計画に基づく小規模事業者の事業再建を支援することを目的としています。対象となるのは、事業再建に直接関連する取り組みであり、単なる復旧や資産の買換えは対象外です(ただし、損壊した事業用資産の取替えや買換えは含まれます)。

補助対象事業は、実施後約1年以内に売上げ増加が見込まれる活動で、提出する計画書には、事業実施期間内に完了可能な事業再建の取り組みを明記する必要があります。

災害支援枠の補助率・上限額、補助対象経費

災害支援枠の補助率は基本的に2/3、特定条件下では定額補助が可能です。

自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた事業者が、以下①~⑤をすべて満たす場合に定額補助となります。 (2次から要件が追加され、以下の5つになりました)

定額補助の要件

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

②過去数年以内の災害救助法適用災害で被害を受けた事業者で、以下のいずれにも該当する者

・事業用資産への被災が証明できる事業者

・災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者

③以下のいずれかに該当する者

・過去数年以内に発生した災害の発生日以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者

・令和6年の能登半島地震発生時に厳しい債務状況にあり、かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新等支援機関に事業計画等について確認を受けている事業者

④交付申請の時点で、過去数年以内に発生した災害の復旧や復興に関連した事業活動で生じた債務を抱えている事業者

⑤能登半島地震で施設や設備に被害を受け、これらの復旧や復興を進めようとしている者

上限額:200万円または100万円

補助金の上限額は、被害の種類に応じて異なります。①直接的な被害(事業用資産の損壊等)を受けた事業者には最大200万円、②間接的な被害(売上減少)を受けた事業者には最大100万円が設定されています。

災害支援枠の補助対象経費

補助対象となる経費は、以下の条件を全て満たす必要があります。

本事業の遂行に明確に必要な経費

交付決定日以降に発生し、対象期間内に支払が完了した経費

支払金額を証拠資料等で確認できる経費

特例として、今回の公募では令和6年1月1日の能登半島地震により被災した日以降に発生した経費も、遡って補助対象として認められます。(後述)

【経費内容】

機械装置等費

広報費

ウェブサイト関連費

展示会等出展費(オンライン含む)

旅費

新商品開発費

資料購入費

借料

設備処分費

委託・外注費

車両購入費

【特例として採択前の経費も対象になることも】

通常は、補助金の採択後に「補助金交付決定通知書」を受領し、通知受領後から補助対象経費の支出が可能です。しかし、特例として、令和6年1月1日の地震後に発生した経費も条件により補助対象となることがあります。

支出は銀行振込が原則で、一部例外を除き現金での支払いは不可ですが、公募開始日までの現金支払いについては補助金事務局に相談することができます。

災害支援枠の申請方法とポイントを解説!

①書類の準備

罹災(被災)証明書またはセーフティネット保証4号の認定書の発行、事業計画書の作成、など、必要な書類を確認し、用意・作成します。

②経営計画書の提出

申請前に「経営計画書」の写しを補助事業所の地域の商工会または商工会議所に提出し、「支援機関確認書」の作成・交付を依頼します。これには、事業計画の内容や書類の過不足の確認が含まれます。

③支援機関確認書の受領

商工会または商工会議所から「支援機関確認書」を受け取ります。

④書類の提出

受付締切日までに、必要な書類一式を補助金事務局に郵送します。郵送のみの受け付けで、持参や宅配便、電子申請での送付は不可です。

公募開始(5次)

2024年(令和6年)8月19日(月)

5次受付開始

2024年(令和6年)9月9日(月)

5次受付締切

2024年(令和6年)10月7日(月)※郵送:締切日当日消印有効

採択後に交付決定を受けてから事業を実施します。完了後には補助金事務局へ実績報告書と証憑を提出し、認められた経費に対して支払いが行われます。

※10月10日現在、政府は6次公募を計画中です。この6次公募では、引き続き事業の事前着手が可能となり、さらに「令和6年9月20日からの大雨」による被害を受けた事業者は、追加申請ができる予定です。

こんなときはどうなる?災害支援枠の疑問点

【今まで営業していた業態を変更した場合も補助対象となるか】

事業再建に向けた取組で、補助対象経費の範囲であれば対象になります。

【機械設備では、損害を受けた際の交換や買い替えだけが補助金の対象になるのか】

経営計画に記された事業再建のための経費全てが対象になります。これは、損壊した機械設備の修理や交換に限らず、幅広く適用されます(車両購入を除く)。ただし、在庫や棚卸資産の損失は含まれません。

【車両を購入するにあたって、必要な要件とは】

被災した申請者の車で、事業に必須かつ補助事業で取り組む特定の業務のみに使う、申請者名義の車両の購入は可能(車両の被災がない新規購入は対象外)です。ただし、必要性が低いアクセサリーや自動車保険などの手続き費用は補助対象外です。

【なりわい補助金等、他の補助事業との重複申請は可能か】

他の補助事業では対象にならない事業再建に係る経費など、対象経費が異なっていれば重複での申請・採択は可能です。

参考:小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」申請時によくあるご質問

小規模事業者のための小規模事業者持続化補助金活用法

持続化補助金は、小規模事業者が新たな市場を開拓し、自社の競争力を高めるために役立つ制度です。

持続化補助金を活用した販路開拓事例として、現代の市場動向や社会的ニーズに応えるアプローチが見受けられます。たとえば、コロナ禍前を上回る水準で推移しているインバウンド対策や、100兆円市場にまで拡大すると言われる高齢者を対象としたビジネスは、注目される分野です。

過去の活用例として、長野県の酒造店は、インバウンド旅行者をターゲットに英語版パンフレット作成とWEB広報を行いました。これに加え、国際的な展示会にも積極的に出展することで、海外市場への販路拡大を図っています。このような取り組みは、日本国内だけでなく海外からの観光客にも注目され、新たな顧客層を開拓する絶好の機会となるでしょう。持続化補助金は、こうした国際的な商談会や展示会の参加費用など、販路開拓に直結する活動をサポートしています。

このほか、高齢者市場に焦点を当てた事例として、島根県の理髪店が挙げられます。この店は、補助金を用いて移動式リクライニングチェアとシャンプーユニットを導入し、在宅介護を必要とする高齢者向けの出張理容サービスを開始しました。同様に、静岡県のスイミングスクールは、補助金を利用してトレーニング器具を導入し、低体力者向けのプログラムを提供することで新規会員を増やしています。これらの例からわかる通り、持続化補助金は小規模事業者が地域社会や特定のニーズに応じたサービスを提供する際に、必要な資金を支援しています。

参考:事例から学ぶ「持続化補助金」

(※補助金は、各事業年度によって申請要件や補助対象経費、特別枠が変わることがあります。申請前には最新の公募要領を確認することが重要です。また、補助金の採択は保証されているわけではなく、過去の事例が同様の結果を保証するものではありません。)

持続化補助金では申請にあたって「経営計画」の策定が必須となっているため、事業者が経営計画を策定する過程で自らのビジネスモデルを見直し、市場の変化に対応する能力を高める機会にもつながります。補助金の活用で、小規模事業者は販路開拓への挑戦だけでなく、長期的な企業戦略の強化も図ることができるのです。

第16回締切分 関東エリアの採択傾向※9月25日更新

【商工会議所地区】関東エリアの第16回締切分の結果をもとに、採択された補助事業名から読み取れる傾向をまとめました。

よく使用されていたキーワードとしては、「販路拡大」「新規顧客」「設備導入」「店舗改装」「メニュー開発」が挙げられます。特に、新たな市場や顧客層の開拓、業務効率の改善を図る事業が多く見受けられました。設備投資や店舗改装によって生産性向上や集客力強化を目指す傾向が強いです。

また、業種別に見ると、飲食業や美容・健康関連業が目立ち、新規メニュー開発やエステサービスの強化に取り組む事例が多数ありました。さらに、製造業でも設備導入による生産性向上を狙う事業が多く採択されています。こうした分析から、地域密着型の小規模事業者が顧客獲得や業務改善に積極的に取り組んでいることが浮き彫りになっています。

小規模事業者持続化補助金よくある質問

補助金が交付されるまでの手順は?

補助金が交付されるまでの流れは、公募申請から始まり、審査の後、採択・交付決定を経て、事業の実施、実績報告、最終的に請求と入金という流れになります。審査結果は受付締切から約2~3ヶ月後に事務局のHPで公表され、申請者全員に通知が行われます。

申請窓口は商工会議所と商工会どちら?

申請は、商工会議所地区での事業者は商工会議所地区、商工会地区での事業者は商工会地区の窓口で申請します。

商工会や商工会議所の会員以外でも申請できる?

商工会や商工会議所の会員でない方も申請できます。加えて、士業として活動している方、例えば弁護士や税理士なども補助の対象となっています。これから開業を予定している方は注意が必要で、申請時点でまだ開業していない創業予定者は、補助の対象外となります。

ホームページ制作は対象になる?

ホームページの制作も補助の対象となり得ますが、これは販路開拓を明確に目的とする場合に限られます。ウェブサイト関連費用には補助金額の上限があり、通常枠では最大12.5万円、特別枠(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)では最大50万円までとなっています。ただし、ウェブサイト関連費用のみを補助対象とする申請は認められていません。

小規模事業者持続化補助金 採択結果について

持続化補助金の採択結果に関する情報は、中小企業庁の新着情報や持続化補助金のウェブサイトで確認できます。2024年8月8日に発表された第16回の結果は、申請数7,371件のうち採択を受けたのは2,741件の事業者で、採択率は37.2%でした。そのほか、これまでの申請者数と採択者数、採択率をまとめました。

| 締切回 | 申請者数 | 採択者数 |採択率 |

|---|---|---|

| 第1回 | 8,044 |7,308 |90.9% |

| 第2回 | 19,154 |12,478 |65.1% |

| 第3回 | 13,642 |7,040 |51.6% |

| 第4回 | 16,126 |7,128 |44.2% |

| 第5回 | 12,738 |6,869 |53.9% |

| 第6回 | 9,914 |6,846 |69.1% |

| 第7回 | 9,339 |6,517 |69.8% |

| 第8回 | 11,279 |7,098 |62.9% |

| 第9回 | 11,467 |7,344 |64.0% |

| 第10回 | 9,844 |6,248 |63.5% |

| 第11回 | 11,030 |6,498 |58.9% |

| 第12回 | 13,373 |7,438 |55.6% |

| 第13回 | 15,308 |8,729 |57.0% |

| 第14回 | 13,597 |8,497 |62.5% |

| 第15回 | 13,336 |5,580 |41.8% |

| 第16回 | 7,371 |2,741 |37.2% |

※第16回の採択率は、これまでで一番低くなりました。第1回~16回までの採択率の平均は59.3%です。

まとめ

制度変更や社会情勢の変化を背景に、小規模事業者にとっては苦しい局面が続いています。一方で、変化の時代には新しいニーズが生まれます。AIをはじめとした技術開発も盛んです。このビジネスチャンスを捉えるためには、変化に対する迅速な対応が求められます。

持続化補助金では予算的な補助のほか、商工会議所などの支援を受けられることも特徴のひとつです。社会的な変革の時期を乗り越え、大きな飛躍を目指す企業にこそ、活用してほしい制度です。

関連記事

▶️小規模事業者持続化補助金(持続化補助金) 2023年

▶️小規模事業者持続化補助金 2023 第14回公募開始!よくある質問まとめ

▶️小規模事業者持続化補助金2023年 4つの特別枠を解説!

▶️小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)インボイス特例とは

参考:

第8回〜第13回小規模事業者持続化補助金(一般型)

第14回〜小規模事業者持続化補助金(一般型)

第16回公募要領:https://s23.jizokukahojokin.info/doc/s23_sanko16.pdf

災害支援枠(令和6年能登半島地震)【公募要領】https://s23.jizokukahojokin.info/noto/doc/s23_koubo3ver4_noto.pdf

2024.10.17