「産後パパ育休制度」とは、育児・介護休業法の中で新設された制度です。既存の育児休業とは別に育児休業を取得できるため、男性の育児参加促進が期待されます。夫婦が力を合わせて仕事を育児を両立できるよう、これから本格的な子育てが始まる予定の方は積極的に活用しましょう。

今回の記事では、産後パパ育休制度の概要や創設の背景、従来の育休との違いなどについて解説します。育休を検討中のパパや、「パパに育休取ってほしいけど給与はどうなる?」とお金のことも気になるママはぜひ参考にしてみてください。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する

この記事の目次

産後パパ育休とは?制度の概要と目的

「産後パパ育休制度」とは、2022年(令和4年)年10月1日から育児・介護休業法の中で新設された制度のことです。「産後パパ育休」は、子どもが生まれた直後の大変な時期に、柔軟に育児休業が取得できるようにとのねらいで創設されました。

これにより、育児の負担を母親だけでなく父親も共有し、両親が子育てを通じて互いに支え合う家庭環境を促進することが目的とされています。

産後パパ育休とパパママ育休プラスの違い

パパ・ママ育休プラスは、両親がともに育児休業をする場合に、以下の要件を満たした場合には、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳2か月にまで延長される制度です。

■配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること

■本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること

■本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

参考:両親で育児休業を取得しましょう!

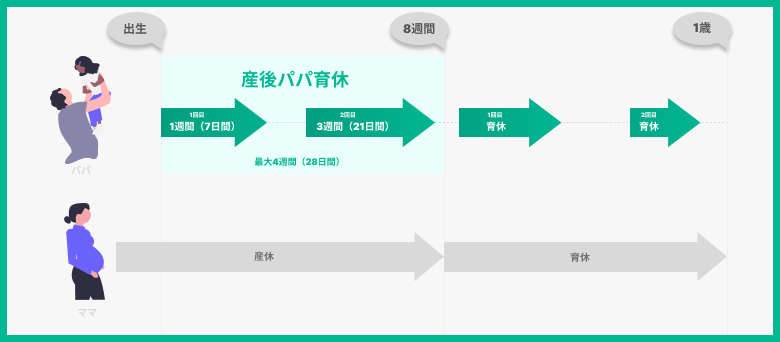

一方で、産後パパ育休は子どもの出生後8週間以内に最大4週間取得できる短期の休業制度であり、出産直後の母子をサポートすることが主な目的です。

そもそも育休をとれるのはどのような人?

育休は、原則として1歳までの子を持つ男女従業員が対象です。これには正社員だけでなく、条件を満たすパート、派遣、契約社員も含まれます。

女性は出産直後の8週間を「産後休業」として休み、この期間終了後に育児休業が始まります。男性は、育児休業とは別に「産後パパ育休」を利用できます。

産後パパ育休はいくら支給される?

休業すると、給与がもらえなくなるのでは?と不安に思う方もいるでしょう。産後パパ育休を取得すると、育児休業給付金を得ることができます。産後パパ育休の給付金は、休業開始時の賃金日額(原則として、育児休業開始前6か月間の賃金を180で割った額)に支給日数をかけたものの67%として計算されます。

産後パパ育休はいつから10割・100%になる?

2025年4月からは、「出生後休業支援給付金」が創設され、両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合、追加で賃金の13%相当が支給されるようになります。これにより、既存の育児休業給付(67%)と合わせて給付率が80%(社会保険料の免除も含めると手取りで実質100%)となることが見込まれます。

この制度は、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に育児休業を取得することが条件です。

産後パパ育休は2回取得できる?

産後パパ育休では、子の出生後8週間以内に、4週間(28日)を限度として2回に分けて育児休業を取得できます。既存の「1歳までの育児休業」とは別で取得可能で、従来の育休も分割して2回取得できるため、産後パパ育休~育児休業で最大4回の育休を取得できます。たとえば、長期休業を取るのが難しいという方でも、分割することで休みが取りやすくなります。

産後パパ育休と育休の違い

下表は産後パパ育休と、現行の育児休業制度の内容を比べたものです。| 【新設:令和4年10月1日〜】産後パパ育休 | 【改正後:令和4年10月1日〜】育休(育児休業制度) | 【改正前:〜令和4年9月30日】育休(育児休業制度) | |

| 対象期間および取得可能日数 | 子どもの出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | 原則として子どもが1歳(最長2歳)になるまで | 原則として子どもが1歳(最長2歳)になるまで |

| 申出期間 | 原則として休業の2週間前まで(※1) | 原則として1か月前まで | 原則として1か月前まで |

| 分割取得 | 分割して2回取得可能 *最初にまとめて申し出る必要がある |

分割して2回取得可能 *取得の際にそれぞれ申し出る |

原則として分割取得不可 |

| 休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲(※2)で休業中に就業可能 | 原則として就業不可 | 原則として就業不可 |

| 1歳以降の延長 | ー | 開始日を柔軟化 | 開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |

| 1歳以降の再取得 | ー | 特別な事情がある場合に限り再取得可能(※3) | 再取得不可 |

| 備考 | 育休とは別に取得可能 | ー | ー |

(※1)雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられた内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は「1か月前まで」とすることができます。

(※2)休業中の就業について、具体的な手続きの流れは以下の通りです。

- 労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出る

- 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日と時間を提示する。候補日等がない場合はその旨を伝える

- 事業主の提示した条件を労働者が確認して同意する

- 事業主が通知する

なお、就業可能日等には定められた上限があります。

- 休業期間中の所定労働日および所定労働時間の半分

- 休業開始および終了予定日を就業日とする場合は、当該日の所定労働時間数未満

(※3)1歳以降の育児休業が、他の子どもの産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子ども等が死亡等したときは、再度育児休業を取得できます。

産後パパ育休は子の出生後8週間以内に限定されているのに対し、育児休業は子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可能)取得することができます。産後パパ育休と、育児休業を組み合わせて分割取得することで夫婦が育休を交代で利用することも可能になり、育児の負担を軽減できます。

産後パパ育休制度の具体的な内容と条件

ここからは、産後パパ育休の対象者などをみていきましょう。

産後パパ育休制度の対象労働者は?

| 対象労働者 |

| (1) 産後休業をしていない労働者。ただし、日々雇用を除く。主に男性対象だが、養子等の場合は女性も対象となる。配偶者が専業主婦(夫)でも取得可能 |

| (2) 有期雇用労働者は、申出時点で「子どもの出生日」あるいは「出産予定日」のいずれか遅いほうから起算して、8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、労働契約期間が満了し更新されないことが明らかでない者に限る |

| (3) 労使協定の締結により対象外となる以下の労働者 ・入社1年未満の労働者 ・申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |

産後パパ育休の支給額

産後パパ育休制度を取得し受給資格を満たしていれば、原則として「休業開始時の賃金の67%」の育児休業給付を受けられます。受給資格は以下のとおりです。

・育児休業開始日前の2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある(原則として「賃金の支払いの基礎となった日数が月に11日以上ある場合」に1か月と計算する)

産後パパ育休を取得して、要件を満たした場合に支給される「出生時育児休業給付金」の対象者は、原則男性です。基本的には女性が出生時育児休業給付金を受給できるのは、養子の場合に限られます。

産後パパ育休 給付金の計算方法

給付金額は、以下の計算式で求めます。

休業開始時賃金日額×支給日数×67%

例えば、休業開始時の額面(総支給額)が30万円/月、取得日数が14日であれば、休業開始時賃金日額は1万円となり支給額は93,800円となります。

育児休業中の社会保険料の免除とは?

以下の要件を満たしていれば、産後パパ育休制度における各月の月給や賞与に係る社会保険料が、被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除されます。

- その月の末日が育児休業期間中である

- 上記に加えて、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合、新たに保険料免除の対象とする

- 賞与に係る保険料については「連続して1か月を超える育児休業を取得した場合」に限り免除される

休業中に就業する場合の注意点は?

労使協定と個別同意があれば、産後パパ育休中に一部就業することも可能です。その場合の注意点は以下のとおりです。

(1) 出生時育児休業給付金に関して

この給付金は、出生時育児休業期間中の就業日数が一定の水準以内の場合にのみ対象となります。(就業日数:最大28日間の休業で10日または80時間。これより短い場合は、それに比例した日数または時間数)休業期間中に得た賃金と休業給付金の合計が「休業前賃金日額×休業日数の80%」を超える場合、超過分は給付金から減額されます。

(2) 育児休業期間中の社会保険料免除について

「14日以上」の日数に、事前に事業主と労働者間で調整した上で就業した日数は含まれません。

産後パパ育休取得のメリット

産後パパ育休制度は、労働者・企業の双方にメリットがあります。

| 労働者側のメリット |

| (1) 父親が育児に積極的に参加することで母親の育児負担を軽減し、家庭の安定を図れる |

| (2) 父親が育児に参加することで、子どもとの絆を深めることができる |

| (3) 父親が育児休業中に仕事を離れることで、仕事とプライベートのバランスを取ることができる |

従来の「男性は仕事・女性は育児」という分けた考え方では、片方に負担を強いる形になってしまいます。中には「仕事で頭角を現す女性」「育児も得意な男性」というケースもあるでしょう。そうした個人の希望や力量を踏まえずに、どちらかに負担を偏らせるのはもったいないことです。

また、母親に育児の負担が偏れば、必然的に子どもと父親が接する時間は少なくなり、親子間の絆に影響を与えかねません。

産後パパ育休制度を活用し父親が育児へ積極的に参加することで、子育てに対する意識が男女ともに高まり、子育てに前向きな気持ちを持つ人が増えると期待できます。

| 企業側のメリット |

| (1) 労働者へのサポートが手厚い企業であると外部にアピールできる |

| (2) 優秀な人材が職場に定着する |

| (3) 労働者の仕事へのモチベーションを高められるため、生産性の向上が期待できる |

産後パパ育休のような支援制度をきちんと運用できれば、外部に「労働者のワークライフバランスを考えている職場である」とアピールできます。労働者へのサポートが手厚い企業は求職者にとって魅力的であるため、すでに働いている人材の定着はもちろん、優秀な人物を外部から採用しやすくなるでしょう。少子高齢化によって人材不足が加速する中において、優秀な人材を囲い込めるのは企業として魅力的です。

また、仕事と育児の両立をサポートし労働者の負担を解消することで、ストレスが軽減されて仕事へのモチベーションも高まり、最終的な生産性向上も期待できます。

ただし、今でも「男性は仕事・女性は育児」という考え方が残っているのも事実です。その中で、産後パパ育休制度を活用した労働者が不当な扱いを受けないよう、企業にはハラスメントへの対策が強く求められます。

産後パパ育休の計画と準備

産後パパ育休を成功させるためには、計画的な準備が不可欠です。このセクションでは、産後パパ育休の取得に向けた具体的な準備ステップを詳細に説明します。

1. 育休期間の計画

産後パパ育休を取る前に、どのくらいの期間休むかを計画しましょう。休業期間は子の出生後8週間以内に限られていますが、この中で最適なタイミングと期間を選ぶ必要があります。パートナーと協議し、家庭内での役割分担や、その他のサポートが可能な時期を考慮に入れることが重要です。

2. 収入について確認

育休中は収入が変動するため、経済的な準備も必要です。育児休業給付金が支給されますが、受け取る給付金の額を事前に計算し、必要に応じて貯金や予算調整を行います。これにより、休業中の金銭的なストレスを軽減できます。

3. 職場での引き継ぎ準備

休業をスムーズに進めるためには、職場での引き継ぎが重要です。休業の数週間前から、関連するプロジェクトやタスクの引き継ぎを計画的に行いましょう。また、復帰後の業務再開をスムーズに行えるよう、引き継ぎ文書を整備することも大切です。

4. 育休後の職場復帰計画

育休後の職場復帰は、新たなチャレンジとなる場合が多いです。復帰計画を立て、復帰初日のスケジュール、業務の優先順位、必要なサポートなどを事前に検討しましょう。また、職場に復帰する前に、上司や人事部と面談を設定し、復帰後の業務やキャリアプランについて話し合うことも効果的です。

これらの準備を行うことで、産後パパ育休を有意義に過ごし、家庭と職場の両方での責任を果たしながら、仕事と育児のバランスを取ることが可能になるでしょう。

産後パパ育休(出生時育児休業)が創設された背景とは?

従来の日本には、「育児・家事は女性がするもの」「男性が育児休業を取得するなんてありえない」という考え方が根付いていました。しかし、女性の社会進出や働き方改革などが当たり前になった現代では、どちらかに育児(あるいは仕事)の負担を傾けるのではなく、「夫婦で協力して育児と仕事を両立させる」という価値観が主流になっています。

とくに女性は出産後の退職率が高い傾向にあり、少子高齢化によって労働人口が減少する日本において、貴重な戦力である女性労働者が出産を機に仕事から離れてしまうのは企業としても痛手です。

また、男性労働者の中には「育児に参加したいが育児休業を取得できなかった」という方がまだまだいます。実際、男性の育児休業取得率は年々上昇していますが、2021年(令和3年)度時点で「13.97%」であり、女性の「85.1%」と比べると大きな差があるのも事実です。

こうした現状を打破し、夫婦で育児を行いつつ誰もが働きやすい職場環境を実現するために、この産後パパ育休制度が設けられたといえるでしょう。

もし夫婦で協力して育児ができる体制を整備できれば、子どもは両親と接する機会が増えるため幅広い価値観を得るチャンスができ、考え方やメンタル面などに良い影響をもたらすと予想できます。

まとめ

産後パパ育休制度は、夫婦のどちらかに負担を偏らせることなく、仕事と育児を両立させたい方々にぴったりの制度です。一定の要件を満たせば、育児休業給付金の支給や社会保険料の免除が受けられるため、休業による収入減少を心配する方も、少しは安心できるでしょう。

さらに、2025年度からは両親が出産後の8週間以内に「産後パパ育休」を含む育児休業を14日以上取得した場合、給付金が引き上げられる予定です。これにより、最大28日間の休業に対して、休業前の手取り額相当まで給付率が80%に増額され、社会保険料の免除もあって実質的に給与の100%がカバーされるようになります。子どもの成長に関わる大切な時期に夫婦で協力して子育てできるよう、こういった制度をぜひ極的に活用してみてください。