2024年8月から10月使用分まで、政府は電気とガス料金の負担軽減策を再開します。この記事では、支援策の内容と、光熱費削減に役立つ設備導入に関する補助金情報をご紹介します。

※11月13日更新

電気とガス料金の負担軽減策は10月使用分で終了しましたが、公明党は、物価高対策として電気・ガス料金やガソリンなどの燃料費への支援継続を政府に提言しました。政府は、これから議論が始まる経済対策に、電気・ガスの補助金を再開する案を盛り込む見込みです。

参考:公明、総合経済対策で首相に提言

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する

この記事の目次

政府の電気・ガス料金補助支援とは?

2023年から続いていた電気・ガス料金の補助が、2024年5月使用分で終了しました。しかし、これから夏にかけて冷房の使用が増え、電力消費が高まるため、政府は「酷暑乗り切り緊急支援」として、8月から10月にかけて再び電気・ガス料金の補助を行うことを決定しました。

岸田首相は6月21日の記者会見で、この支援策を発表し、具体的な内容については与党と迅速に調整を行うと述べました。この支援の目的は、物価高に直面している地方経済や低所得者世帯を支えることです。政府はこれらの措置によって年末までの消費者物価の押し下げ効果を、措置がなかった場合と比べて月平均0.5パーセントポイント以上とすることを目指すとしました。

電気代補助金「酷暑乗り切り緊急支援」いくら補助される?

酷暑乗り切り緊急支援の内容は以下のとおりです。| サービス | 圧力種別 | 2024年8月・9月の割引 | 2024年10月の割引 |

|---|---|---|---|

| 電気 | 低圧 | 4.0円/kWh | 2.5円/kWh |

| 電気 | 高圧 | 2.0円/kWh | 1.3円/kWh |

| 都市ガス | - | 17.5円/㎥ | 10.0円/㎥ |

※都市ガスは家庭及び年間契約量1000万㎥未満の企業等が対象

この支援制度は、電気・都市ガスの小売事業者などが、家庭・企業などに請求する月々の料金から使用量に応じた値引きを行うもので、家庭や企業などでは、値引きを受けるための申請手続きは不要です。電気代がいくら位補助されるかについて、家庭の一か月使用量の平均的なモデルとして用いられる「260kWh」で計算すると、8月と9月は1040円、10月は650円の補助になります。

これまでの「電気・ガス料金の激変緩和対策」との違い

これまでの電気・ガス料金補助は、国際情勢の緊迫化やエネルギーの国際価格急騰に対応するために行われた措置で、値引き単価は次のようなものでした。

| サービス | 圧力種別 | 2024年4月使用分までの値引き | 2024年5月使用分の値引き |

|---|---|---|---|

| 電気 | 低圧 | 3.5円/kWh | 1.8円/kWh |

| 電気 | 高圧 | 1.8円/kWh | 0.9円/kWh |

| 都市ガス | - | 15円/㎥ | 7.5円/㎥ |

この対策は、急激なエネルギー価格の上昇による家計や中小企業の負担を軽減することを目的としていましたが、発電に使用されるLNG(液化天然ガス)や石炭の輸入価格がロシアのウクライナ侵略前と同程度に低下した状況等を踏まえ、5月使用分までで終了しました。

これまでの対策と、今回発表された「酷暑乗り切り緊急支援」では、目的と割引単価に違いがあります。旧対策の目的は、国際情勢の緊迫化とエネルギー価格の急騰による影響を緩和するためでしたが、新しい支援策は、夏季の高温期に予想される電力消費の増加に対応し、冷房使用による家計負担を軽減することを目的としています。短期間に集中した支援であり、より高い値引き単価が設定されています。

いまから準備しておくべき光熱費削減のための対策とは

政府の負担削減策が再開するとはいえ、支援は一時的なものです。そこで、この機会に住宅の省エネ化への投資を考えてみるのも良いかもしれません。住宅を省エネ化することは、コスト削減だけでなく、快適な居住環境の実現にもつながります。

ここからは、住居の光熱費削減に役立つ設備導入のための補助金を見ていきます。

ガス給湯器と電気給湯器はどちらがお得なのか

電気代だけでなく、ガスや石油の価格も世界的に高騰が続いています。給湯器はガスや石油への依存率が高く、家庭からの二酸化炭素排出量の大きな割合を占めています。

給湯器には、ガスでお湯を沸かすものや電気を利用するものなど様々な種類があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、目的やライフスタイルに合わせた給湯器を選ぶことが大切です。

光熱費を抑えるためには、エコキュートをはじめとする高効率給湯器が優れた仕組みを持っています。エコキュートは、空気中の熱を集めてお湯を沸かすため、電気代を節約することができます。また、ガス給湯器よりもエコキュートの方が二酸化炭素排出量が少なく、環境にも優しい選択肢と言えます。

今後もエネルギー価格高騰が続く中、省エネ設備や再生可能エネルギーの活用がますます重要となっていきます。給湯器を含めた家庭内のエネルギー使用量を抑えることは、環境に配慮するだけでなく、光熱費の削減にもつながります。

ガス給湯器と電気給湯器の特徴を、以下にまとめました。

【ガス給湯器】

タンクに水を貯め、ガスの火力で水温を上げる「貯湯式」と、水の通るパイプの周りを温めることで瞬間的に水の温度を上げる「瞬間式」があります。特に瞬間式の給湯器では、排出された熱を再利用することでガスの使用量を減らす「エコジョーズ」や「エコフィール」が登場しています。

いずれのタイプも稼働時には独特の匂いや音があり、機器本体の耐久年数も電気給湯器より短いのが短所です。導入費用は5万から60万円程度です。

【電気給湯器】

タンクに貯めた水を電気の力でお湯にする給湯器です。常にタンクは水で満たされているため、災害時の備えとしても活躍します。

「エコキュート」は電気代の安い夜間を利用して1日分のお湯を作る仕組みで、光熱費が抑えられることが大きな特徴です。

動作音も静かですが、水を貯めておくための大きなタンクを設置する必要があります。導入費用は10万から100万円程度と、ガス給湯器よりも少し高めです。

エコキュート導入に使える補助金

古いタイプの給湯器は丈夫でありながら安価なため、なかなか新しいタイプへの置き換えが進んでいません。しかし、省エネ化を進めるためには新しい機器への買い替えが有効です。

そこで、「給湯省エネ事業」が設けられています。この事業では、エコキュートなどの高効率給湯器を導入する際の費用の一部が助成されます。給湯器のタイプによって補助金額は異なりますが、1台あたり8万円から18万円(基本額)が支給されます。

もし、導入予定の設備が給湯省エネ事業の対象になっている場合は、ぜひこの補助金制度を活用してみてください。給湯器の省エネ化が進めば、光熱費の削減だけでなく、環境にも貢献することができます。

▼給湯省エネ事業の詳細はこちらからどうぞ!

窓ガラス等の交換で省エネ対策を

家庭部門での電力消費は、冬場の暖房が最も大きな割合を占めます。四季の気温の変化が激しい日本では、寒冷地以外でも電気やガスを利用した暖房が全国的に使われています。

窓やドアからの熱の流失は、住宅全体の6割から7割にも及ぶと言われます。日本の住宅では、アルミサッシと1枚ガラスから成る窓が多く使われていますが、この構造は熱の流出量が大きいのです。

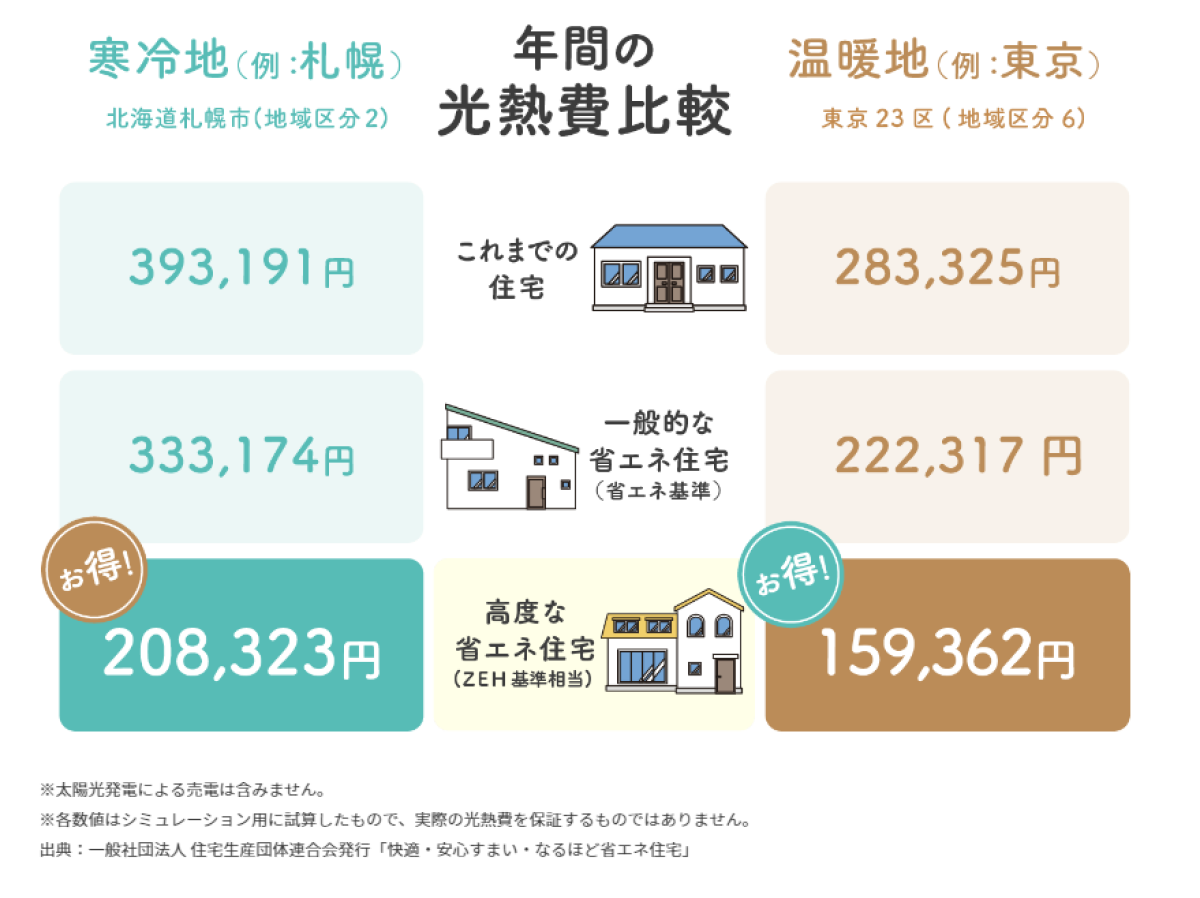

サッシを樹脂サッシにしたり、窓ガラスを二重にしたりすることで、ある程度室内の温度を快適に保つことができます。エネルギー消費の少ない省エネ住宅の場合、年間の光熱費は東京で123,963円、北海道で184,868円も安くなると試算されています。

出典:住宅省エネ2023キャンペーン総合サイト

先進的窓リノベ2024事業では、住宅の窓のリフォームが補助の対象です。これは住宅省エネ2024キャンペーンとして、「子育てエコホーム支援事業」「給湯省エネ2024事業」「賃貸集合給湯省エネ2024事業」とともに設置されたものです。

基準を満たした「ガラス交換」「内窓設置」「外窓交換(カバー工法)」「外窓交換 (はつり工法)」のリフォームに対し、最大200万円が支援されます。

▼いま注目の先進的窓リノベ事業の詳細は、こちらからご確認ください。

まとめ

この夏、政府は「酷暑乗り切り緊急支援」を通じて電気・ガス料金の補助を再開します。特に冷房の使用が増える期間における家計の負担が軽減される見込みですが、これは一時的な支援に過ぎません。そのため、エネルギーコストを長期的に削減するためには、省エネ設備の導入などの対策が重要です。エコキュートや断熱性の高い窓への投資は、補助金の利用でさらに手が届きやすくなります。

世界的にも環境に配慮した生活への関心が高まっています。電気代・ガス代の高騰を機に、エネルギー効率の良い家への投資を考えているなら、補助金の活用をご検討ください。