近年、高齢者を標的にした特殊詐欺の被害が拡大しています。とくに、電話やSNSを通じた巧妙な手口によって、大切な財産を奪われるケースが後を絶ちません。こうした詐欺は、誰にでも起こり得る身近なリスクといえるでしょう。

万が一被害に遭ってしまった場合でも、一定の条件を満たせば、給付制度を利用できる可能性があります。そこで本記事では、被害の実態や詐欺への備えに加えて、「被害回復給付金支給制度」の概要をわかりやすく整理しました。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する

この記事の目次

いま、スマホを狙った特殊詐欺が急増している

スマートフォンをきっかけにした特殊詐欺の被害が、高齢者を中心に急増しています。北海道旭川市では、そうした状況を受けて高齢者向けのスマホ教室が市役所で開催され、詐欺の内容や対策を学ぶ場が設けられました。60代から80代の市民11人が参加し、警察官による詐欺事例の解説を通じて、「慌てると騙される」との実感を口にする声も聞かれました。

参考:HTB北海道テレビ 2億円以上の被害も…急増するスマホ特殊詐欺から守る!高齢者向けスマホ教室で詐欺対策 市民が参加 旭川市

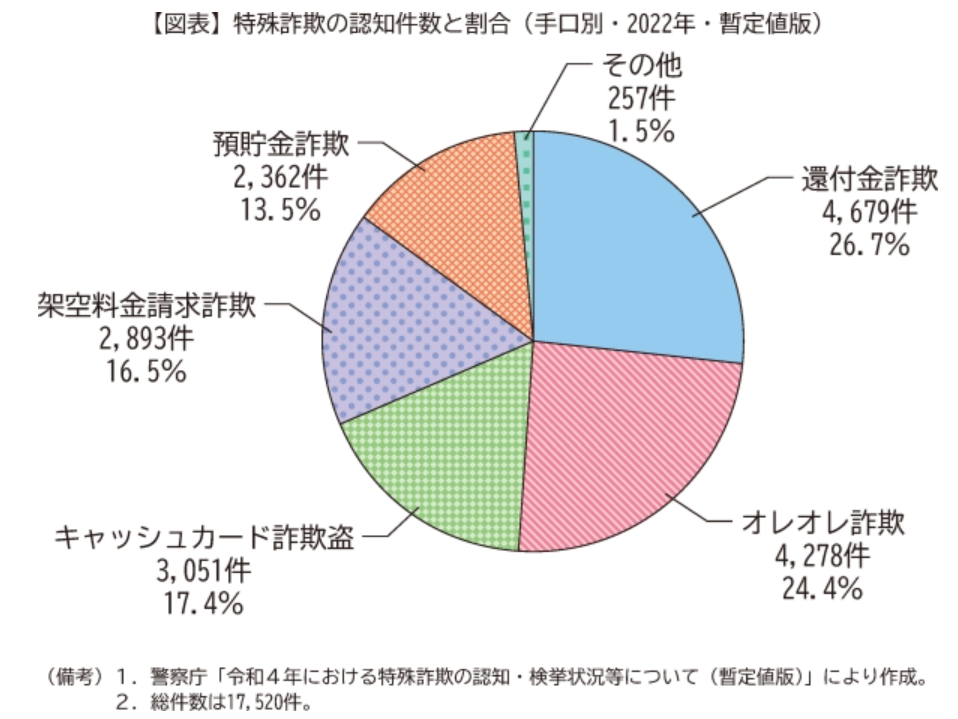

実際、北海道内では2025年に入り119件・総額2億円以上の特殊詐欺が確認され、前年の同時期と比べて100件以上増加しています。また全国的にも、2022年の特殊詐欺認知件数は1万7,520件(前年比+3,022件)、被害総額は361.4億円(前年比+79.4億円)に達し、特に65歳以上の高齢者が被害者の約9割を占めています。

出典:消費者庁 COLUMN 特殊詐欺による高齢者の被害について

【手口の把握と対策が重要】

詐欺の手口は巧妙化しており、「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」のほか、警察や銀行を装ってキャッシュカードを盗む「キャッシュカード詐欺盗」や、SNSを悪用した「投資詐欺」や「ロマンス詐欺」なども横行しています。

詐欺被害を防ぐには、周囲の支援と日常的な情報提供が欠かせません。今後はスマホの基本操作だけでなく、「不審な連絡に応じない」「通話を記録する機能を使う」といった実践的なリスク対処力の強化が求められています。

迷惑電話対策に補助が受けられる制度も

高齢者を狙った特殊詐欺への対策としては、日常的に詐欺電話を「受けない」ための環境整備も重要です。こうした防犯意識の高まりを受けて、迷惑電話対策機能を備えた電話機の購入費用を補助する自治体の取り組みが各地で進められています。ここでは、愛知県小牧市と奈良県王寺町の制度を紹介します。

愛知県小牧市「防犯対策補助金交付制度」

小牧市では、市内の世帯や事業所における防犯設備の導入費用を支援しています。迷惑電話防止機能付き電話機も補助対象のひとつで、以下のいずれかの機能を備えた機器が対象となります。

- 着信時に相手へ警告音声を発し、自動録音する機能

- 登録された迷惑電話番号に対する着信拒否や警告表示の機能

対象経費の1/2(上限1万円)まで補助され、複数の防犯対策をまとめて申請することも可能です(購入日から2か月以内)。申請は一世帯または一施設につき1回限りです。

参考:小牧市 小牧市防犯対策補助金交付制度(個人世帯・事業者対象)

奈良県王寺町「防犯電話購入助成事業」

王寺町では、65歳以上の高齢者を対象に、迷惑電話対策機能付き電話機の購入費用を一律5,000円助成しています。

次のいずれかの機能を備えた防犯電話を購入した場合、補助の対象になります。

- 着信時に警告音声を相手に発し、通話音声を自動録音する機能

- 迷惑電話番号からの着信を自動拒否または警告表示する機能

- 非通知着信に対して着信音を鳴らさない機能

- 音声アナウンスによる注意喚起を行う機能

申請には事前手続きが必要で、対象者は町内在住で町税滞納がなく、暴力団に関与していないことなどが要件です。助成件数は先着40件までで、購入は交付決定通知後に行う必要があります。

このように、電話機そのものを防犯装置に変える取り組みは、特殊詐欺の根本的な被害防止につながります。自治体によって制度の内容や要件は異なりますが、詐欺の被害を防ぐための手段として、有効に活用したいところです。お住まいの地域にも同様の制度があるか、確認してみることをおすすめします。

犯罪被害に遭ったとき、支援を受けられる制度がある?

特殊詐欺などの経済犯罪によって金銭的な被害を受けた場合、多くの被害者は「戻ってこないもの」として泣き寝入りしてしまうことがあります。しかし、一定の条件を満たせば、給付金を受け取れる制度が存在します。それが、「被害回復給付金支給制度」です。

この制度では、没収された犯人の財産をもとに、被害者へ給付金が支払われます。たとえば、差し押さえられた現金や口座残高などが財源となります。ただし、給付に足る資金が確保されていない場合は、手続きが始まらないこともあります。

【被害回復給付金支給制度の対象者】

制度の対象となるのは、刑事裁判で認定された詐欺・横領などの財産犯等の犯罪行為の被害者のほか、そうした犯罪行為と一連の犯行として行われた財産犯等の犯罪行為の被害者です。

被害回復給付金 申請の流れ

被害回復給付金を受け取るためには、支給手続が開始された旨の公告が出た日から2か月以内に申請を行う必要があります。申請の基本的な流れをまとめました。

(1) 支給手続の開始と公告の確認

犯人から没収された財産が「給付資金」として確保されると、検察官が支給対象となる犯罪行為の範囲を定め、支給手続が開始されます。その旨は官報や検察庁のホームページで公告され、個別に通知可能な被害者には通知が届くこともあります。

(2) 必要書類の準備

申請には以下の書類が必要です。

- 被害回復給付金支給申請書

- 被害を受けたことやその被害額を示す資料

- 本人確認書類(運転免許証など)

申請書の様式は、最寄りの検察庁で入手できるほか、法務省ウェブサイトからダウンロードも可能です。

(3) 申請の提出

支給手続を行っている検察官に書類を提出してください。郵送でも申請することができます。

(4) 審査と裁定

提出された申請内容をもとに、検察官が「受給資格の有無」や「支給額」を裁定します。

(5) 給付の実施

すべての裁定と関連費用が確定した後、給付金の支給が実施されます。複数の被害者がいる場合は、被害額に応じて按分されます。

制度に関する情報の確認・申請手続き

被害回復給付金支給制度の内容や申請方法について確認したい場合は、以下の情報をご参照ください。

■法務省 被害回復給付金支給制度 Q&A

■検察庁ホームページ(公告一覧・申請手続き)

万が一、振り込め詐欺被害にあい、お金を振り込んでしまった場合は、まずは警察に、その後速やかに振込先の金融機関に連絡し、振り込んだ口座の凍結(利用停止)を求めることが大事です。振り込め詐欺救済法について紹介している「政府広報オンライン」の情報も、あわせてご確認ください。

■政府広報オンライン 「振り込め詐欺救済法」に基づき、振り込んでしまったお金が返ってくる可能性があります。

まとめ

スマートフォンやSNSをきっかけとした特殊詐欺が増加し、高齢者を狙う手口が深刻さを増しています。こうした被害を防ぐには、詐欺の傾向や手口を知り、不審な連絡への対処法をあらかじめ身につけておくことが大切です。固定電話を使った詐欺も依然として多く見られるため、どのような通信手段を使っていても、自分に合った防犯対策を講じる必要があります。

万が一被害に遭ってしまった場合でも、「被害回復給付金支給制度」のように支援を受けられる仕組みが存在します。ただし、この制度は犯人の財産が差し押さえられていることが前提であり、必ず給付を受けられるとは限りません。詐欺は日々手口を変えて私たちの隙を狙ってきます。油断せず、身近な制度や相談窓口を活用しながら、備えを強化していきましょう。

お問い合わせ

お問い合わせ 専門家を探す

専門家を探す