急速に進化する情報通信技術は、私たちの暮らしや社会の在り方に大きな変革をもたらしています。特に、AI、IoT、量子コンピューティングといった分野の進展は、Society 5.0以降の未来社会に不可欠な要素として注目を集めています。こうした時代の要請に応えるべく、文部科学省と科学技術振興機構(JST)では、革新的な研究開発を支援する補助制度「戦略的創造研究推進事業(CRONOS)」を展開しています。本記事では、この制度の概要から補助金額、応募条件、スケジュールまで、申請を検討する研究者の方に向けて詳しく解説します。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する

この記事の目次

戦略的創造研究推進事業(CRONOS)とは

本事業は、日本が次世代の情報通信科学分野において国際競争力を持ち続けるために、先端的かつ挑戦的な研究を推進することを目的としています。特に、Society 5.0以降の社会像を見据えた革新的な技術や理論の創出、そしてその担い手となる研究人材の育成に力を入れています。大学、企業、財団法人など、国内のあらゆる研究機関が対象となり、研究者の自由な発想と構想力を活かしたプロジェクトの実現を後押しする仕組みです。

推進にあたっては、情報通信科学の常識を変えるビジョンがあり社会問題への大きなインパクトをもたらす挑戦的な目標(グランドチャレンジ)を設定します。その貢献に向け、基礎研究と応用研究の垣根を越える運用スキームにより、社会変革につながる基盤研究とその成果の概念実証(POC:Proof of Concept)等を促進していくものとなります。

グランドチャレンジのコンセプトは、以下4点を含むものとします。グランドチャレンジはさまざまな技術領域・階層を包含するもので、この達成に向けた取り組みを通じて、多様な研究アプローチにおける革新的な情報通信技術の創出と高度研究人材育成を図ります。

① 常識を変える発想

② 基礎研究による技術ブレークスルー

③ 社会問題への大きなインパクト

④ 概念実証による技術価値の評価

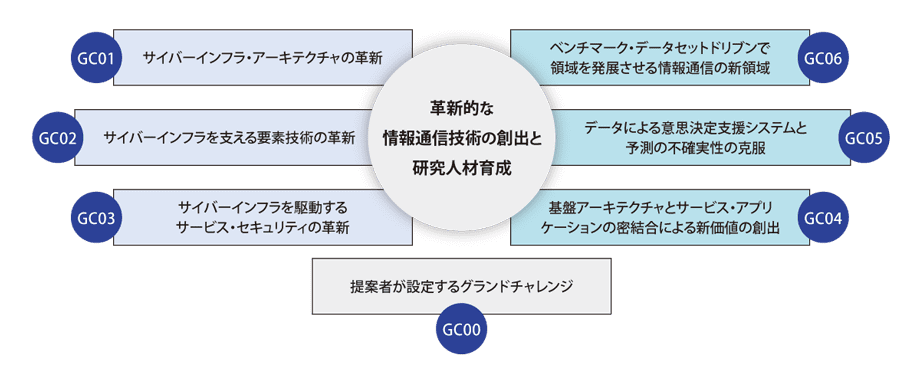

2025年度に募集されるグランドチャレンジは、主に「情報通信分野」と「情報処理分野」の2つに大別され、それぞれ以下の3つの領域に分かれています。

<情報通信分野:中尾領域>

GC01:サイバーインフラ・アーキテクチャの革新

GC02:サイバーインフラを支える要素技術の革新

GC03:サイバーインフラを駆動するサービス・セキュリティの革新

<情報処理分野:川原領域>

GC04:基盤アーキテクチャとサービス・アプリケーションの密結合による新価値の創出

GC05:データによる意思決定支援システムと予測の不確実性の克服

GC06:ベンチマーク・データセットドリブンで領域を発展させる情報通信の新領域

さらに、これらの6領域に加えて、研究開発提案者自身が独自のビジョンに基づいて課題設定を行うことができる「GC00:提案者が設定するグランドチャレンジ」も用意されています。従来の枠組みにとらわれない、新しい挑戦を期待した制度設計となっています。

グランドチャレンジ別の概念と技術例について

ここからは、各グランドチャレンジに該当する領域ごとに、その狙いや想定される技術アプローチの例を紹介します。GC01:サイバーインフラ・アーキテクチャの革新

このチャレンジでは、既存の技術や設計の枠にとらわれず、次世代のサイバーインフラを構想・構築することが求められます。情報通信技術の進化を加速させ、その可能性を最大限に引き出すことで、経済・社会・技術の発展を支える中核的な基盤となることを目指します。

以下は提案のための発想を促す目的で例示するものであり、これらに限定されるものではありません。

| • AI・情報通信の融合ネットワークアーキテクチャ(AI for Network, Network for AI) • 新たなプロトコル構成(5 階層モデルの打破やクロスレイヤ最適化)による高速化・効率化 • 自律分散制御と集中制御の共生・協調・調和 • 持続可能性と高性能を両立するアーキテクチャ • プログラマビリティと高性能・リアルタイム性を兼ね備えた情報通信基盤 • 必要最小限の機能を基本とし柔軟に進化可能なプロトコル設計 • 資源消費・環境負荷の削減を最小化する KPI に基づくアーキテクチャ • クラウドネイティブ技術をデバイスエッジに拡張する次世代 IoT アーキテクチャ • 非地上系ネットワークと地上系ネットワークの統合アーキテクチャ • 飛躍的な低コストで実現可能な低軌道メガコンステレーションによる拡張カバレージ • 高度化・ビジネス化・国家間攻撃など複雑化するサイバー攻撃の脅威に対抗する能動的・適応的アーキテクチャ • 能動的サイバー防御を具備するサイバーフィジカルシステムアーキテクチャ • ソーシャルネットワークや情報流通の多様化に伴うディスインフォメーション(偽情報)拡散を防御するアーキテクチャ • サイバー攻撃・情報窃盗・著作権侵害・偽情報拡散等を事前軽減可能なアーキテクチャ |

GC02:サイバーインフラを支える要素技術の革新

このチャレンジでは、個々の技術の進化だけでなく、それをサイバーインフラ全体へと統合し、社会課題の解決に結びつけることを視野に入れた研究が求められます。提案者には、要素技術を単なる部品として扱うのではなく、それらを統合的に設計し活用する力、そしてそのプロセスを通じて、技術とシステムの橋渡しができる人材を育てるという観点も含めた提案が期待されています。

以下は提案のための発想を促す目的で例示するものであり、これらに限定されるものではありません。

| • 医療やヘルスケアのための生体データ通信・体内外通信インフラ • 膨大な脳情報・感性データの通信要求に応える新しい通信プロトコル・インターフェース • リソース割当、ビームフォーミング、経路最適化を高度に連携させる高信頼無線 • UAV ネットワークの自律型制御による新しい通信基盤 • 光・音響・磁気誘導など複合技術による新たな水中・地中 IoT 通信技術 • 同一の周波数帯・波形の無線通信による環境センシングと情報伝送の統合 • 電波資源や通信ハードウェアの仮想化技術 |

GC03:サイバーインフラを駆動するサービス・セキュリティの革新

次世代のサイバーインフラが真の価値を発揮するためには、それを活用するサービスやセキュリティの革新が欠かせません。本チャレンジでは、サイバーインフラを基盤とし、社会課題の解決や未来社会の実現に貢献する、革新的なサービスやセキュリティ技術の開発を目指します。

提案にあたっては、開発しようとする技術がサイバーインフラの進化とどのように結びつき、未来にどのような新しい価値をもたらすのかを、具体的かつ明確に描くことが求められます。

以下は提案のための発想を促す目的で例示するものであり、これらに限定されるものではありません。

| • 衛星モバイルダイレクトと IoT センサーの連携による広域モニタリング • ソーシャルネットワークの動的変化を理論とデータ分析で検出・未然防止や戦略的対応を可能 にする異常検知技術 • 革新無線技術を用いる農業デジタルツインと自律型ロボットを統合する精密農業の実現 • 災害対応や極限環境でのネットワーク運用を支えるサービスモデル • AI 主導の動的ネットワーク管理を通じた持続可能な社会サービスの実現 • 自律移動体群(Microdrone・Microbot 群)の集団通信制御技術 • 自律移動体通信を活用した物流、災害対応、環境モニタリングの新しいサービスモデル • 日常生活に統合し常時装着可能な多様な生体信号の通信・計測によるヘルスケア • 通信・計測の融合による高精度な環境・生体信号・感性センシングが可能とする高度医療 • 電波工学と情報通信の融合によるセンシング精度の向上 • 感覚共有による人間拡張通信基盤 • 遠隔医療、遠隔観光、遠隔農業など、感覚共有に基づく新たな社会インフラサービスの提供 • メタバースを超えたインターバースプラットフォーム |

GC04:基盤アーキテクチャとサービス・アプリケーションの密結合による新価値の創出

通信ネットワークやOS、端末などの基盤アーキテクチャは、サービスやエッジデバイス、アプリケーションと相互に影響し合いながら発展してきました。

このチャレンジでは、物理デバイスから通信、制御、アプリケーション、さらには社会課題までを一体としてとらえ、クロスレイヤーで統合的に設計・運用することを目指します。分断された研究領域をつなぎ、相乗効果を最大化することで、産業や社会インフラの高度化を促し、即応性や意思決定の質を大きく高めるイノベーションの創出が期待されています。

以下は提案のための発想を促す目的で例示するものであり、これらに限定されるものではありません。

| • ネットワーク×OS×エッジデバイス×アプリ(や制御、学習・推論)の一体設計 • センシング×通信×AI により身体装着センサーや環境センサーを LLM・AI へ直接取り込み、リアルタイム推論・意思決定に活用 • 世の中の膨大な情報の記録にアクセスしながら欲しい情報を整理して取り出す新たな情報アーキテクチャ • 先端デバイス(光通信、高周波無線など)のハードウェアの性能を最大限に引き出すソフトウェア技術 |

GC05:データによる意思決定支援システムと予測の不確実性の克服

このチャレンジでは、AIによる予測の不確実性やバイアスといった課題に向き合い、信頼できる意思決定支援システムの構築を目指します。より正確かつ迅速な意思決定を可能にし、社会全体の安全性と生産性の向上を図る方策が求められます。

以下は提案のための発想を促す目的で例示するものであり、これらに限定されるものではありません。

| • ベイズ推論、確率的プログラミング、リスク解析などを考慮した説明可能な AI • 大規模データ統合、予測、意思決定するための UI/UX、複数ステークホルダー(自治体、企業、市民など)の合意形成を促す数理や AI を活用したプラットフォーム • 不確実な予測結果を利用した意思決定の責任分担、AI 動作ログの監査、モデル改変追跡などの新たなモデル • フィルターバブル、データやアルゴリズムが特定集団を不利にしないよう検証する仕組みといった、人々が意思決定のバイアスに気づきそれを乗り越えられる方法 • 技術者不足や技術伝承への対策、老朽化したインフラの管理など持続可能な社会を実現するAIシステム |

GC06:ベンチマーク・データセットドリブンで領域を発展させる情報通信の新領域

このチャレンジでは、現実社会に根ざした産業課題に対応するため、実践的なベンチマークやデータセットの確立、コミュニティの形成を目指す提案が求められます。

以下は提案のための発想を促す目的で例示するものであり、これらに限定されるものではありません。

| • ものづくり(工場ライン自動化、品質管理)、農業(スマート農業)、コンテンツ産業(アニメ制作工程)、災害対策(被災地シミュレーション)などに寄り添ったベンチマーク • 企業・行政・クリエイターなどがデータを提供しやすいデータ収集・整理・公開手法の仕組み(インセンティブ設計、ライセンスや知財権管理) • コンペティション形式で性能を競いつつ、ノウハウをオープンにして業界全体を底上げするコミュニティ運営 • 精度だけでなく、創造性、効率、コスト、ユーザ満足度など複合指標の改善につながる新しいメトリック • アニメ・マンガ・芸術のデータを活用した HCI 研究、創造性支援ツールなど領域を超えたあらたな融合 |

補助率・補助額

本事業において採択された研究プロジェクトには、最大2,700万円の補助金(定額)が交付されます。

補助額の上限は、研究の規模や内容、目指す成果の到達度によって変動する可能性がありますが、いずれも研究活動に必要な資金を十分に支援できる水準に設定されています。

【基盤研究】上限 2,700 万円/年(直接経費)

上記に加えて、初期環境整備等に必要な費用として初年度(2025年度)は800万円、2年度目は400万円を上限に追加で申請することが可能です。

【移行研究】上限 2,000 万円/年(直接経費)

採択された研究開発課題に対して追加措置される経費です。移行研究の申請については、採択後、研究開発代表者に対して案内されます。

応募者・研究開発体制の要件

この補助金に申請できるのは、日本国内の研究機関に所属し、研究活動を行う体制が整っている研究者となっています。

応募者の要件

国内の研究機関(大学・民間企業・財団法人など)に所属し、その機関で研究開発を実施できる体制を取れることが必要です。国籍は問われませんが、事務手続きは日本語で対応する必要があります。

また、以下の条件を満たすことが求められます。

- 研究開発課題の責任者として全体の責務を負えること

- 所属機関またはJSTの研究倫理教育プログラムを修了していること

- 研究不正・研究費不正使用がないことを含む以下の4点の誓約ができること

(1)「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」の内容を理解し、遵守すること

(2)「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」の内容を理解し、遵守すること

(3) 研究開発提案が採択された場合、研究開発代表者および研究開発参加者は、研究活動の不正行為(捏造、改ざんおよび盗用)ならびに研究費の不正使用を行わないこと

(4) 本研究開発提案書に記載している過去の研究成果において、研究活動の不正行為は行われていないこと

その他、国内未所属・海外在住の研究者でも、採択後に国内研究機関に所属できる見込みがあれば応募可能です。

研究開発体制の要件

研究開発チームは、研究開発提案者(代表者)の構想を実現するために、最適なメンバー構成と連携体制を整える必要があります。また、共同研究グループを含める場合、そのグループが研究目的の達成に不可欠であり、実質的な貢献ができる体制であることが求められます。

基本的な考えとして

• 研究開発代表者が中心となり、目的達成に最適なチーム構成を取ること

• 共同研究グループを組む場合は、その参加が「不可欠かつ貢献度が高い」ことが条件

です。

海外研究機関との連携パターン

| 連携タイプ | JSTからの研究費提供 | 条件・注意点 |

|---|---|---|

| 国内研究機関のみ | あり | 特別な制約なし |

| 海外研究機関が補助的に参加 | 原則なし | 研究費は自己確保が必要 |

| 海外研究機関が主たる共同研究者として参加 | 例外的に提供可 | PO(※)の承認が必要 その機関でなければ実施困難であることを明記 契約手続きや事前了承書の提出が必要 |

海外研究機関との連携に必要な手続き

• 研究開発提案書(様式5-1、5-3)に海外機関の役割や連携理由を明記

• 「特記事項」に海外機関が必要な理由を記載

• JSTが提示する委託契約書(雛型)での契約締結が原則

• 海外機関の契約責任者による事前了承書類の提出(面接選考まで)

• 契約交渉は原則JSTが交渉を開始してから3ヶ月以内

※契約が締結されず、連携の実施も実現できない場合は、「研究不実施」と見なされるため注意が必要です。

申請スケジュール

「戦略的創造研究推進事業(CRONOS)」の申請受付期間は、2025年3月5日(水)から5月21日(水)までです。この期間中に必要書類を提出し、審査を経て採択されると、研究の実施に向けた準備に進むことができます。応募にあたっては、制度の趣旨を理解したうえで、研究の社会的意義や独創性を明確に示すことが重要です。審査に際しては、技術的な内容に加えて、構想力や人材育成の視点も重視されます。

2025年3月5日(水)~ 5月21日(水)12:00(正午)厳守

| スケジュール項目 | 日程 |

|---|---|

| 募集説明会 | 4月8日(火)15:00-17:00 |

| 書類選考期間 | 5月下旬~7月上旬 |

| 面接選考期間 | 7月下旬~8月上旬 |

| 採択課題の通知・発表 | 9月中旬~9月下旬 |

| 研究開発開始 | 10月上旬以降 |

まとめ

「戦略的創造研究推進事業(CRONOS)」は、日本の未来を切り拓く情報通信分野において、革新的な研究を支援する制度です。技術革新だけでなく、その担い手となる研究者の育成にも重点を置いており、構想段階から実装まで一貫してバックアップを受けられる点が大きな魅力です。研究者自身のビジョンと社会的課題の接点を明確にし、意欲的に挑戦する方にとっては、非常に有効な支援制度といえるでしょう。詳細は公式ページにてご確認ください。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する

お問い合わせ

お問い合わせ 専門家を探す

専門家を探す