働き方改革や少子高齢化を背景に、令和7(2025)年度は育児・介護休業法、雇用保険制度に関わる改正が相次いで実施されています。それに伴い、就業規則の改正や労働者への周知など、企業側の対応も重要です。

今回は人事・労務管理に影響の大きい改正点を中心に、対応のポイントをまとめました。スムーズな社内体制整備のために、ぜひ役立ててください。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する

この記事の目次

育児・介護休業法の改正点【令和7年4月施行】

男女とも仕事と育児・介護を両立できるよう、育児・介護休業法では大きな改正が行われました。改正は段階的に施行されます。そのうち令和7年4月1日から施行される改正点は、以下のとおりです。

| ①子の看護休暇の見直し ②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 ③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 ④育児のためのテレワーク導入 ⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大 ⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 ⑦介護離職防止のための雇用環境整備 |

そのほか「介護離職防止のための個別の周知・意向確認等」や「介護のためのテレワーク導入」が設定されています。

また10月1日からは「柔軟な働き方を実現するための措置等」と「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」の義務化が施行される予定です。

ここでは令和7年4月1日から施行される各改正について、詳しく見ていきましょう。

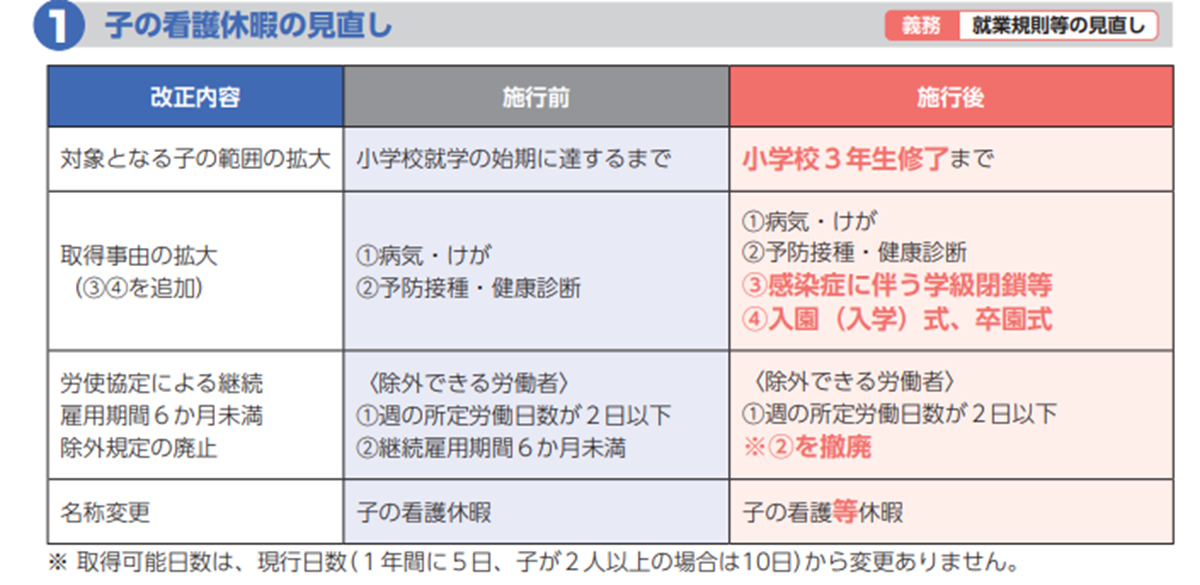

子の看護等休暇

「子の看護休暇の見直し」では、就業規則等の見直しが義務として設定されています。主な改正点は、以下のとおりです。

①対象年齢の拡大

■改正前

小学校就学前

■改正後

小学3年生修了まで

②取得事由の拡大

「病気・けが」「予防接種・健康診断」に加え、「感染症による学級閉鎖」と「入園・卒園・入学式」も対象に

③名称変更

■改正前

子の看護休暇

■改正後

子の看護等休暇

④除外対象の見直し

「継続雇用6か月未満」が廃止され、「週2日以下の勤務者」のみが除外対象に

出典:厚生労働省育児・介護休業法 改正ポイントのご案内より抜粋

所定外労働(残業)の免除対象の拡大

「所定外労働(残業)の免除対象の拡大」でも、就業規則等の見直しが義務です。今回の改正では、対象となる労働者が「3歳未満の子を育てる労働者」から「小学校就学前の子を育てる労働者」に拡大されました。

短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加

短時間勤務制度の代替処置として、「テレワーク」が追加されました。また「短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加」を選択する場合、就業規則等の見直しが必要です。

なお代替措置は、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結して除外規定を設けた上で実施してください。

育児のためのテレワーク導入

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務となります。

育児休業取得状況の公表義務の対象拡大

男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」の公表義務を負う企業が、「従業員1,000人超」から「300人超」に拡大されました。

介護休暇・休業に関する見直し

「介護休暇・休業に関する見直し」では、取得要件が緩和され、「継続雇用6か月未満の労働者」も対象となりました。労使協定を締結している場合は就業規則等の見直しが必要です。

介護離職防止のための環境整備(義務化)

介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じることが義務化されます。

| ①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施 ②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 ③介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供 ④介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知 |

できれば複数の処置を講じることが求められます。

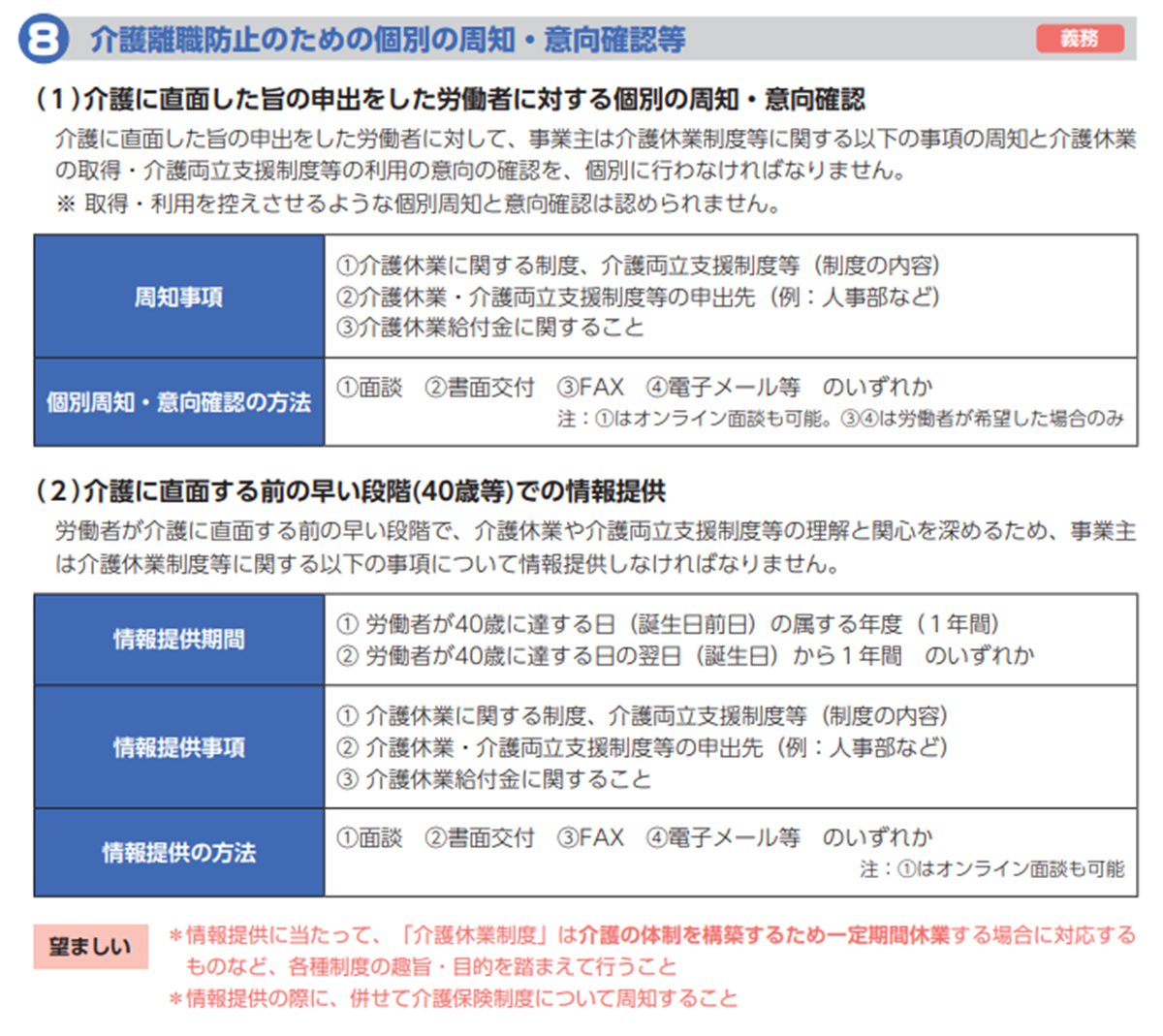

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

「介護離職防止のための個別の周知・意向確認等」では、以下の2つが義務となります。

①介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

事業主は、関連事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行ってください。

②介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

事業主は指定の期間までに、介護休業制度等に関する以下の事項について、労働者へ制度や給付金に関する情報提供をしてください。

出典:厚生労働省育児・介護休業法 改正ポイントのご案内より抜粋

介護のためのテレワーク導入

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務となります。

育児休業給付制度・雇用保険法の改正点【令和7年4月施行】

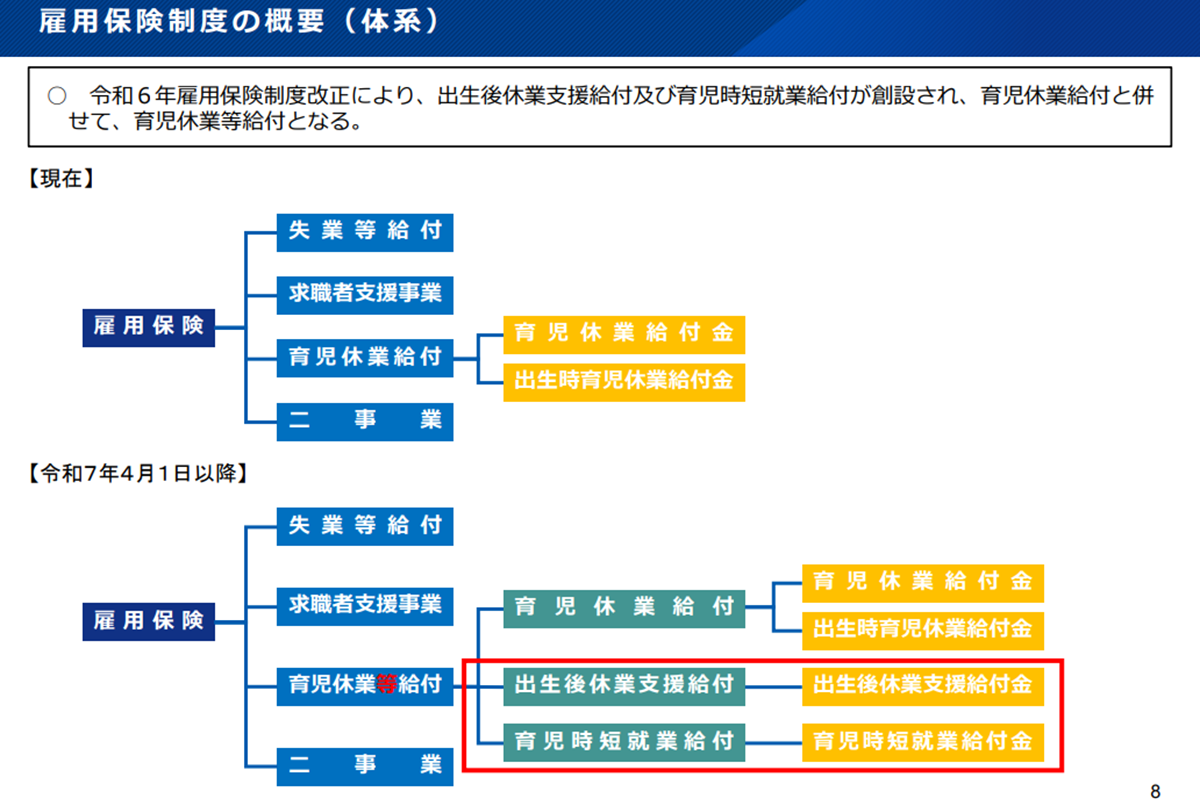

雇用保険制度改正では「出生後休業支援給付及び育児時短就業給付」が創設されました。育児休業給付と併せて、育児休業等給付となります。

出典:厚生労働省令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)についてより抜粋

【新たに創設される制度】

令和7年年度は「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」が新たに創設されます。新設された制度の概要を見ていきましょう。

出生後休業支援給付

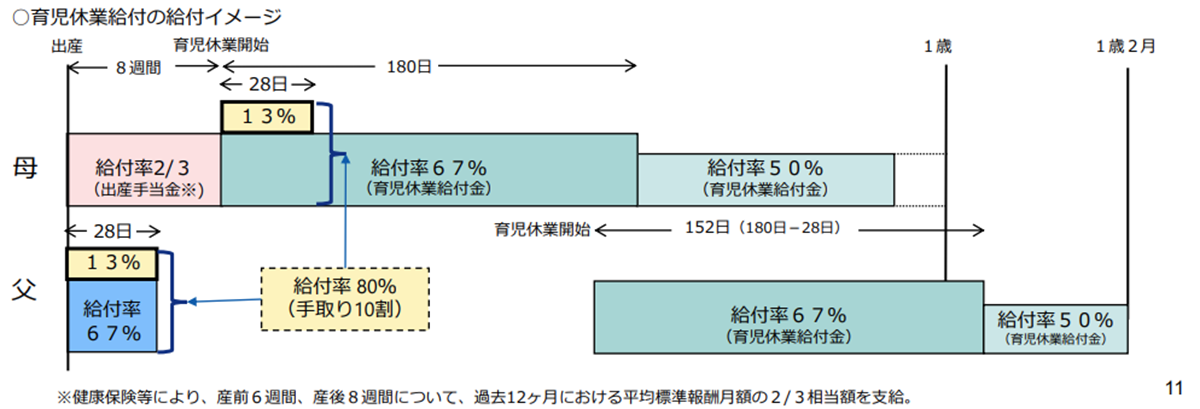

若者世代が結婚や妊娠・出産、子育てを希望どおり選択できるようにするために、特に男性の育児休業取得の更なる促進が求められています。しかし現状では、育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは賃金の67%、180日経過後は50%しか支給されません。

収入面での不安を払拭するため、「出生後休業支援給付」として、育児休業給付と合わせて手取り100%相当の支援が設置されました。

具体的な内容は、以下のとおりです。

| ・夫婦ともに育児休業を14日以上取得した場合、最大28日間にわたり賃金の13%を追加給付する ※なお、配偶者が専業主婦(夫)または育児に専念している場合や、ひとり親など特段の事情がある場合は、配偶者の育児休業取得は要件となりません |

育児休業給付のイメージは、以下の図も参照してください。

出典:厚生労働省令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)についてより抜粋

育児時短就業給付

現状、育児のための短時間勤務制度を選択し、賃金が低下した労働者に対して給付する制度はありません。「共働き・共育て」の推進や、子の出生・育児休業後の労働者の育児とキャリア形成の両立支援の観点から、柔軟な働き方として、時短勤務制度を選択できるようにすることが求められています。

育児時短就業給付は短時間勤務をしている間の賃金の、10%を追加給付する制度です。給付率を時短後の賃金と給付額の合計が、時短前の賃金を超えないように調整されています。

なお被保険者が2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合が対象です。

育児休業給付延長手続きの見直し

育児休業給付の延長を行う場合、これまでは市区町村の発行する入所保留通知書などの提出が必要でした。令和7年4月からは、これに加え、保育所等の利用申し込みが「職場復帰のために行われたもの」と認められる必要があります。

改正後は、以下の書類を提出してください。

| ■育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 ■市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し ■市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知 |

参考:厚生労働省2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

雇用保険制度の変更点

令和7年には、雇用保険制度にもいくつかの変更が行われます。主な変更点の概要を見ていきましょう。

マイナポータル経由での離職票交付制度の導入

令和7年1月から、マイナポータルに離職票が直接送付するサービスが始まりました。ハローワークから離職者本人への直接交付が可能です。

サービスを利用する条件は、以下のとおりです。

| ■届け出たマイナンバーが被保険者番号と紐付いていること ■離職者がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行うこと ■事業主から電子申請で、雇用保険の離職手続きを行うこと |

参考:厚生労働省2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!

自己都合離職者の給付制限期間の見直し

現状では、自己都合離職者の失業給付の受給は、待期満了の翌日から原則2か月間(5年以内に2回を超える場合は3か月)の給付制限期間があります。今回、以下のように給付制限期間の見直しが行われました。

| ■離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定および就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除する |

また原則として、給付制限期間が2か月から1か月へ短縮されます。ただし5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間3か月のままです。

実務対応のポイントとまとめ

法改正に伴い、事業者にはさまざまな実務対応が求められます。対応のポイントは、以下の3つです。

| ①就業規則の見直し ②労働者への周知・相談体制の整備 ③早めの社内体制整備と人事担当者の理解促進がカギ |

就業規則では、育児・介護両立支援に関連する措置や柔軟な働き方の導入などが義務化されています。必要に応じて専門家に相談し、抜けのないよう整備しましょう。

また労働者への周知や相談窓口の設置も必要です。早めに準備を進め、社内体制を整えることで、混乱のない制度移行が可能となります。特に人事担当者には研修を行う等のサポートを行い、正しい理解が浸透するようにしてください。

両立支援の充実は、労働者の働きやすさ向上にもつながります。人材不足が深刻化するなかで、人材の確保と離職防止は企業の大きな課題です。

法改正の趣旨を把握し、時代にあった職場環境への変革を目指しましょう。

まとめ

令和7(2025)年4月の法改正では、育児・介護休業制度や雇用保険制度に関する重要な変更が実施されます。改正内容を正しく理解し、実務対応を進めましょう。特に人事労務担当者には、就業規則の見直しや制度周知、相談体制の整備など、早期の対応が求められます。

労働者の両立支援を強化することは、企業の人材確保や職場定着にもつながります。企業の持続可能性を高めるためにも、時代にあった、適切な職場改革を行っていきましょう。