深刻化する物流危機を乗り越えるため、国は「持続可能な物流を支える物流効率化実証事業」を設置しました。これは輸送力不足と地方での買物困難者増加という2つの社会課題の解決を目指すものです。

令和7(2025)年4月には、改正後の物流法も施行されます。今回は物流業界の変革期を支える持続可能な物流を支える物流効率化実証事業について、みていきましょう。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する

この記事の目次

物流施設の自動化・機械化で、社会的課題解決を目指す流れ

社会インフラである物流を維持するため、令和6年4月に改正物流法が成立しました。本年4月からは、改正後の「物資の流通の効率化に関する法律」が施行されます。改正後は、物流効率化に向けた努力義務が課されます。

また、地域における物流の維持も喫緊の課題です。いわゆる「買物困難者」の増加が見込まれる中、買物困難者支援に関する効果的な対応策が模索されています。

こうした課題を解決し、安定した物流を維持するためには、物流施設の自動化・機械化がカギとなるのです。

持続可能な物流を支える物流効率化実証事業とは

持続可能な物流を支える物流効率化実証事業は、物流効率化のための設備・システム投資を支援する制度です。以下の2つの実証事業が設定されています。| (1) 物流効率化に資する連携実証事業 荷主を含む複数企業が連携した物流効率化に資する取組に対し、物流施設の自動化・機械化に資する機器・システムの導入、プラットフォームの構築等に係る実証費用を補助します。 |

| (2) 買物困難者対策事業(より配送能力の高い自動配送ロボットを活用した実証事業) 地域における買物困難者対策を支援するため、自動配送ロボットの実証実験等を補助します。 |

まずは、それぞれの概要をみていきましょう。

物流効率化に資する連携実証事業

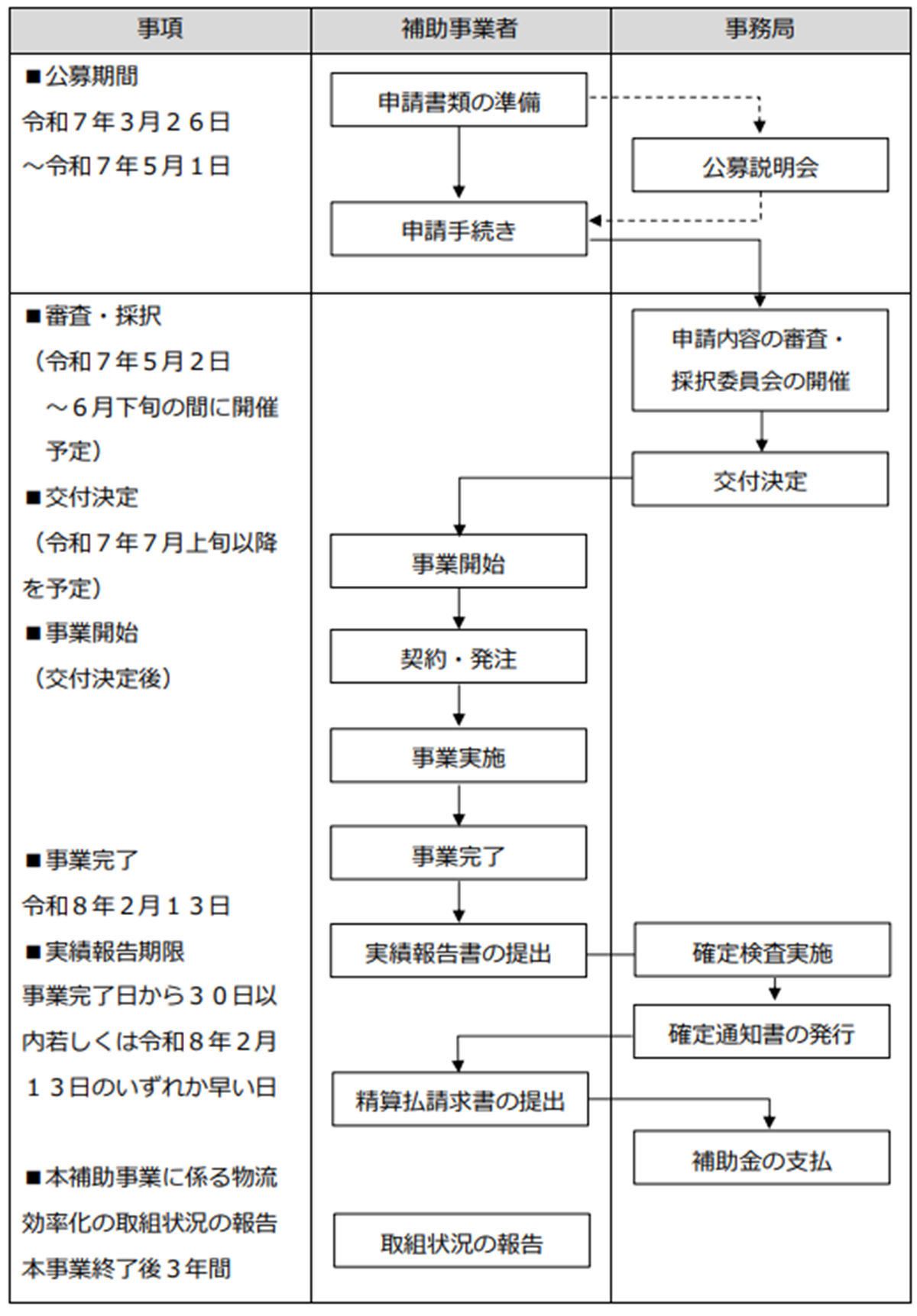

複数企業が連携した物流効率化を通じて、改正物流法の取組の実効性を高めることを目的とする事業です。事業全体の流れは、下図を参照してください。

出典:経済産業省(公募要領)より抜粋

以下、対象者や補助金額などをまとめました。

対象者

荷主1社以上を含む、合計3社以上から構成される連携体(コンソーシアム)が対象です。

なお物流事業者や、物流不動産事業者のみの連携体の申請は認められません。

荷主1社以上と連携している場合のみ、荷主以外による投資経費も補助対象になります。また物流機器メーカーや物流システムベンダーはコンソーシアム構成員の一社としてカウントできますが、コンサル会社・リース会社はコンソーシアムに参加していても、メンバーの1社にはなれません。

補助率・上限額と対象経費

【補助率・上限額】

- 補助率 1/2

- 補助上限額 3億円

- 投資下限要件 3,000万円

【対象経費】

- 機械設置、システム費

- 専門家経費

- 委託、外注費

- その他

対象経費は、輸配送・保管・包装・荷役等と密接に関係している領域に限られます。商品自体の二次加工の工程等に関する費用については補助対象外です。

対象の取組要件

以下の2つの要件を満たす「物流効率化計画」を策定・提出することが必要です。

| (1) 利用する物流事業者側の業務効率化 下記のうちいずれかを満たすことが必須です。加えて、その他の取組を含めてもかまいません。 ①荷待ち・荷役時間の削減 ②積載率の向上 |

輸送ルートの見直し、共同輸配送の実施等、ガイドラインに記載されている取組事項を踏まえて、定量的な目標を設定してください。

| (2) 物流施設側における業務効率化 従業員の補助事業に関わる総労働時間を3%以上削減すること ・機器導入例 入出荷関連、保管関連、運搬関連、仕分け関連 ・システム導入例 バース予約システム、倉庫管理システム、伝票電子化・物流EDI、AIカメラ・システム、RFID等自動検品システム |

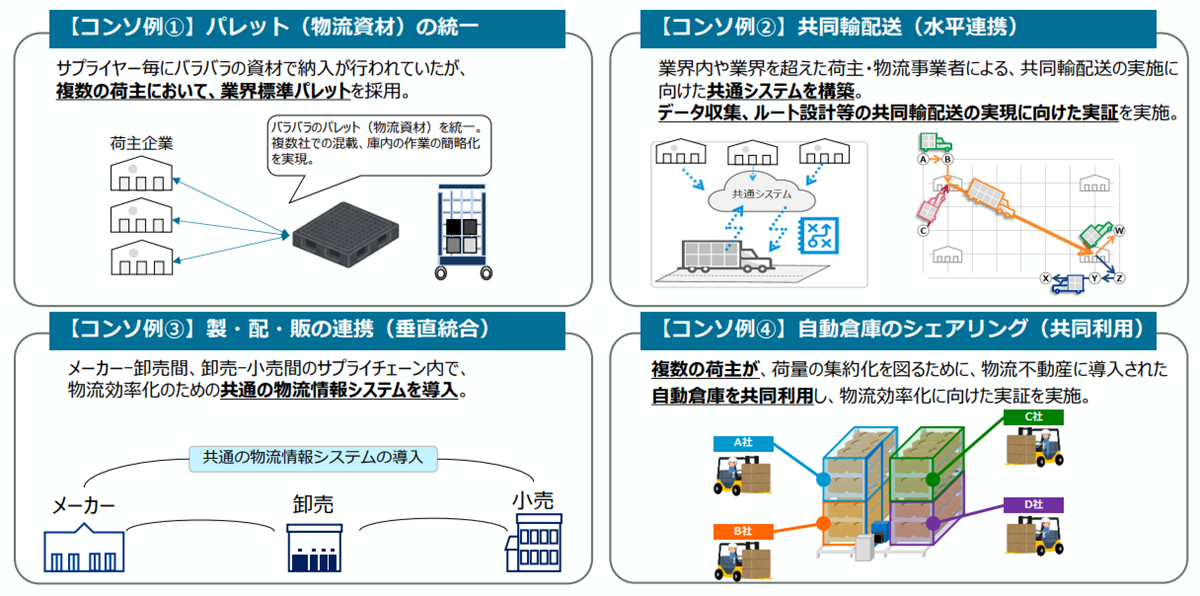

補助対象となる事業のイメージは、以下の図も参照してください。

出典:経済産業省(概要チラシ)より抜粋

買物困難者対策事業

配送能力の高い自動配送ロボットを活用した買物困難者等の支援の実現に向けた実証実験等に要する費用を補助し、買物困難者対策としての有効性の検証や先進的事例の創出を図ること等を目的としています。

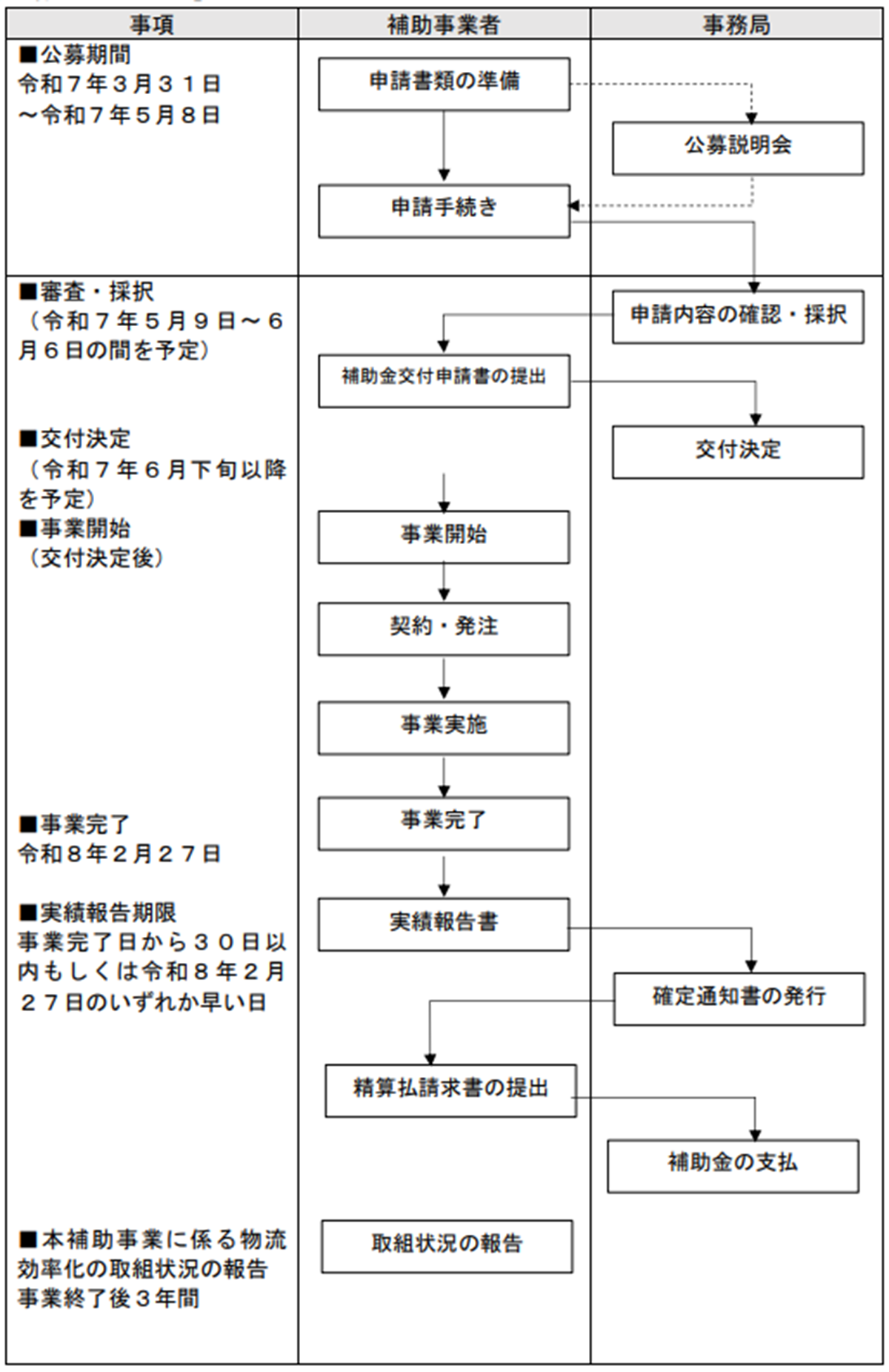

事業全体の流れは、以下の図を参照してください。

出典:経済産業省(公募要領)より抜粋

対象企業

応募資格がある企業の主な要件は、以下のとおりです。

- 日本国内に拠点を有し、法人格を有すること

- 本事業を的確に遂行する組織や人員等を有し、必要な経営基盤等について、十分な管理能力を有していること

- 経済産業省から補助金交付等停止措置等を講じられている者ではないこと

- 政府からのEBPMに関する協力要請に応じること

- 指定の期間中、事業の活動状況・成果等を報告可能な主体であること

- 暴力団員等の反社会的勢力に関係する事業者でないこと

なお、コンソーシアムを構成しての共同申請も可能です。

補助率・上限額と対象経費

【補助率・上限額】

- 補助率 1/2

- 補助上限額 3億円

【対象経費】

- 人件費

- 事業費(機械装置、システム費、マーケティング費、専門家経費、借料および賃料、消耗品費、補助員人件費、委託・外注費など)

対象の取組

| ■より配送能力の高い自動配送ロボットを活用した買物困難者等の支援の実現に向けた実証実験 ・顧客ヒアリング等によるニーズ把握 ・配送サービスの具体的設計 ・実証実験の実施およびプロモーション ・買物困難者等の支援に関する有効性の検証 ・社会受容性の検証 ・安全性の検証 ・技術的課題および制度的課題の把握 など |

実証実験の成果を踏まえて自動配送ロボットを活用した買物困難者等の支援に関する有効性等の内容を含む報告書を作成し、事務局へ提出します。

連携体(コンソーシアム)構成のポイント

コンソーシアムを構成する場合、以下の点に留意してください。

- 連携体に対する補助⾦は、幹事者に対して支払われます。構成員に対する補助⾦の分配は幹事者が⾏ってください。

- 幹事者および連携体構成員については、特段の理由があると事務局が承認した場合を除き、採択後に変更することができません。

- 申請は1事業者1回に限られます。実際に投資を行っていない事業者が連携体に複数回参加することは問題ありません。ただし、全く同一の構成員で構成される連携体が複数回申請することはできません。

- 補助事業実績報告書等の提出については、連携体の幹事者が取りまとめを行うことで、他構成員の実績も集約した対応でよいこととします。ただし補助金額の確定などのプロセスについては、実証事業に投資した主体が、それぞれ対応してください。

- リースを利⽤する場合には、ファイナンスリースによってリース会社を連携体構成員に含め、共同申請をすることで、リース会社を対象に補助⾦を交付することも可能です。

申請スケジュールと必要書類

「物流効率化に資する連携実証事業」も「買物困難者対策事業」も、申請はJグランツにて行います。メール等での書類提出はできませんので、注意してください。

また公募期間と事業期間、必要な書類は事業によって異なります。それぞれ確認していきましょう。

| (1) 物流効率化に資する連携実証事業 | |

| 公募期間 | 令和7年3月26日(水)~5月1日(木)の17:00必着 |

| 事業期間 | 交付決定~令和8年2月13日(金) |

| (2) 買物困難者対策事業 | |

| 公募期間 | 令和7年3月31日(月)~5月8日(木)の17:00必着 |

| 事業期間 | 交付決定~令和8年2月27日(金) |

【必要な書類】

申請に必要な主な提出書類は、以下のとおりです。

| (1) 物流効率化に資する連携実証事業 ・申請様式等 ・積算内訳書 ・業者選定理由書 ・従業員への賃金引上げ計画の表明書 ・連携体(コンソーシアム)協定書(暫定版) ・リース料軽減計算書確認の手引き ・リース取引に係る宣誓書 ・交付申請書 ・取得財産に係る誓約書 |

| (2) 買物困難者対策事業 ・申請様式等 ・反社会的勢力排除に関する誓約書 ・従業員への賃金引上げ計画の表明書 ・連携体(コンソーシアム)協定書(暫定版) ・提出書類チェックリスト |

まとめ

人手不足や物価の上昇に加え、法改正に対応するため、物流業界には大きな変革が求められています。物流効率化実証事業輸送力不足と、地方での買物困難者増加という2つの課題へ取り組む企業を支援する制度です。

申請時期や要件はそれぞれ異なりますので、公募要項等でよく確認してください。

物流の自動化・機械化を通じて、持続可能な物流システムの構築と地域課題の解決を目指しましょう。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する