令和6年度補正予算による「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」の公募が始まりました。これは2050年カーボンニュートラルの実現に貢献することを目的とした制度です。

本記事では、本事業の概要や補助対象、申請にあたってのポイントを紹介します。太陽光発電関連の補助金を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する

この記事の目次

ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業とは?

本事業は、自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池の導入を支援し、再生可能エネルギーの普及と地域との共生を促進するものです。2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを加速させることを目的としています。

ストレージパリティの達成は、再生可能エネルギーの導入拡大、ひいてはカーボンニュートラルの達成に向けた重要な要素です。

制度の概要をまとめました。

申請者の要件と対象経費

補助事業者は日本国内において事業活動を営み、以下のいずれかに該当する者です。

- 民間企業

- 個人事業主

- 独立行政法人

- 地方独立行政法人

- 国立大学法人、公立大学法人および学校法人

- 社会福祉法人

- 医療法人

- 協同組合・認可法人など

- 一般社団法人・一般財団法人および公益社団法人・公益財団法人

- その他、環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者

なお補助事業者と需要家の全員が、別途、事業継続性を証明するための要件を満たす必要があります。

【対象経費】

主な対象経費は、以下のとおりです。

| 対象経費 |

| (1) 工事費 ・本工事費 ・付帯工事費 ・機械器具費 ・測量および試験費 |

| (2) 設備費 |

| (3) 業務費 |

| (4) 事務費 |

なお事務費は、工事費・設備費・業務費の金額と比較して、指定の率の範囲に収まる金額のみが認められます。

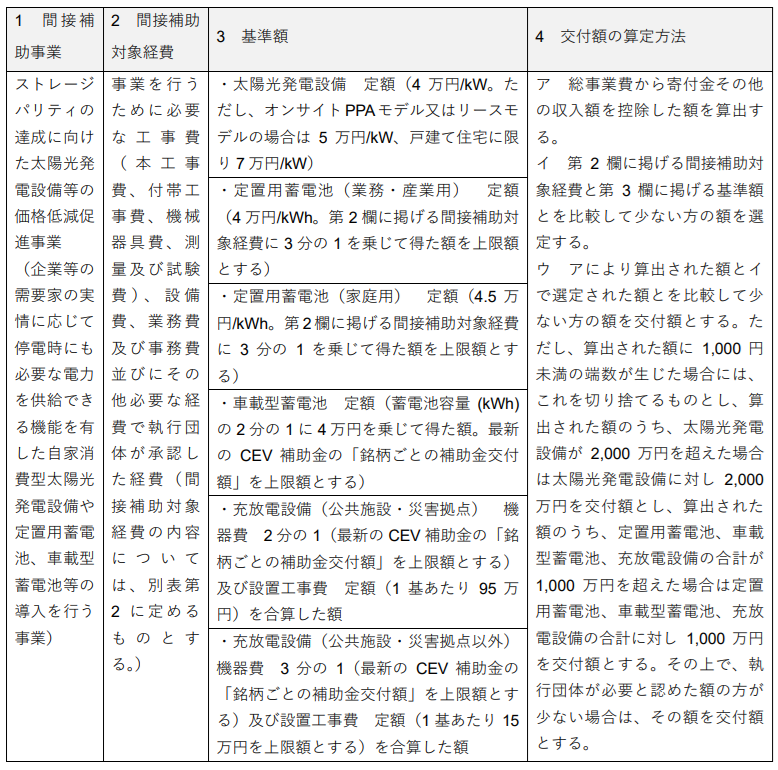

補助基準額と交付額の算定方法

設備ごとの主な補助額(基準額)は、以下のとおりです。

| ■太陽光発電設備定額 4万円/kW ■定置用蓄電池 4万円/kWh(上限額は対象経費の1/3) ■車載型蓄電池 蓄電池容量の1/2×4万(上限額はCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」) ■充放電設備(公共施設・災害拠点) 機器費1/2(上限額はCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」)および設置工事費(1基あたり95万円)を合算した額 ■充放電設備(公共施設・災害拠点以外) 機器費3/1(上限額はCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」)および設置工事費(1基あたり15万円を上限額とする)を合算した額 |

また算定方法は、以下のとおりです。

(1) 総事業費から、寄付金などの収入額を控除した額を算出する。

(2) 基準額と「工事費・設備費・業務費・事務費などの経費」を比較し、少ない方の額を選定する。

(3) 上記2つを比較して、少ない方の額を交付額とする。

ただし太陽光発電設備は2,000万円を上限額とし、定置用蓄電池・車載型蓄電池・充放電設備の合計は1,000万円を上限とします。

さらにその上で、執行団体が必要と認めた額の方が少ない場合は、その額を交付額とします。

出典:環境省補助金 令和6年度補正予算二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 公募要領より抜粋

【補助事業実施期間】

本補助事業の実施期限は令和8(2026)年1月30日までです。

完了後は「30日以内」または「令和8年2月10日」のいずれか早い日までに、完了実績報告書を提出してください。

なお本補助事業の期間は単年度とします。複数年度にわたる事業内容の申請は受け付けません。

補助対象設備の要件

補助対象設備には、設備ごとに要件が定められています。ここでは各種の主な要件を見ていきましょう。なおいずれの場合も、中古・新古・使用済みの製品は対象外です。

補助対象設備全般に関わる事項

| ■太陽光発電設備の設置とともに、定置用蓄電池または車載型蓄電池を必ず導入すること ■導入する太陽光発電設備または蓄電池により、非常時に対象施設で必要な最低限の電力を供給できること ■本補助事業による温室効果ガス排出削減効果が需要家に帰属すること ■法定耐用年数が経過するまで、カーボン・クレジットとして登録を行わないこと ■対象設備は商用化されたものであり、導入実績があること ■国からの他の補助金・交付金を併用していないこと ■認可や権利関係の調整に問題がないこと |

なお応募時には、補助事業者と需要家の概要や対象施設の所在地・設置場所のほか、補助対象設備の設置や使用に支障がないこと確認できる書類の提出が必要です。

さらに、高圧または特別高圧で受電している施設に太陽光発電設備を導入する場合は、OVGRやEVTの設置が求められることがあります。事前に一般送配電事業者と相談し、施工業者から見積書を取得しておくとスムーズです。

太陽光発電設備に関わる事項

| ■戸建て住宅を除き、太陽電池出力が10kW以上であること。戸建て住宅の場合、太陽電池出力が10kW未満であること ■対象施設におけるオンサイト(on-site)での自家消費を目的とした太陽光発電設備であること。自家消費率は50%以上であること ■戸建て住宅を除き、太陽光発電設備の発電電力を系統に逆潮流しないこと。余剰売電禁止は禁止です ■FIT制度およびFIP制度の認定を取得しないこと。また、接続供給を行わないこと ■戸建て住宅を除き、すべての系統において過積載率が100%以上であること ■太陽光発電設備のみの補助対象経費の費用効率性が40,000円/t-CO₂以下であること ■「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」および「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」に定める遵守事項に準拠して、事業を実施すること。 |

定置用蓄電池に関わる事項

| ■戸建て住宅を除き、蓄電池容量が15kWh以上であること。戸建て住宅の場合、蓄電池容量が15kWh未満であること ■太陽光発電設備の付帯設備であること ■太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電できるシステムであり、平常時に充放電を繰り返すことを前提とした設備であること ■家庭用の蓄電池については、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されている製品であること ■リユースの製品の場合は、別途指定の要件を満たすこと なお、定置用蓄電池の蓄電池容量による区分は以下のとおりです。 ■20kWh超:業務・産業用 ■20kWh以下:家庭用 |

車載型蓄電池に関わる事項

| ■車載型の蓄電池を搭載し、外部給電が可能な電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド自動車(PHV)であること ■本補助事業で新たに充放電設備(V2H)と同時に導入すること ■最新の経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」の補助対象車両であること ※ただし、補助金の併用は認められません。 ■本補助事業で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること |

充放電設備に関わる事項

| ■太陽光発電設備の発電電力を、車載型蓄電池(EV・PHV)に充電できるものであること ※充放電設備のみでの申請は認められません。 ■EV・PHVに搭載された車載型の蓄電池から放電し、対象施設に電力を供給できるものであること ■最新のCEV補助金の補助対象V2H充放電設備であること ※ただし、補助金の併用は認められません。 ■太陽光発電設備の付帯設備であること |

公募期間と申請方法

申請は原則として、電子システムを使って行います。公募期間や申請方法、審査項目を確認していきましょう。

【公募期間】

公募期間は、以下のとおりです。

令和6(2025)年3月31日(月)~4月25日(金)正午まで

なお二次公募を実施することになった場合、一次公募の終了後に期間が発表されます。

【申請方法】

応募に必要な書類は、Jグランツを通じて提出します。

この申請には、事前にGビズIDのアカウント取得が必要です。まだ取得していない場合は、あらかじめ手続きを行いましょう。

また、原則として代表申請者のGビズIDを使って申請する形となります。なお、やむを得ない事情によりJグランツを使用できない場合には、以下のものを提出してください。

- すべての提出書類を印刷してとじたファイル

- すべての提出書類のデータを保存した電子媒体

ただし、電子メールやFAXでの提出はできません。

審査の評価項目

審査では、「基礎項目」と「加点項目・優先採択項目」に基づいて採点が行われます。基礎項目は公募要領の各項目を満たすかどうか、加点項目・優先採択項目はCO₂(二酸化炭素)削減効果や蓄電池容量、地域共生の取り組みなどが対象です。

各項目と評価のポイントは公募要項にて公表されています。応募前に確認し、できるだけ加点・優先採択項目を満たすようにしましょう。

まとめ

ストレージパリティ達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業では、太陽光発電設備には4万円/kW、定置用蓄電池には4万円/kWhなどの補助金が交付されます。民間企業や個人事業主など幅広い事業者が申請可能で、太陽光発電設備と蓄電池の組み合わせが必須条件です。審査ではCO₂削減効果や蓄電池容量、地域共生の取り組みなどが評価されます。

環境問題への対応は、社会的信用にもつながる重要な要素です。支援制度を上手に活用して、積極的な改革を行いましょう。

お問い合わせ

お問い合わせ 専門家を探す

専門家を探す