すべての都道府県で、新しい最低賃金の答申が出されました。全国平均は1055円で、去年より51円上がり、過去最大の引き上げです。答申された金額は、労働局での手続きを経て、10月1日から11月1日の間に順次発効する予定です。

本記事ではこの引き上げがどのような影響を及ぼすのか、また過去最大の引き上げが続く中で、企業がどのような対策がとれるかを考えます。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する

この記事の目次

過去最大 最低賃金引き上げの背景

最低賃金の引き上げは、労働者の生活水準を向上させ、国内経済の活性化を図るために行われます。特に今年は、物価の歴史的な高騰や、春闘での大幅な賃上げが実現したことを受け、引き上げ幅および引き上げ率が過去最大となりました。

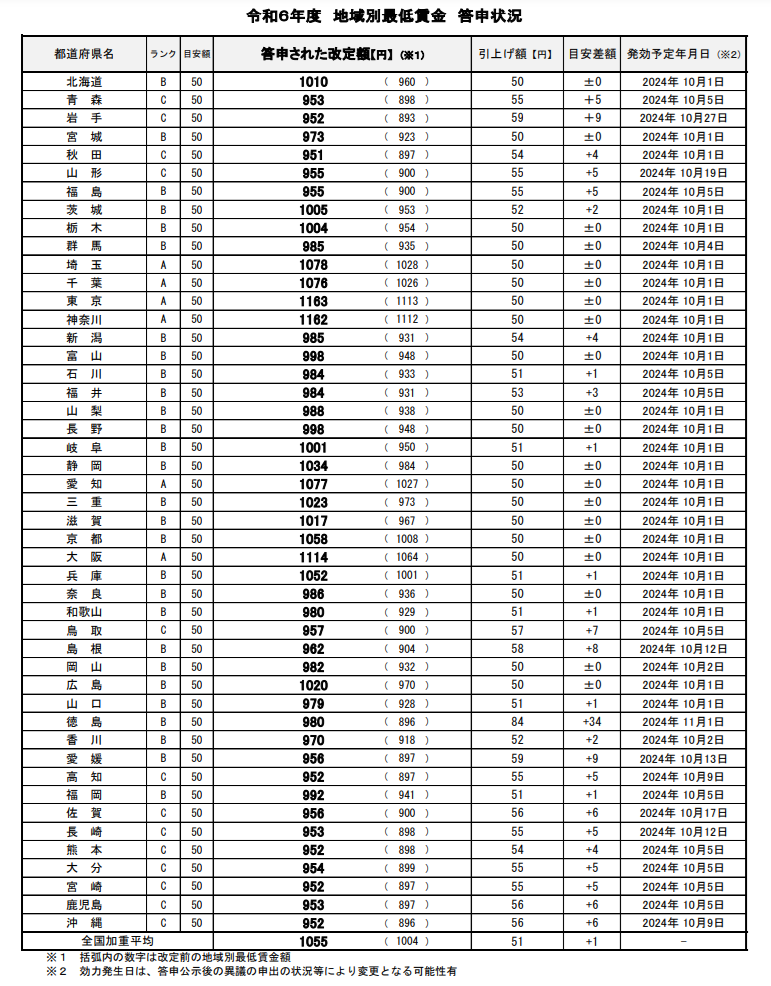

令和6・2024年度の地域別最低賃金の改定額

2024年の最低賃金は、全国47都道府県で50円~84円の引き上げとなりました。改定額が最も大きく増えたのは徳島県(890円)で、84円増です。次いで岩手県(952円)、愛媛県(956円)が、それぞれ59円の増加です。

改定額が最も高い県は東京都(1163円)、最も低い県は秋田県(951円)で、その差は81.8%となり、10年連続で改善しています。

出典:令和6年度地域別最低賃金額答申状況

【政府目標から見る今後の見通し】

政府は、2030年代半ばまでに全国平均の時給を1500円にするという目標を掲げています。年5.0%の引き上げで計算すると、全国加重平均額が1500円を超えるのはいつ頃になるのでしょうか。実際の最低賃金の決定には様々な要因が影響するため、この通りにはなりませんが、参考としてご覧ください。

| 年度 | 全国平均の時給(円) |

|---|---|

| 2023 | 1004 |

| 2024 | 1055 |

| 2025 | 1107 |

| 2026 | 1163 |

| 2027 | 1221 |

| 2028 | 1282 |

| 2029 | 1346 |

| 2030 | 1413 |

| 2031 | 1484 |

| 2032 | 1558 |

2032年には、時給が約1558円となります。政府が掲げている2030年代半ばまでに全国平均の時給を1500円にする目標は、この計算によれば達成可能です。つまり、これからおよそ10年間、近年の賃上げペースが続くのではないかという見通しをたてることができます。

賃上げになると企業はどうなる?デメリットについて

これからも最低賃金が上がり続けるとすると、賃金引き上げに伴い、どのような問題が起きるかを考える必要があるでしょう。例えば、現在人手不足に悩んでいるところでは、最低賃金の引き上げにより資金が圧迫され、必要な労働力を雇うことが難しくなり、更なる人手不足に陥る可能性があります。

ほかにも、最低賃金が上がった分、コストを抑えるためにシフトを削るとどうなるでしょうか。アルバイト・パート等の労働時間が減った影響で正社員等の労働時間が長くなる、必要な人員を確保できない影響で一部の働き手に負担が偏る可能性があります。個人事業主などの飲食店は、店主の過度な労働につながる場合もあるでしょう。また、労働時間を短縮すると、サービスの質の低下を招くことも考えられます。

最低賃金を支払わないとどうなる?

しかし、経営が厳しいからといって最低賃金を下回る賃金を支払うことは法律違反であり、重大なリスクを伴います。違反が発覚した場合、労働基準監督署による是正勧告を受けることがあり、これに従わないと企業名が公表され、社会的信用を大きく損なう恐れがあります。さらに、違反が続くと最大30万円の過料が課されるほか、未払い賃金については最大3年分の差額を労働者に支払う義務が生じます。

つまり、最低賃金以下の賃金を払うことは、法的にも金銭的にも大きなリスクを負うことになるのです。信頼される企業運営を維持するためにも、法令遵守が不可欠です。しかし、物価上昇の影響が広がる中で賃金の引き上げを行えば、事業活動の継続に苦しむことになるのではという懸念もあります。このように、簡単にはいかない最低賃金引き上げについて、企業はどのように取り組めばよいのでしょうか。

最低賃金の引き上げ準備 企業がとるべき対応策は

最低賃金引き上げには、払ったコスト以上の成果を出す「生産性の向上」がカギとなります。生産性とは、投入した労力や資源に対し、どれくらいの成果が生み出せているかを示すものです。

生産性の向上には2つの方向性が存在します。

| ・提供するサービスの価値を増大させる(売上げ向上)→【付加価値の向上】 |

| ・時間や工程の短縮(コスト削減)→【効率の向上】 |

これらに取り組み、より少ない資源で大きな成果を上げることを生産性の向上といいます。生産性が向上すると、売上げを確保し、利益も賃金も確保する経営を目指すことができます。つまり、生産性の向上は、最低賃金を引き上げるためだけでなく、企業が厳しい時代を生き抜くためにも取るべき対策といえます。

最低賃金引き上げに使える補助金・助成金

政府はさまざまな支援策で企業の生産性向上を支援しています。例えば、経済産業省の「中小企業生産性革命推進事業」では複数年にわたって中小企業の生産性向上を継続的に支援するため、ものづくり補助金、IT導入補助金、持続化補助金などで設備投資、IT導入、販路開拓等の支援を一体的に行っています。

【各種補助金の賃上げ支援】

現在、政府は賃金引き上げの方針を強く打ち出しているため、各種補助金において、賃上げに取り組んだ場合に補助率や上限額を引き上げるといった措置が取られています。

| 事業再構築補助金 |

|---|

| ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者を重点的に支援する補助金 ・補助率:1/3~3/4 ・補助上限:最大1億円 (大規模な賃上げで、上限額を最大5000万円引き上げ) |

| 中小企業省力化投資補助金 |

|---|

| ・中小企業の人手不足解消に効果のある「省力化製品」を導入するための補助金 ・補助率:1/2 ・補助上限:最大1,000万円(一定の賃上げで、上限額を最大500万円引き上げ) |

| ものづくり補助金 |

|---|

| ・生産性向上に資する革新的な製品・サービス開発、生産プロセス等の省力化を行う中小企業・小規模事業者等の設備投資等を支援する補助金 ・補助率:1/3~2/3 ・補助上限:最大8,000万円(更に一定の賃上げで、上限額を最大2,000万円引き上げ) |

どのみち賃上げに取り組むのなら、補助金の加点を受ける、より手厚い補助を受けるという方法を探るのもありでしょう。

そして補助対象が重複しなければ、補助金と助成金を組み合わせて使うことも可能です。助成金は、雇⽤の安定や労働条件の改善のための取り組みを支援するもので、多くの種類があります。

例えば、従業員の人材育成、スキルアップに使える「人材開発支援助成金」では、助成金の対象となる訓練終了後に、賃金を5%以上増額させた場合、加算が受けられます。

また、賃上げ助成金として有名なのが「業務改善助成金」です。これは最低賃金引き上げのための取り組みを最大600万円支援するもので、具体的には、事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合に、その費用の一部が助成されます。以下、令和6(2024)年度の業務改善助成金の内容をご紹介します。

業務改善助成金の対象者は?

事業場内で最も低い賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内で、事業場規模が100人以下の事業場の中小企業・小規模事業者が対象です。過去に業務改善助成金を受給したことがあっても補助の対象になります。申請は事業所(工場や事務所等)ごとに行います。

【主な支給要件】

1.賃金引上計画を策定し、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること(就業規則等に規定する)

2.引き上げ後の賃金額を支払うこと

3.生産性向上に資する機器・設備などを導入して業務改善を行い、その費用を支払うこと

4.解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと

【生産性向上に役立つ設備・機器の導入例】

機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練などが対象になります。導入例は以下のとおりです。

- 在庫管理の短縮のため…POSレジシステム導入

- 業務の効率化のため…顧客・在庫・帳票管理システムの導入

- 送迎時間の短縮のため…リフト付き特殊車両の導入

- 顧客回転率の向上のため …専門家による業務フロー見直し 等

業務改善助成金の助成額は?

申請コースごとに定める引き上げ額(30円、45円、60円、90円)以上、事業場内の最低賃金を引き上げた場合に、生産性向上のための設備投資等にかかった費用の一部が助成されます。

引き上げ額と引き上げる労働者数によって、助成上限額が異なります。

出典:厚生労働省 業務改善助成金

※「引き上げる労働者数」10人以上の上限額区分は、以下のいずれかに該当する事業者(特例事業者)のみ対象となります。

1.事業場内最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行う事業者

2.原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者

助成率は引き上げ前の事業場内最低賃金の金額によって決まります。

| 900円未満 | 9/10 |

| 900円以上950円未満 | 4/5(9/10) |

| 950円以上 | 3/4(4/5) |

※()内は生産性要件を満たした場合

業務改善助成金の手続きの流れ

| 申請から支給までの流れ | |

| 交付申請 | 都道府県労働局に必要書類を提出:【申請期限】令和6(2024)年12月27日 |

| 交付決定 | 書類審査後、交付決定通知 |

| 事業実施 | 賃金の引き上げ、設備の導入などの事業を実施:【事業完了期限】令和7(2025)年1月31日 |

| 事業実績報告 | 事業完了後、労働局に実績報告書と助成金支給申請書を提出 |

| 交付額確定 | 審査を通じて交付額が確定 |

| 助成金支給 | 労働局から助成金が指定口座に振り込まれる |

業務改善助成金は、高い助成率を特徴とした支援制度です。設備投資による業務効率化を低コストで実現でき、生産性向上による利益増加は人件費の負担軽減にもつながります。今後どのようにして適切な賃金体系を確立していくかが問われる中で、このような支援制度を使って、変化に対応できる体制を整えていくことが重要になります。

賃上げを行いながら、収益性の向上を目指す企業は、助成率・助成額の大きい業務改善助成金で対策を進めてみましょう!

▼業務改善助成金の詳細はこちらの記事をご覧ください。

まとめ

今回は最低賃金の引き上げ予想に伴い、必要な対策と賃金引き上げで使える支援策についてご紹介しました。

最低賃金の見直しだけでなく、ポストコロナ期での経営、物価高騰への対応など、経営者が置かれる状況は厳しさを増しています。変化の多い時代に、国としての支援策である助成金を上手く活用し、経営に役立ててみてはいかがでしょうか。

補助金ポータルでは、補助金・助成金活用のご相談を受け付けております。不明点など何でもお気軽にご連絡ください。